高齢者– category –

-

40代から差がつく:「急速に老けていく人」と「若々しい人」――男性・女性それぞれの“老けスイッチ”と、今日からできるシンプル習慣

40代になると、同じ年齢でも「急に疲れやすくなった」「顔つきが変わった」「やる気が出ない」と感じる人が増えます。一方で、忙しいのに元気で若々しい人もいます。この差は、根性や美容テクだけでなく、ホルモン・ストレス・筋肉・睡眠の組み合わせで説... -

世界を動かす5人のリーダー:「脳」が2026年の運命を決める?

今、世界はかつてない緊張の中にあります。プーチン氏、習近平氏、トランプ氏、金正恩氏、そして高市早苗氏。彼らの政治的決断の背後には、実は「脳の特性」という科学的な側面が深く関わっているかもしれません。 今回は、特に理性的判断を司る「前頭前野... -

日本の未来にインクルーシブデザインは必要不可欠!

日本の将来を考える上で、インクルーシブデザインは極めて重要であり、必要不可欠です。 高齢化と人口減少という、日本が直面する構造的な課題を解決し、持続可能な社会を築く上で、インクルーシブデザインは中心的な役割を果たします。 💡 インクルーシブ... -

30歳から老化はどこから?

――「先に遅くなる場所」と、上手なブレーキのかけ方 はじめに 30歳を過ぎたあたりから、 昔より反応が遅くなった気がする 階段で息が上がりやすくなった 健康診断の数値がじわじわ悪くなってきた そんな「なんとなくの衰え」を感じる人が増えてきます。 で... -

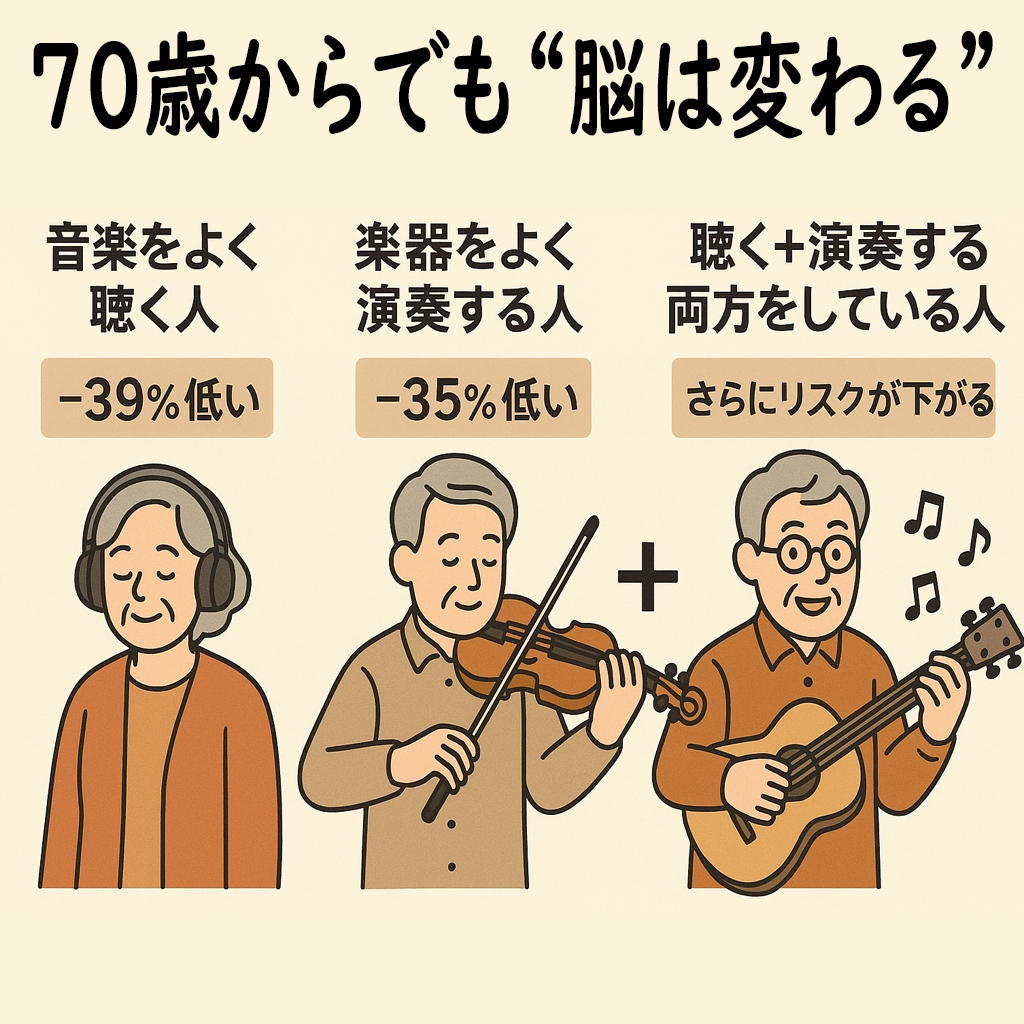

70歳からでも“脳は変わる”|音楽習慣で認知症リスク最大40%減【最新研究】

──音楽習慣が「認知症リスク40%減」につながるかもしれない、という最新研究を知っていますか? 1. 「もう年だから」は、実はもったいない オーストラリア・モナシュ大学の研究チームが、70歳以上の高齢者1万人以上を約10年間追跡したところ、 音楽をよく... -

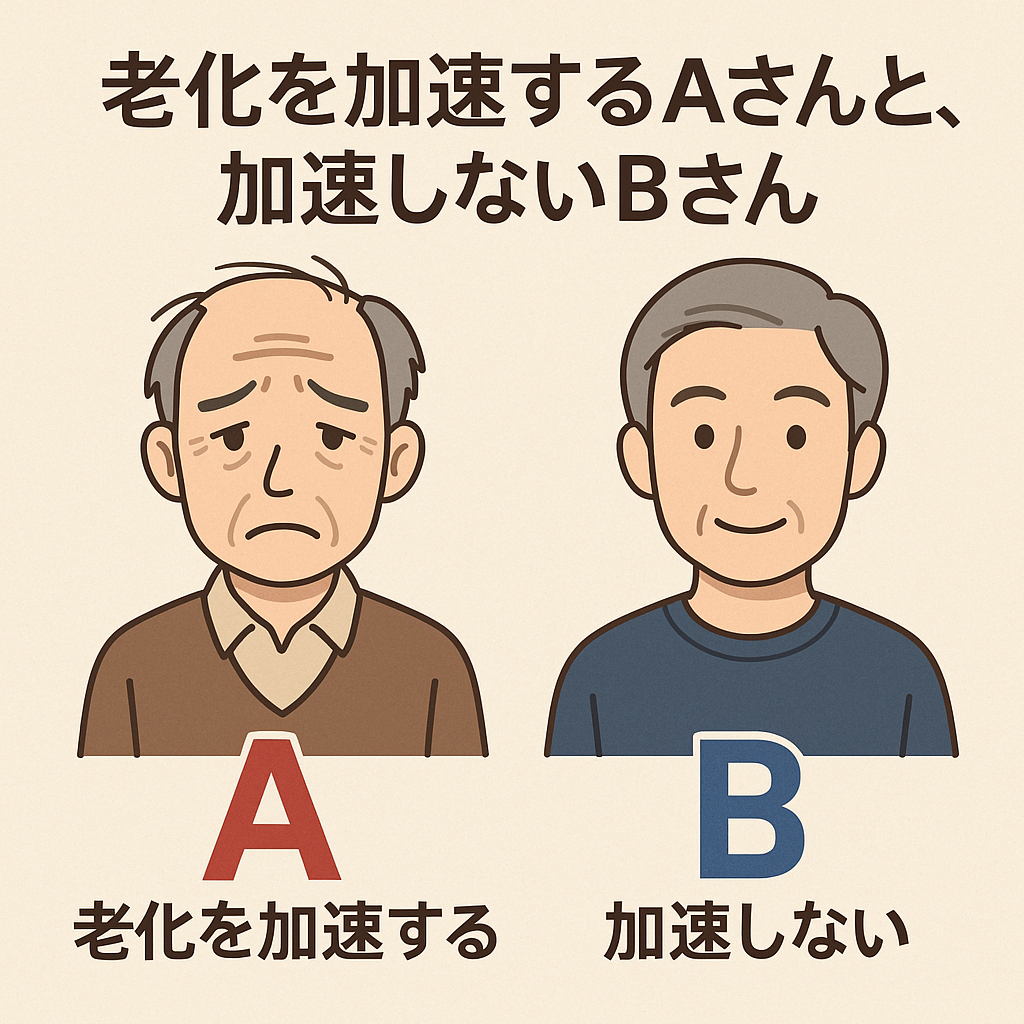

血管から始まる老化:AさんとBさんはどっち?

私たちが「老けた」と感じるのは、シワやシミ、白髪、骨の弱り、もの忘れなど、目に見える変化が出てきたときです。では、その根本原因はどこにあるのでしょうか。糖尿病専門医の牧田善二さんは「ヒトは血管から老いる」と断言します。そして、その老化を... -

「150歳まで生きられる?」臓器移植と長寿のリアル──“ピンピンコロリ”の視点で考える

「臓器移植を重ねれば150歳?」という話題がニュースになったけれど、専門家は臓器移植=長寿の特効薬ではないと見る。 ReutersNational Geographic 長寿の本流は老化そのものを遅らせる・整える研究(遺伝子、再プログラミング、薬)+生活習慣。 BUCKMcK... -

老化に抗う生活習慣とは?

老化は止められない? 「老化は止められない」とよく言われます。でも、それって本当でしょうか?実は、私自身が55歳のときに脳梗塞を発症し、その後、高次脳機能障害、失語症、てんかんを経験しました。だからこそ、老化や健康については真剣に向き合って... -

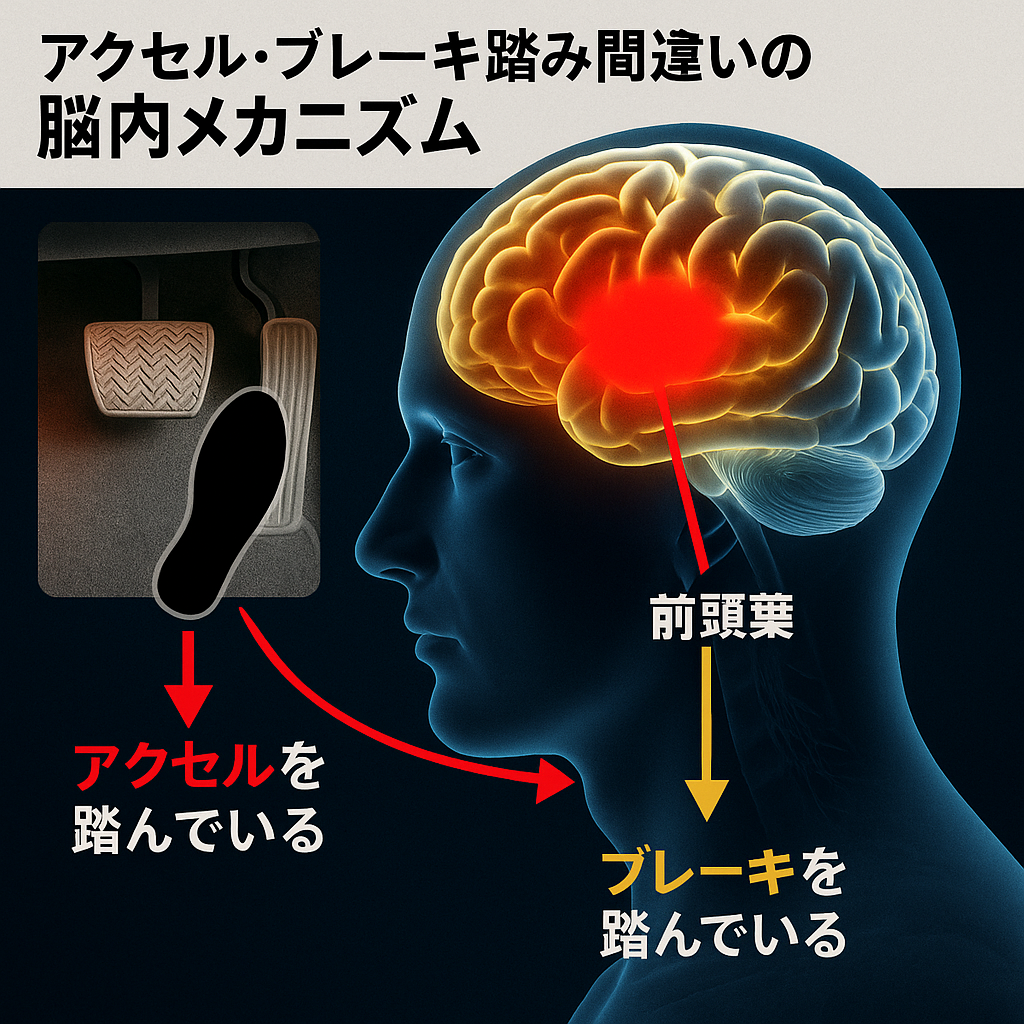

アクセルとブレーキの踏み間違いは「高齢者だけの問題」ではない

─脳と足と運転操作の意外な関係─ ■要約(Summary) アクセルとブレーキの踏み間違い事故は「高齢者の問題」とされがちですが、20代の若者にも起きています。本記事では、事故の原因が「老化」だけでなく、「脳の情報処理」「足の位置」「ペダル配置」「感... -

40歳以降の男性、そろそろ“臭”対策始めませんか?

要約 日本の高齢者の多くは、世界的に見ても「友だちが少ない」という傾向があります。しかし、幸福度の高い人たちは年齢や性別を超えて積極的に交流し、友人関係を築いていることが分かっています。実は、脳科学や心理学の研究からも「友だち」は認知機能... -

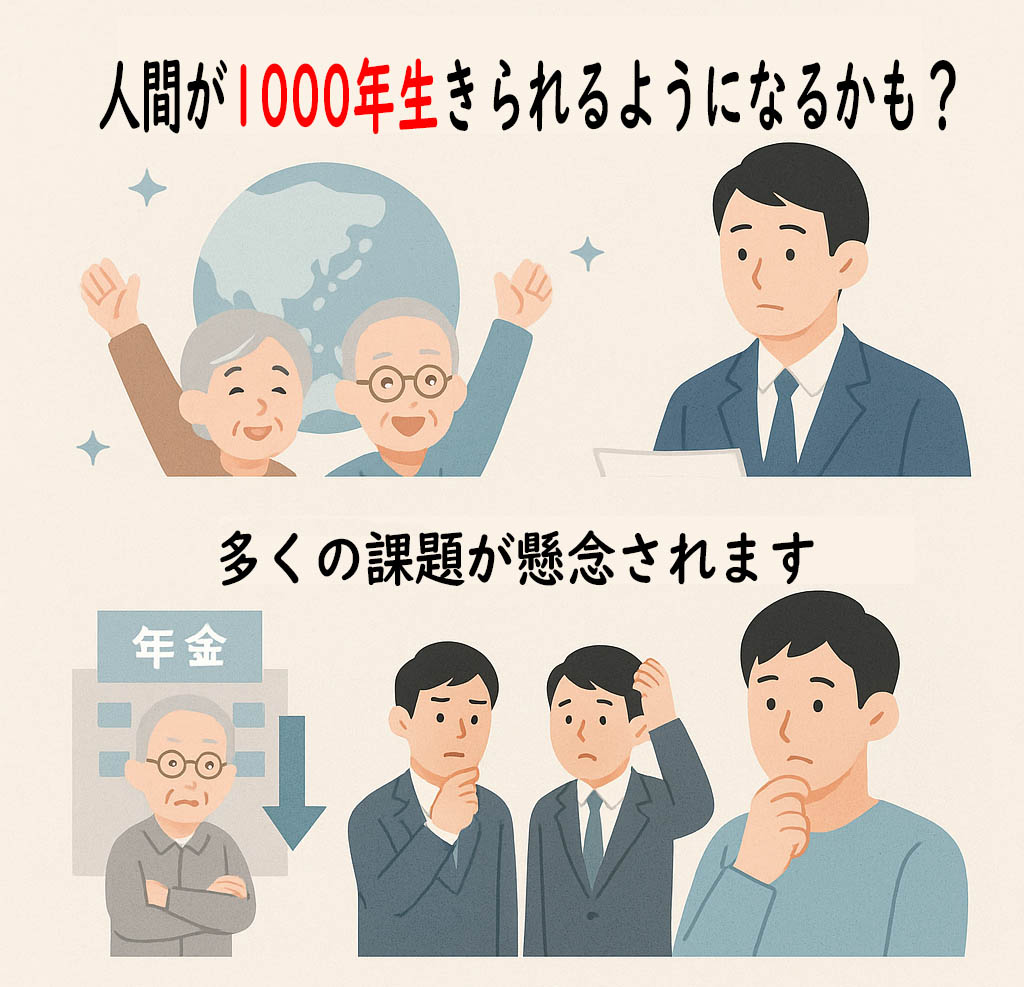

「不老長寿」——それは夢か、それとも試練のはじまりか?

「人間が1000年生きられるようになる」——かつてはSFの世界の話でした。しかし今、再生医療、遺伝子編集、AIによる個別医療、ナノテクノロジーなど、医療とテクノロジーの融合が進み、「不老長寿」は現実味を帯びつつあります。 私たちの平均寿命は100年前... -

「エバーグリーン経済」が切り開く、老いと障害の常識を覆す未来

◆“お荷物”どころか、新しい消費と価値創出の主役に 高齢化や障害という言葉には、どうしてもネガティブなイメージがつきまといます。「社会保障の負担」「生産性の低下」「介護や支援が必要」──。けれども、こうした固定観念はすでに時代遅れです。 たとえ... -

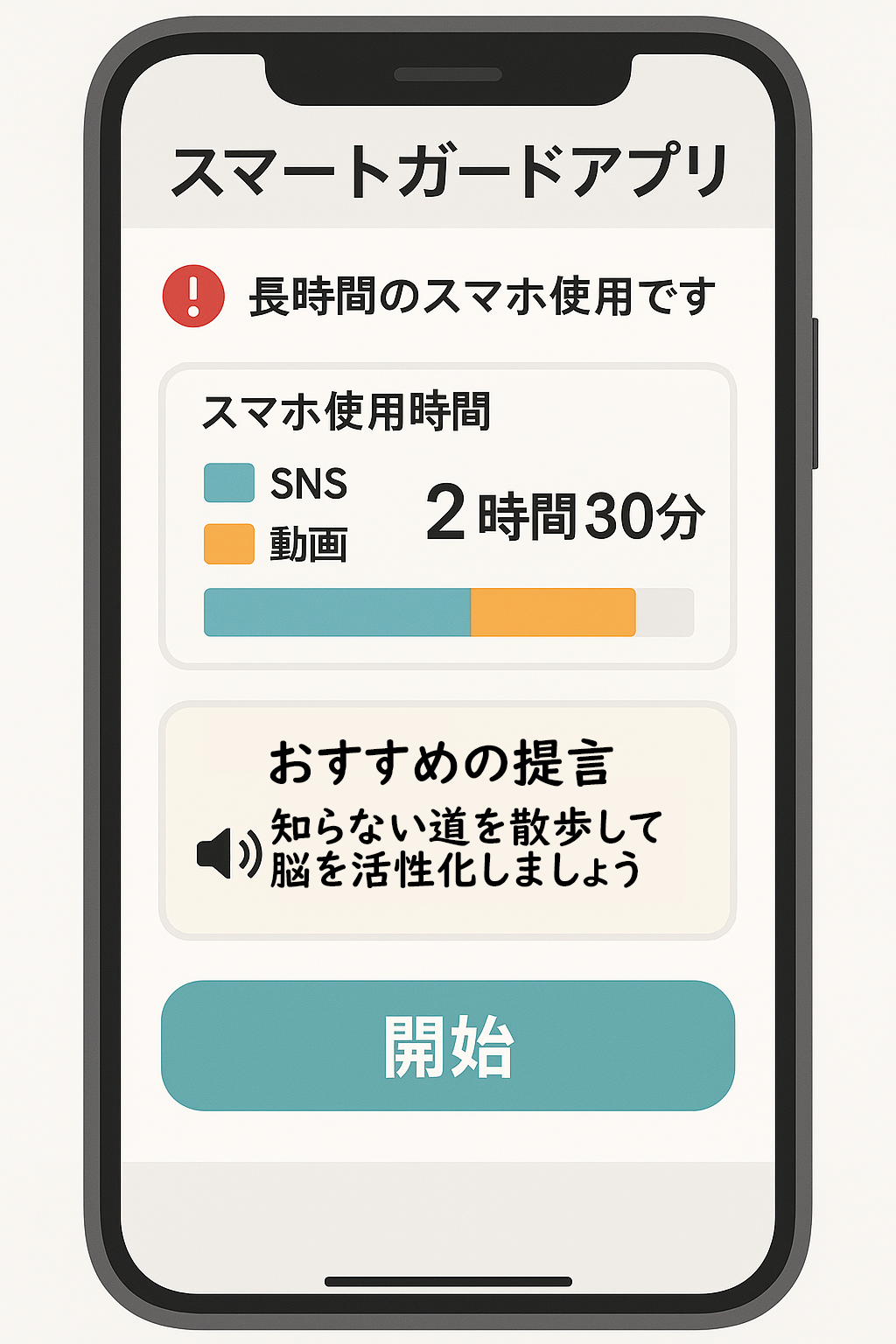

スマホ認知症とは?──脳を守るためにできることと、新しい技術アイデア

スマートフォンは、私たちの生活に欠かせない存在になりました。しかし、その便利さの裏で、脳に深刻な影響を与える「スマホ認知症」という新たな問題が浮上しています。 最近の医師たちの報告によれば、日本国内だけで、スマホ認知症の「予備軍」が1000万... -

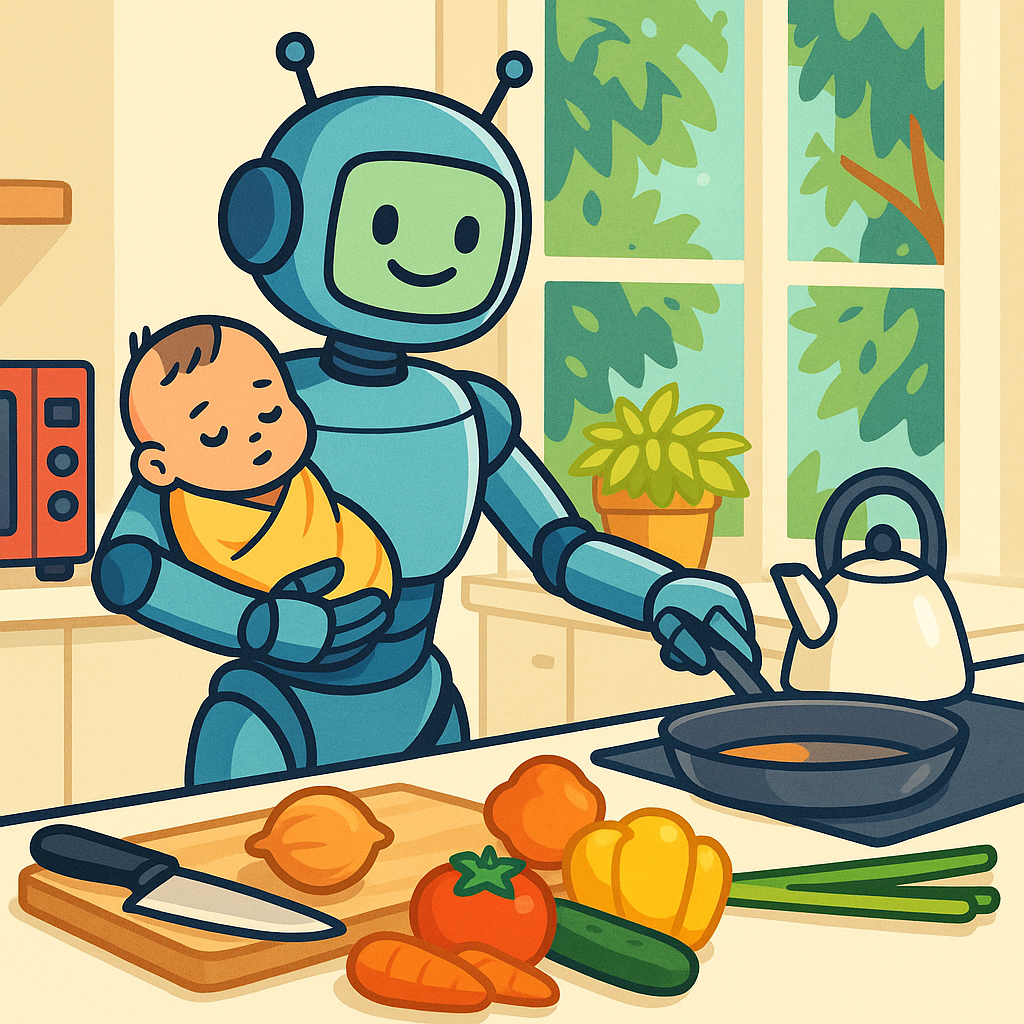

生成AI(ロボット)が家事を変える未来──新しい視点と特許の提案

私たちの日常生活に欠かせない「家事」。 掃除、洗濯、調理、買い物、育児、介護……すべて、人間の生活を支える大切な仕事です。しかし、家事は時間も体力も使うため、誰にとっても負担になることが多いですよね。特に、障がいのある方や、高齢者、認知症の... -

高速道路で逆走が起きる理由と、新しい防止技術の可能性

2025年4月26日、栃木県那須塩原市の東北自動車道上り線で、悲しい事故が起きました。逆走した車両が複数の車と衝突し、2人が亡くなったのです。実は、高速道路の逆走は全国で毎年約200件も発生しています。そしてそのうちの約2割が事故につながっていると... -

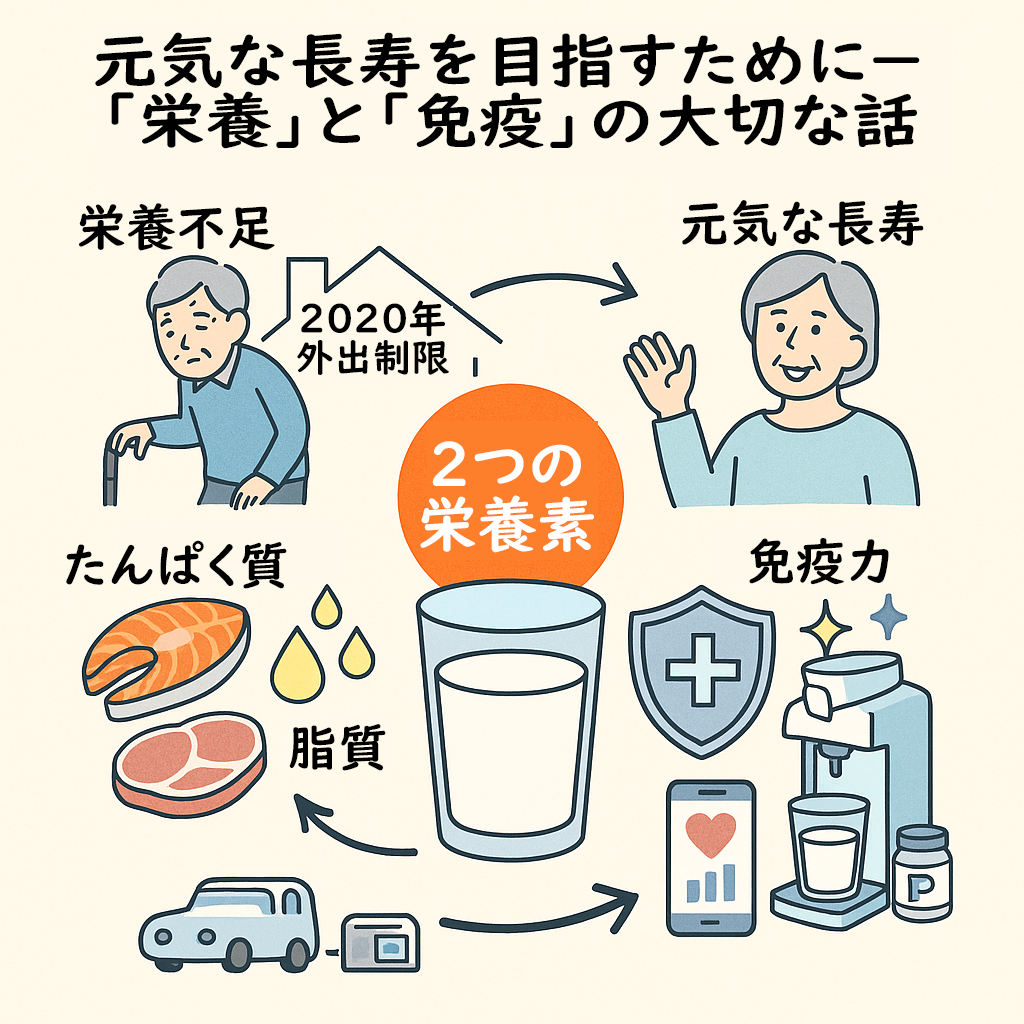

「ヨボヨボ化」はイヤですね!?

2020年の「緊急事態宣言」は、感染症から私たちを守るために必要な措置でした。しかしその裏で、特に高齢者に深刻な影響を与えた問題がありました。それが【ヨボヨボ化】、つまり急速な体力低下と心身の衰えです。 この背景には、「栄養不足」と「免疫力低... -

ADHDの「弱点」が「強み」になる時代へ

~変化の時代に必要な多動脳とは?~ 「注意力散漫」「落ち着きがない」「すぐ飽きる」――。これらは、これまでADHD(注意欠如・多動症)の“弱点”として語られることが多かった特徴です。 しかし、スウェーデンの精神科医アンデシュ・ハンセン氏の最新作『... -

デジタル化の波に取り残される高齢者へ ― 新しいメガネ型デバイスの提案

2025年の大阪・関西万博では、「未来の技術」を体験できる一方で、思わぬ課題が浮かび上がりました。それは、スマートフォンが使いこなせない高齢者が困っているという現実です。 スマホが使えないと「未来」を楽しめない? 万博では、パビリオンの入場予...

1