脳– category –

-

健常脳と損傷脳の比較から見える治療の可能性

はじめに このノートでは、図1=健常な脳の模式図、図2=神経細胞とグリア細胞の役割、図3・図4=脳損傷後に起こる変化、図5=iPS細胞治療とSB623治療の比較を使って、脳が傷ついたとき何が起きるのか、そして回復のために何を目指すのかを、わかりや... -

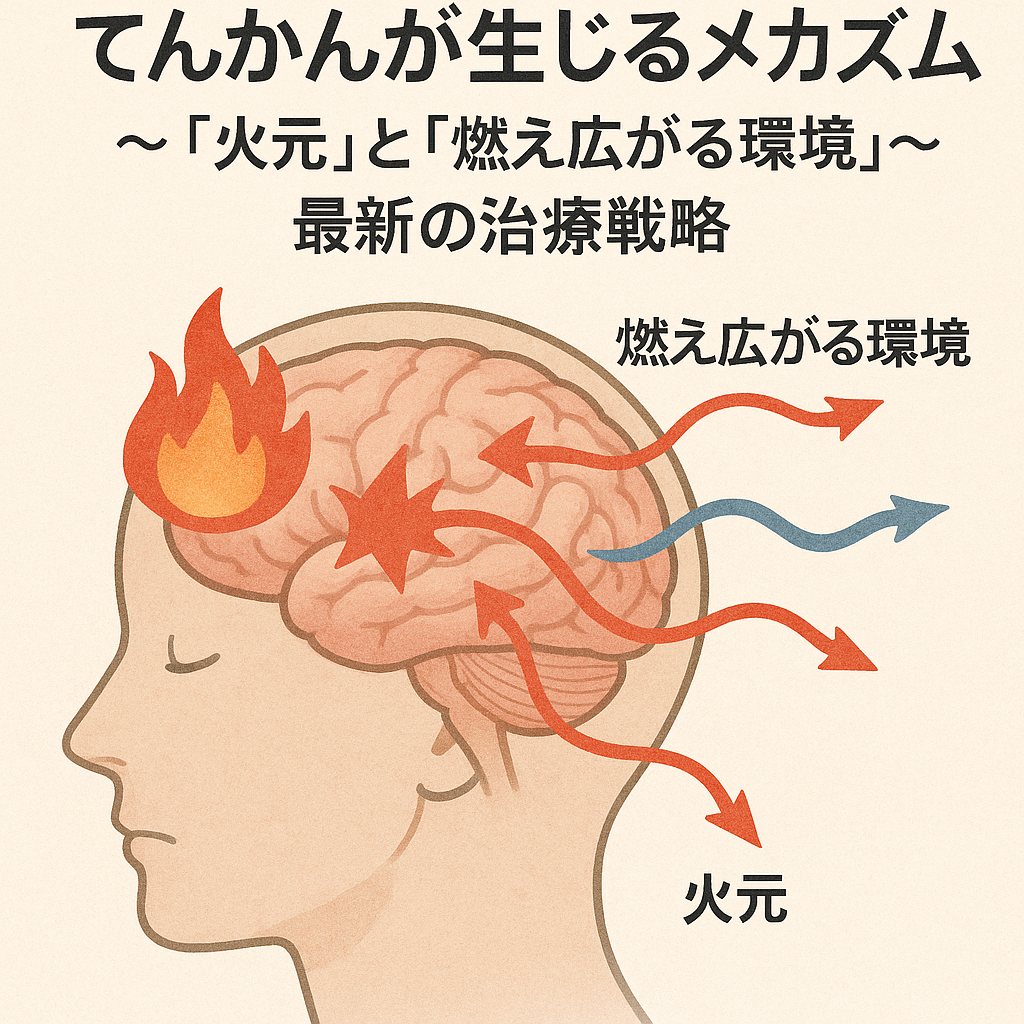

脳損傷後のてんかんが生じるメカニズム(3)

~「火元」と「燃え広がる環境」~ 最新の治療戦略とは 脳梗塞や頭部外傷などの脳損傷から時間が経ち、一見落ち着いたように見えても、その後に発症する「脳卒中後てんかん」は、患者さんとご家族を大きく悩ませる問題です。このシリーズの第1、第2回で解... -

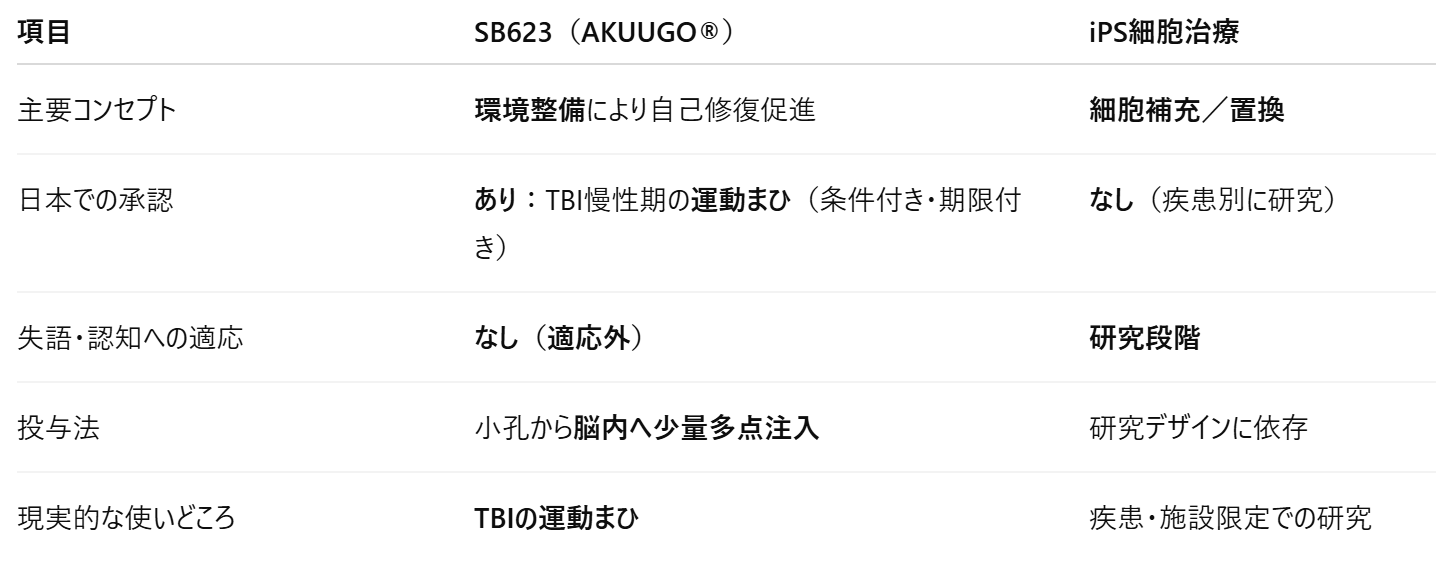

脳損傷後のiPS細胞治療への期待(2)

~「壊れたハードウェア」と「悪化した環境」への二重のアプローチ~ 前回の記事(※)では、脳梗塞や脳出血後の脳内で何が起きるのか、「第一段階:神経回路の物理的破壊」と「第二段階:グリア細胞による環境悪化」という2段階のプロセスをご説明しました... -

脳損傷後の高次脳機能障害が生じるメカニズム(1)

脳梗塞・頭部外傷・脳出血などの脳損傷を発症すると、脳内では「神経回路の物理的破壊」とそれに続く「グリア細胞による環境変化」という2段階のプロセスが起こります。この過程が、注意障害や記憶障害などの「高次脳機能障害」の発現につながります。 脳... -

iPS細胞がもたらす高次脳機能障害治療の未来

はじめに 私たちの脳は、思考・記憶・言語・感情などの高次脳機能を担っています。図1の上段(健常)では、耳や目などの入力から、口や手などの出力へと情報が滑らかに流れます。一方、図1の下段(高次脳機能障害)では、脳内ネットワークの一部が損傷し、... -

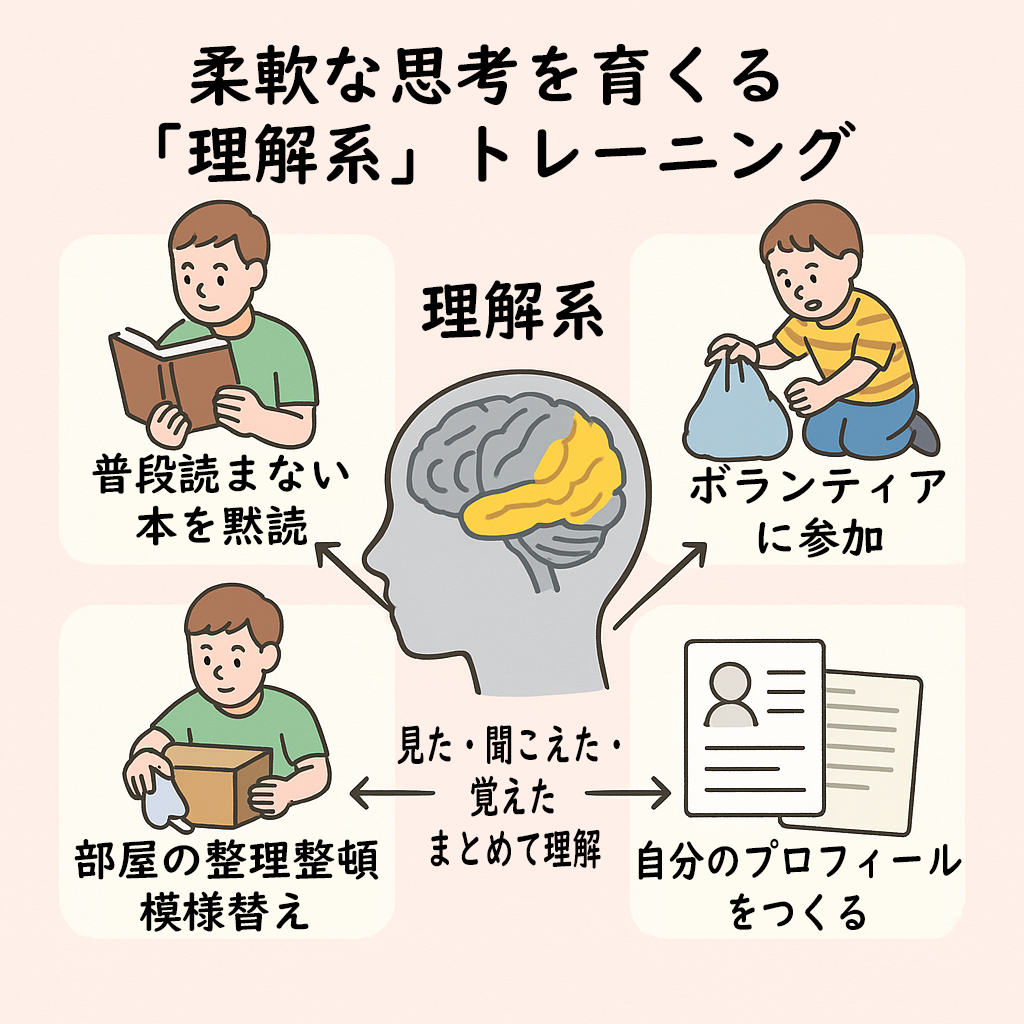

柔軟な思考を育てる『理解系』トレーニング

はじめに テスト勉強や部活、人間関係…毎日いろいろありますよね。そんなときに役立つのが**「柔軟な思考」です。柔軟な思考とは、1つの見方にこだわらず、いろいろな角度から考えられる力のこと。この力を支えるのが「理解系(りかいけい)」の脳のはたら... -

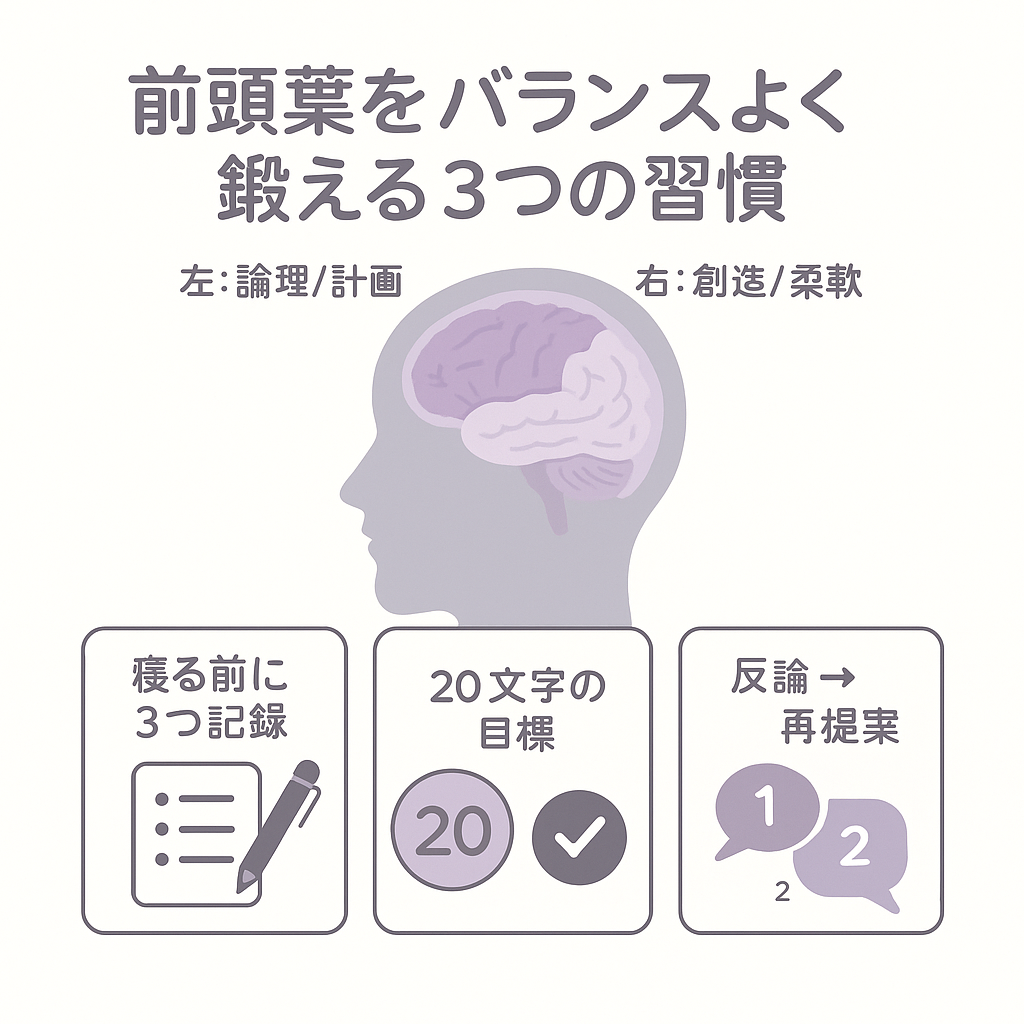

前頭葉をバランスよく鍛える3つの習慣|論理と直感を高める簡単脳トレ

前頭葉とは? みなさんは「前頭葉」をご存知ですか?これはおでこの後ろあたりにある脳の部位で、思考や創造性、感情の制御など、私たちの高度な知性を司る最重要エリアです。 この前頭葉は左右で役割が異なります。 左脳:論理的思考、計画の立案 右脳:... -

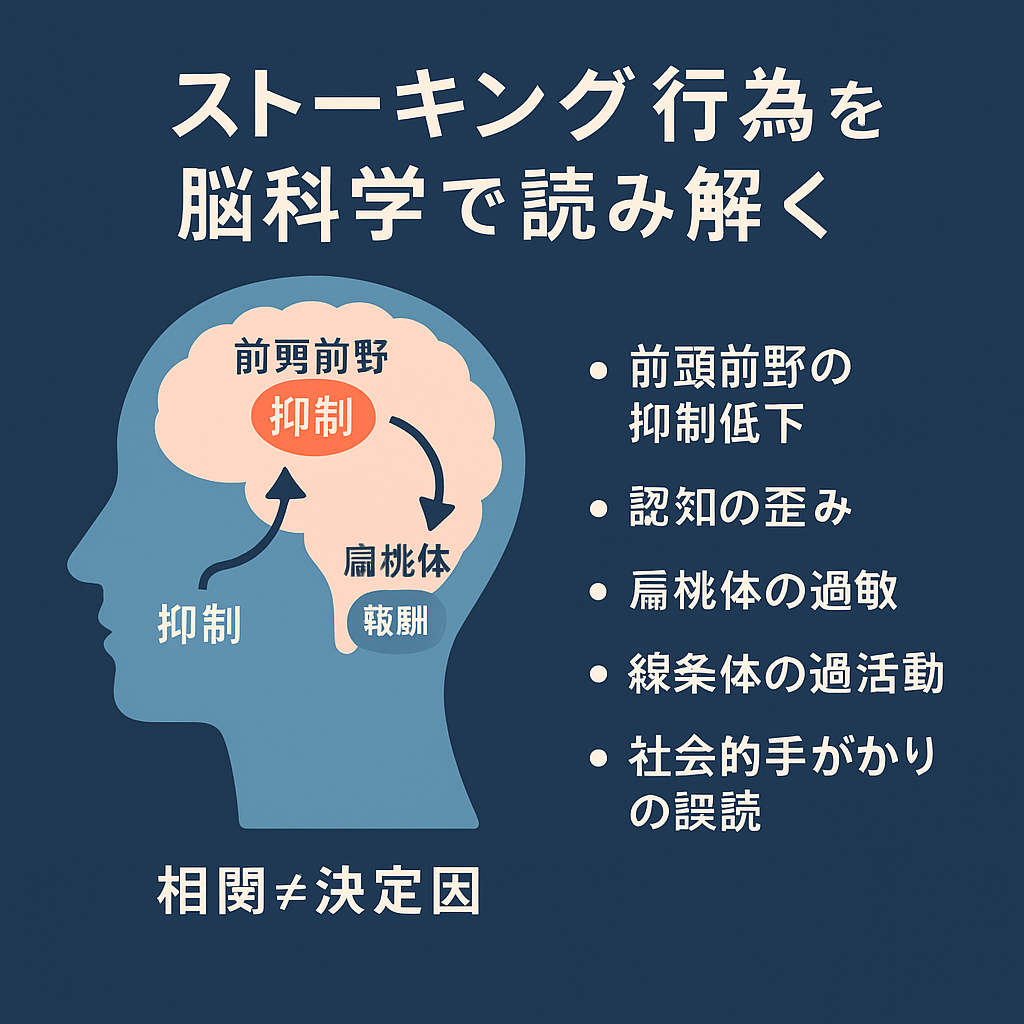

ストーキング行為を脳科学で読み解く、そして終わらせるために

はじめに:単なる「執着」ではない問題 ストーキングは、愛情の裏返しやしつこい求愛ではなく、重大な犯罪行為です。今回は、この複雑な問題を(1)脳科学の観点から理解し、(2)実際にどのように終わらせることができるのか、加害者と被害者の両方の視... -

なぜ手をつなぐと癒される? 科学が証明した「脳波が同調する」驚きの効果

みなさんは、今日、誰かと手をつなぎましたか?大切な人と何気なく手をつなぐその瞬間に、私たちの脳内では、深い絆と安らぎを生み出す驚くべき化学反応が起きています。今回は、神経科学の視点から「手をつなぐ行為」がもたらす脳への効果について解説し... -

コロナ禍で「脳老化が5.5カ月加速」?——いまからできる「脳を守る習慣」ガイド

要点 2025年の英・ノッティンガム大学の研究は、パンデミック期を過ごした人の脳年齢(MRI+AIで推定)が平均5.5カ月“年上に見える”ことを報告。感染していない人でも同様の傾向があり、特に高齢者・男性・社会的に不利な層で強かったとされます。なお、認... -

人間と生成AI:「知識」と「知恵」の分かれ道

〜前頭前野が生み出す文脈理解とは何か〜 2024年から2025年にかけて、生成AI(特に大規模言語モデル)が社会のあらゆる分野に急速に浸透しています。ビジネス、教育、医療、行政、そして創作の現場にまでAIが進出し、人間の「知能」と肩を並べるような印象... -

高次脳機能障害は“勝者なき未開の市場”である

~誰もが見過ごしてきた、社会変革の金鉱~ はじめに 私たちの社会には、“まだ誰も勝者になっていない”分野が存在します。ビジネスの世界では、それを「未開の市場(ブルーオーシャン)」と呼びますが、単に市場規模が大きいというだけでなく、社会の無関... -

脳はどうやって“省エネ”になるのか?──学びをラクにする5つの工夫

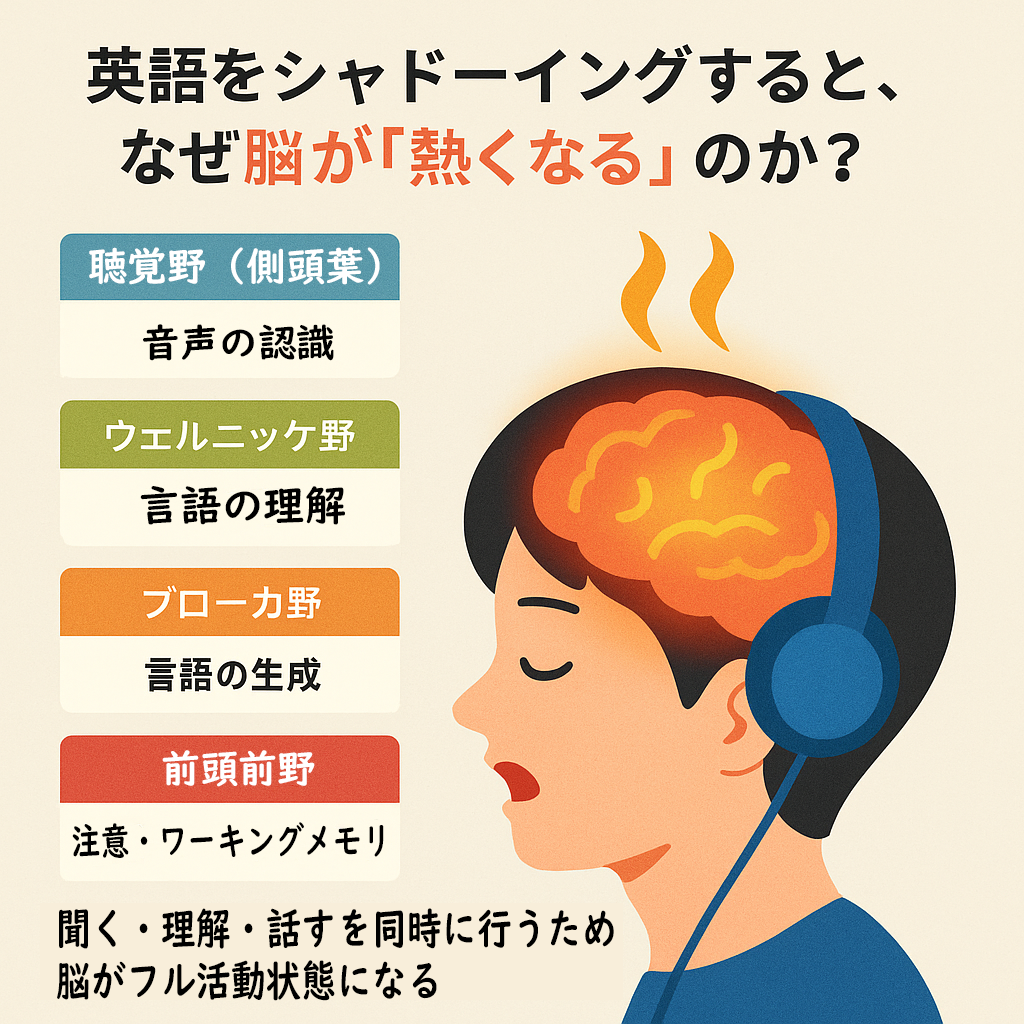

英語のシャドーイングをしていると、ふと「脳が熱くなるような感覚」を覚えることがあります。たくさん考えたり、音を真似したり、意味を取ろうとしたり──。それは、脳のさまざまな領域が同時に動いている証拠です。 でも、同じ作業でも、英語上級者やネイ... -

英語をシャドーイングすると、なぜ脳が「熱くなる」のか?──科学と体験で読み解く“脳トレ”の正体

「英語をシャドーイングしていたら、頭が熱くなった感じがする…」 英語学習者なら、一度はそんな経験があるかもしれません。音声に合わせて即座に英語を発話する“シャドーイング”は、確かに集中力も体力も消耗します。そしてその最中、まるで脳に熱がこも... -

「第二の脳」を育てる食事が、脳を目覚めさせる:“腸脳革命”がもたらす新習慣

脳のパフォーマンスを最大限に引き出すにはどうすればよいか。睡眠、運動、ストレス管理など、脳科学や健康分野では多くのアプローチが提案されています。しかし、意外と見落とされがちな“鍵”があります──それは「腸」、つまり第二の脳と呼ばれる臓器です... -

速読は、なぜ初心者は脳をフル稼働し、ベテランはほとんど使わないの?

速読といえば、「たくさんの情報を短時間で読む」能力。ですが、あなたは「速読中の脳」がどう働いているか、考えたことはあるでしょうか? 実は、脳科学の世界では、初心者とベテランで“脳の使い方”がまるで違うことが明らかになっています。 今回は、fMR... -

運動で高次脳機能障害を防げる?──ウォーキング・自転車・エアロバイクの効果を科学的に解説

継続的な有酸素運動 「最近、物忘れが増えた気がする」「話がうまくまとまらない」「注意力が続かない」——それはもしかすると、高次脳機能の低下が始まっているサインかもしれません。 高次脳機能障害とは、脳の損傷や老化、病気などにより、記憶・判断・... -

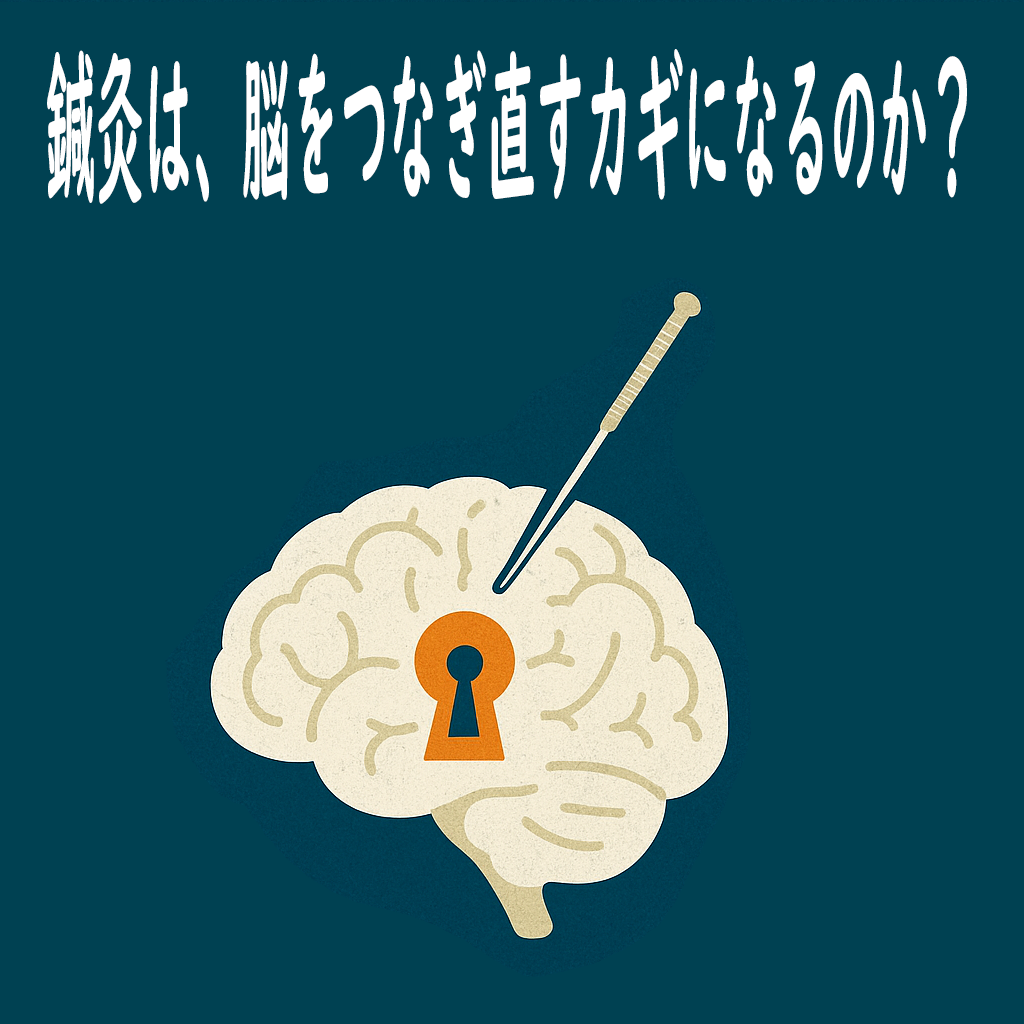

鍼灸は、脳を再びつなぐ鍵となるのか──高次脳機能障害と失語症に挑む「針」の力

脳卒中や事故などで脳にダメージを受けると、「高次脳機能障害」や「失語症」といった、目には見えにくい障害が残ることがあります。私自身も、その一人です。 「聞こえているのに意味がつかめない」「話そうとしても言葉が出てこない」「記憶がふわっと消... -

「57歳・70歳・78歳」に脳がガクッと老化する理由──AIで見えた“脳とタンパク質”の不思議な関係

「年を取ると物忘れが増える」「最近、言葉が出にくい気がする」「何となく頭が重い」。こんな感覚を抱いたことはないでしょうか?これらは単なる気のせいではなく、実際に「脳の老化」が進んでいるサインかもしれません。そして、その老化は、ある年齢の... -

脳の老化は20歳から始まる!?──趣味が脳を救うという脳科学の真実

はじめに:若さと脳のギャップ 「脳の老化は20歳から始まっている」と聞いたとき、多くの人が驚くかもしれません。なぜなら、20歳といえばまだ若さの真っただ中。社会に出る前、大学生活を楽しんでいる時期であり、"老化"という言葉とは無縁に思えるからで... -

英語を使うと脳が熱くなる?──TOEICと前頭前野の関係を科学で読み解く

そんな経験をしたことはありませんか? 「英語を話していると、頭が熱くなるような感じがする」──そんな経験をしたことはありませんか?特に英語が母語でない私たち日本人にとって、アメリカ人との英語でのコミュニケーションは、単なる語学力だけではなく...