脳– category –

-

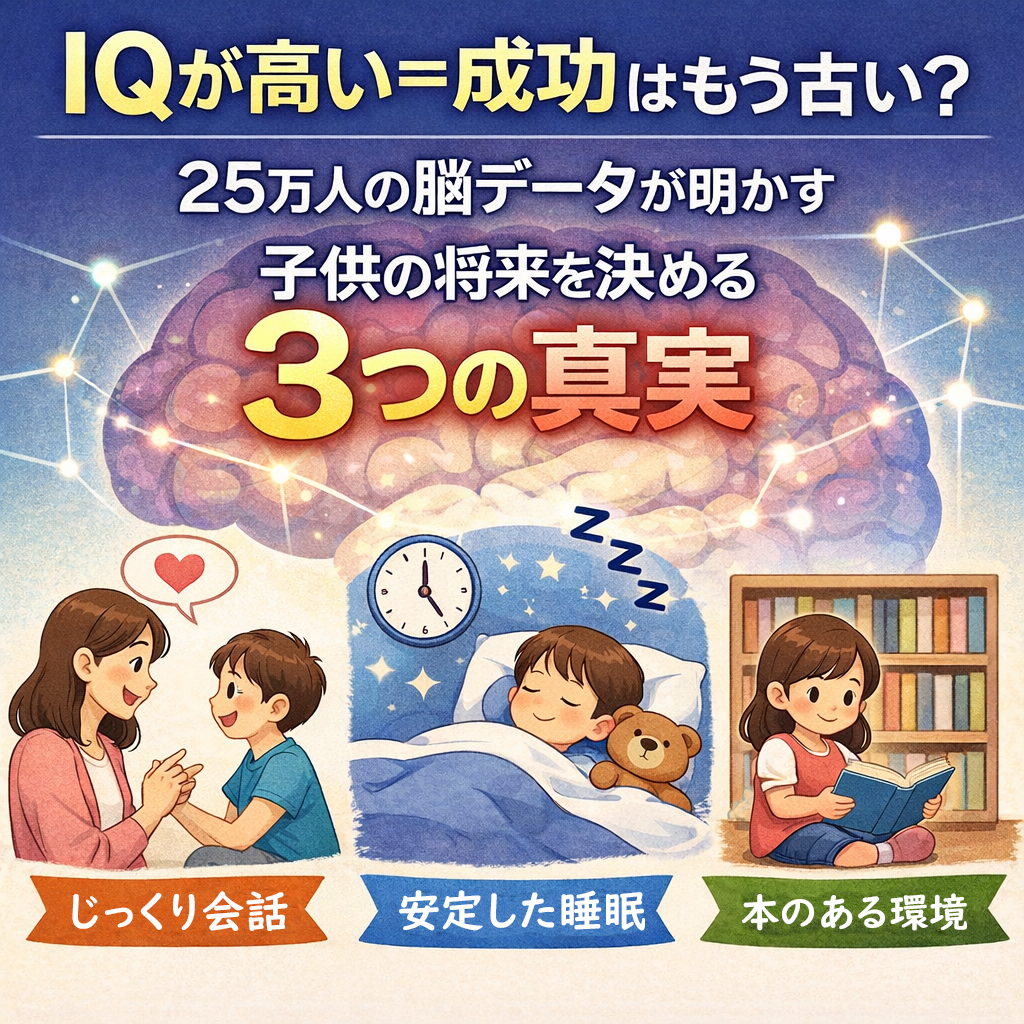

「IQが高い=成功」はもう古い?25万人の脳データが明かす、子供の将来を決める「3つの真実」

「うちの子、成績は大丈夫かしら?」「IQを上げるために何をさせればいいの?」 教育熱心な親ほど、こうした不安を抱えがちです。しかし、そんな常識を覆す大規模な研究結果が発表されました。 米国国立衛生研究所、オックスフォード大学、ハーバード大学... -

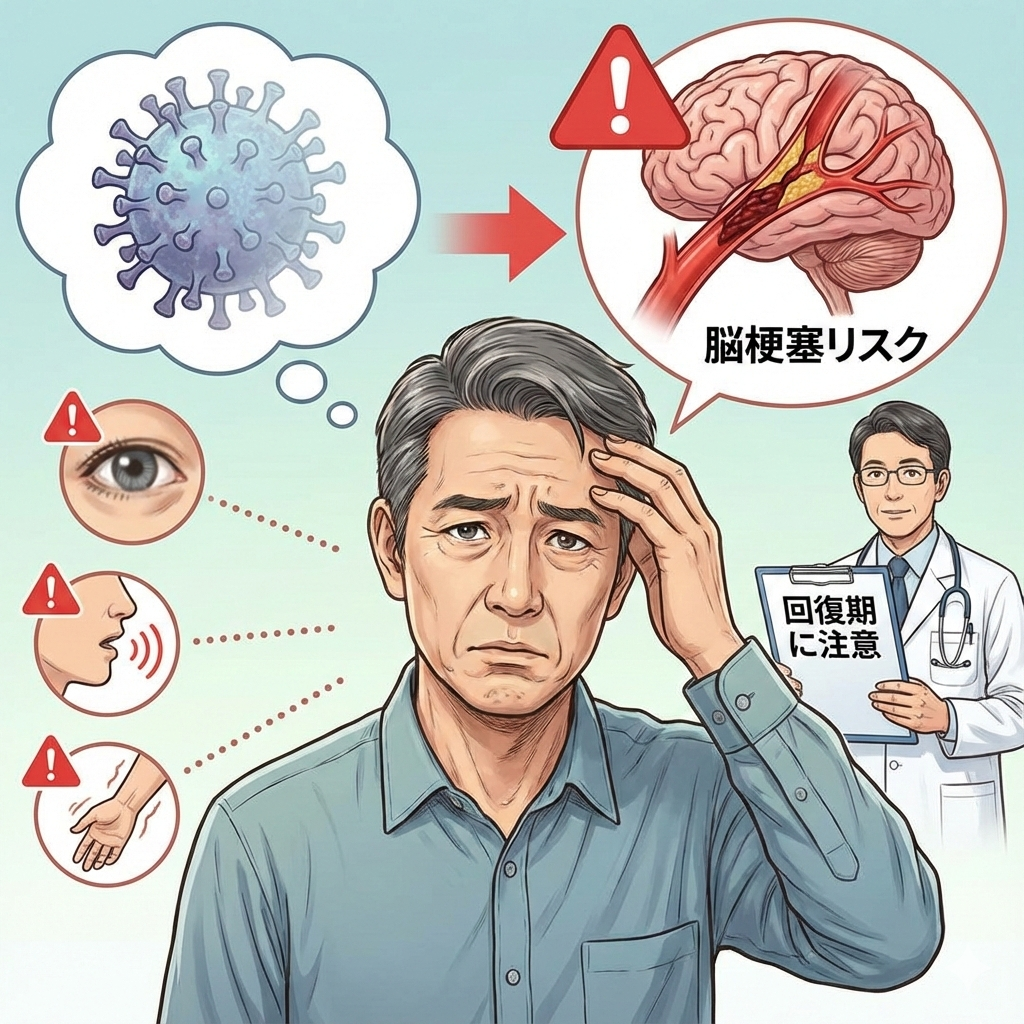

インフルが治った後に「脳梗塞リスク」?——“回復期”こそ気をつけたい体のサイン

11月下旬、保護者会の最中に突然、強い息苦しさと「舌がのどに落ちる」ような違和感。呂律が回らず、頭ははっきりしているのに言葉が出ない——。近隣クリニックから大病院へ緊急搬送され、「脳梗塞の疑い」とされた40代記者の体験談が紹介されていました。M... -

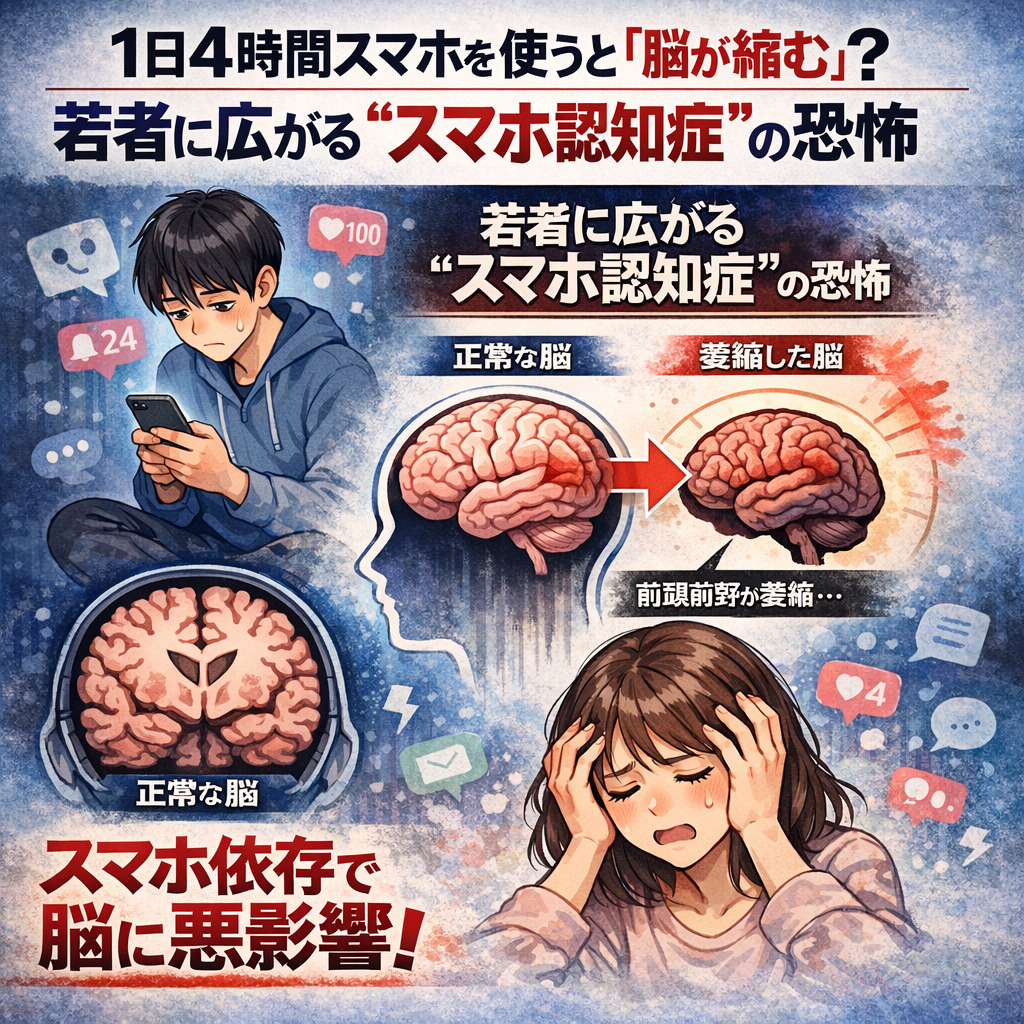

【警告】1日4時間スマホを使うと「脳が縮む」?若者に広がる“スマホ認知症”の恐怖

「最近、物忘れが激しい」 「テストの時、覚えたはずなのに思い出せない」 「気づくと数時間スマホを触っている」 もし、あなたや周りの人にそんな心当たりがあるなら、それは脳からのSOSサインかもしれません。 今、教育現場や医療の専門家の間で深刻視さ... -

世界を動かす5人のリーダー:「脳」が2026年の運命を決める?

今、世界はかつてない緊張の中にあります。プーチン氏、習近平氏、トランプ氏、金正恩氏、そして高市早苗氏。彼らの政治的決断の背後には、実は「脳の特性」という科学的な側面が深く関わっているかもしれません。 今回は、特に理性的判断を司る「前頭前野... -

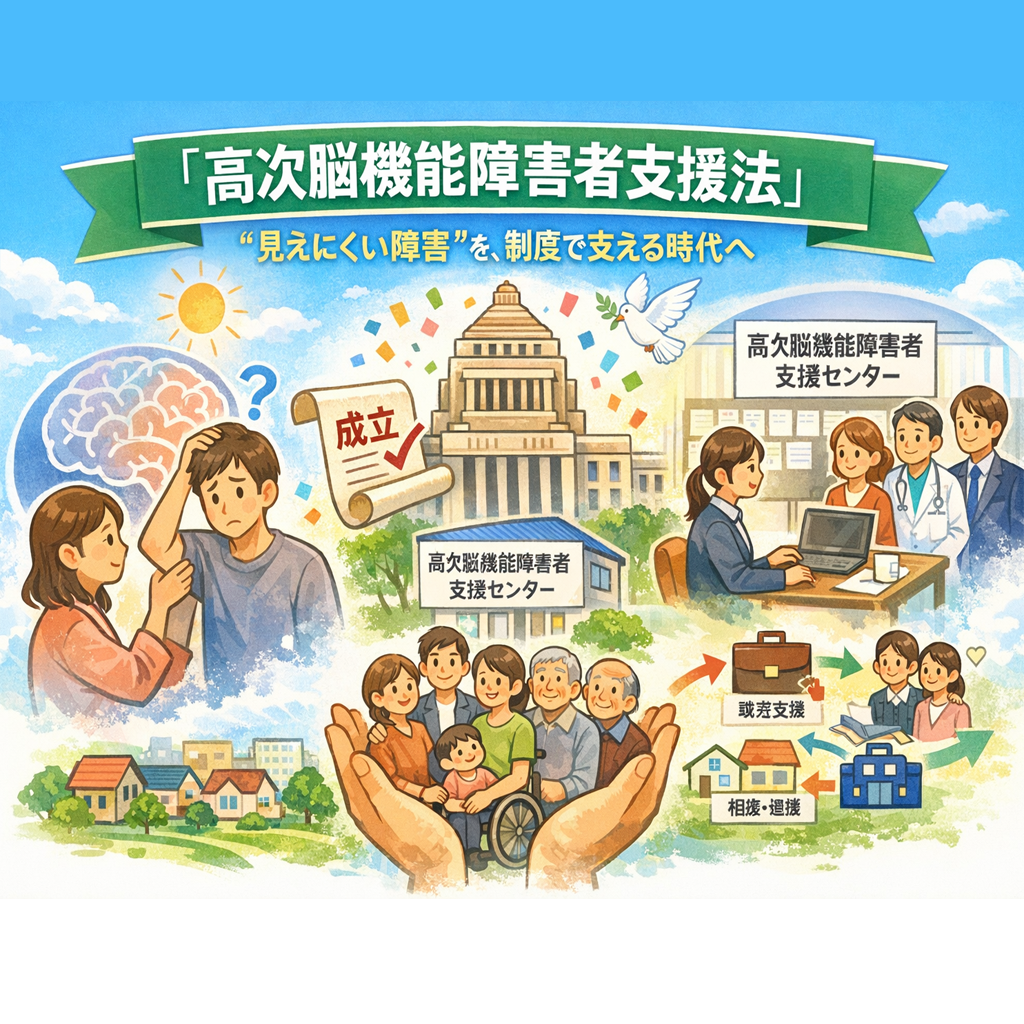

「高次脳機能障害者支援法」成立――“見えにくい障害”を、制度で支える時代へ

2025年12月16日、「高次脳機能障害者支援法案」が参議院本会議で全会一致で可決・成立しました。 まず大事なのは、成立=ゴールではなく、ここから“実装”が始まるという点です。 1. 高次脳機能障害とは何か(法律上の定義) 法律では高次脳機能障害を、脳... -

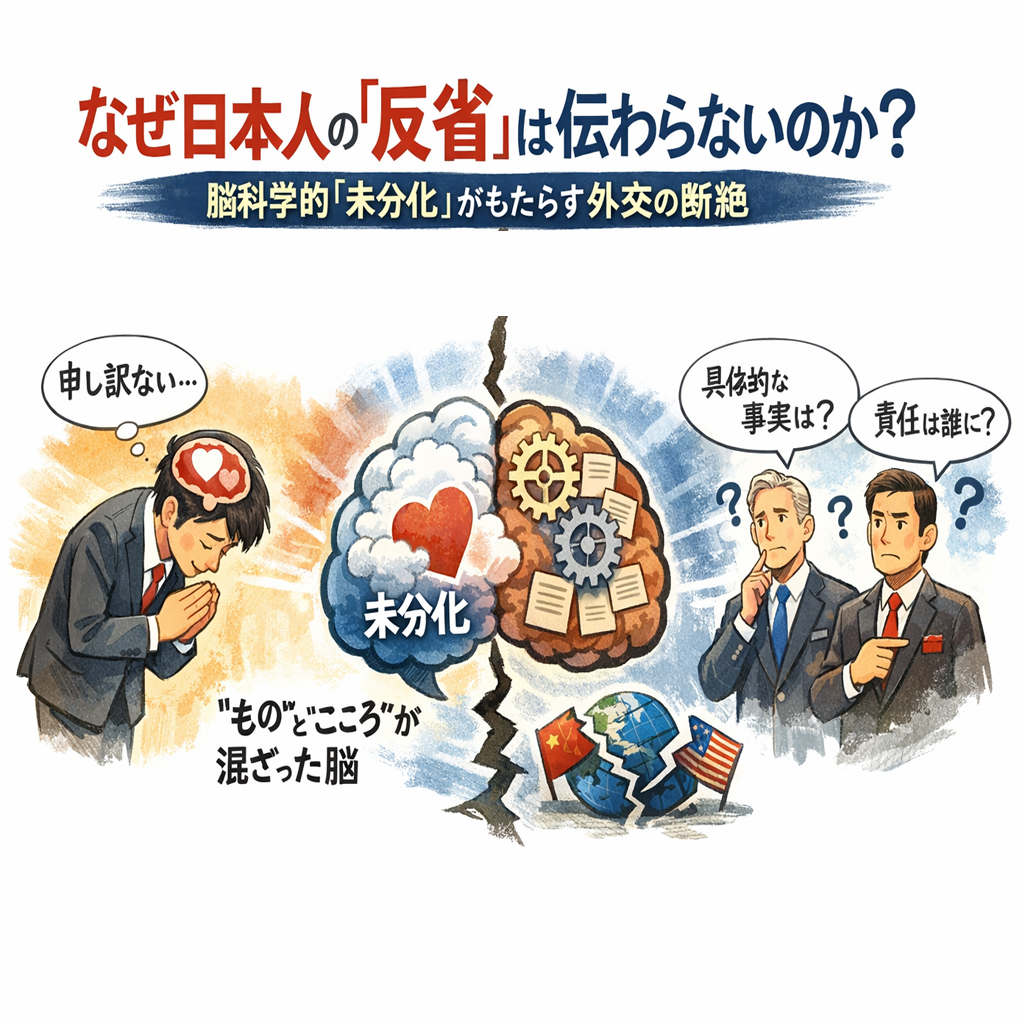

なぜ日本人の「反省」は伝わらないのか?——脳科学的「未分化」がもたらす外交の断絶

■はじめに:終わらない「反省」の議論 南京事件から88年。中国からは「日本はドイツと異なり、未だ反省していない」という批判が繰り返されています。日本側がいくら「謝罪の言葉」を重ねても、なぜ相手には届かないのでしょうか。 そこには、単なる政治的... -

言葉が出なくても、音は残る――脳梗塞と失語症を乗り越えた「奇跡の授業」から学ぶこと

朝、普通に目を覚ましたはずなのに、突然「言葉が出ない」。黒板の文字が「パッと消された」ように見える。文字があるはずの空間さえ分からない。 そんな状況から人生が大きく変わってしまう――。今回紹介するのは、元・音楽教諭の大浜安功さんが、脳梗塞に... -

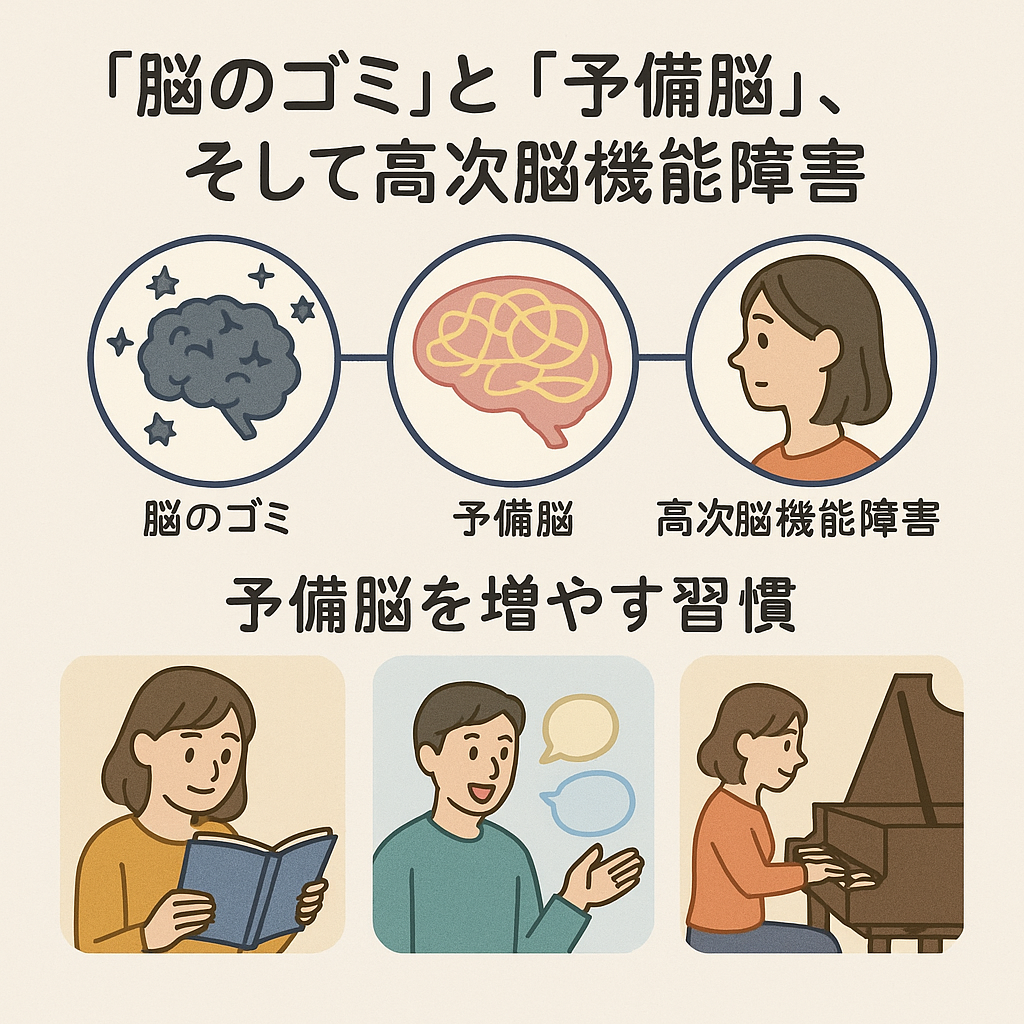

「脳のゴミ」と「予備脳」、そして高次脳機能障害──年を取っても“使える脳”を守るためにできること

1.老化の中心には「脳の衰え」がある 年齢を重ねると、 物覚えが悪くなった気がする 動き出しが遅くなった つまずきやすくなった といった変化を感じることが増えます。こうした「体の老化」の裏側には、実は 脳の老化 が深く関わっています。 ... -

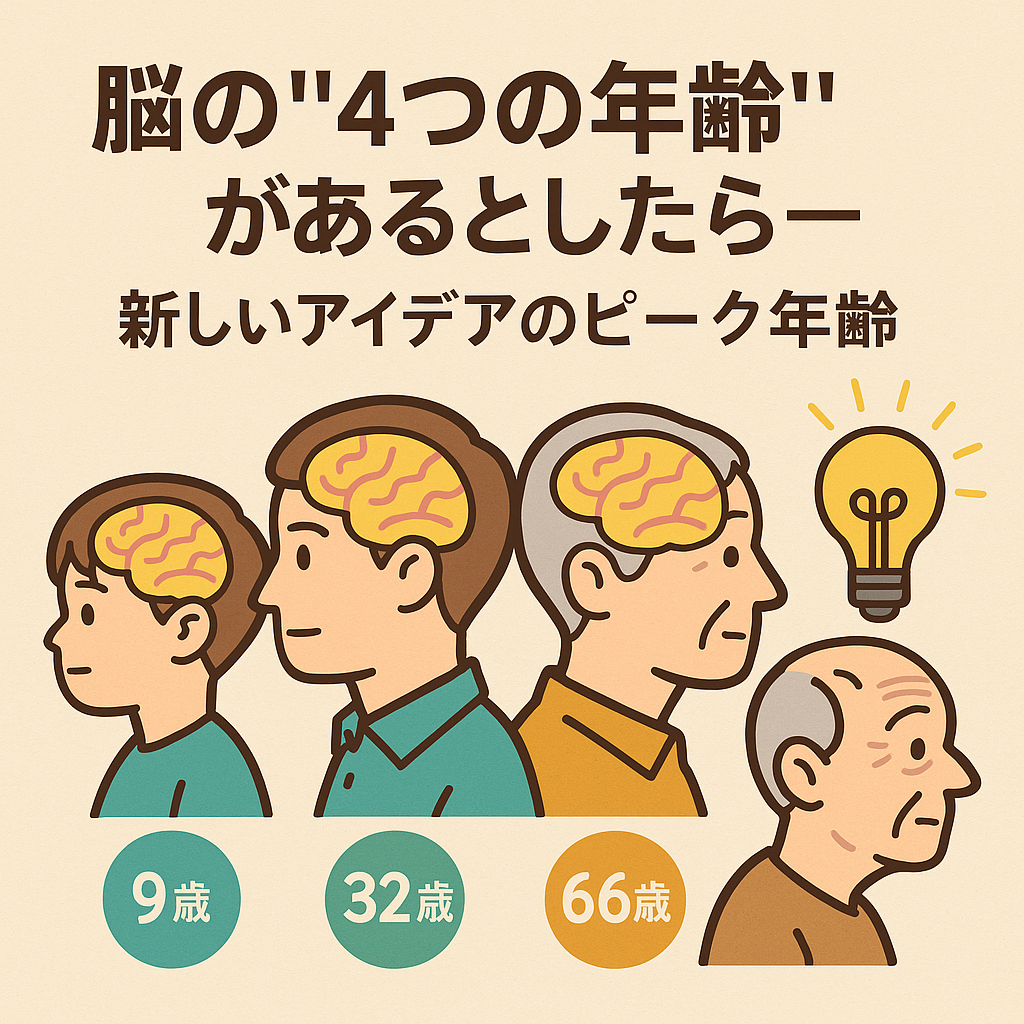

脳の“4つの年齢”があるとしたら─9歳・32歳・66歳・83歳が意味するものと、「新しいアイデアのピーク年齢」

最近、「脳には4つの転換点があり、9歳・32歳・66歳・83歳で“別のフェーズ”に切り替わる」というイギリスの研究が話題になりました。イギリス・ケンブリッジ大学などのチームが、0〜90歳の約4200人分の脳画像データを解析し、Nature Communications に発表... -

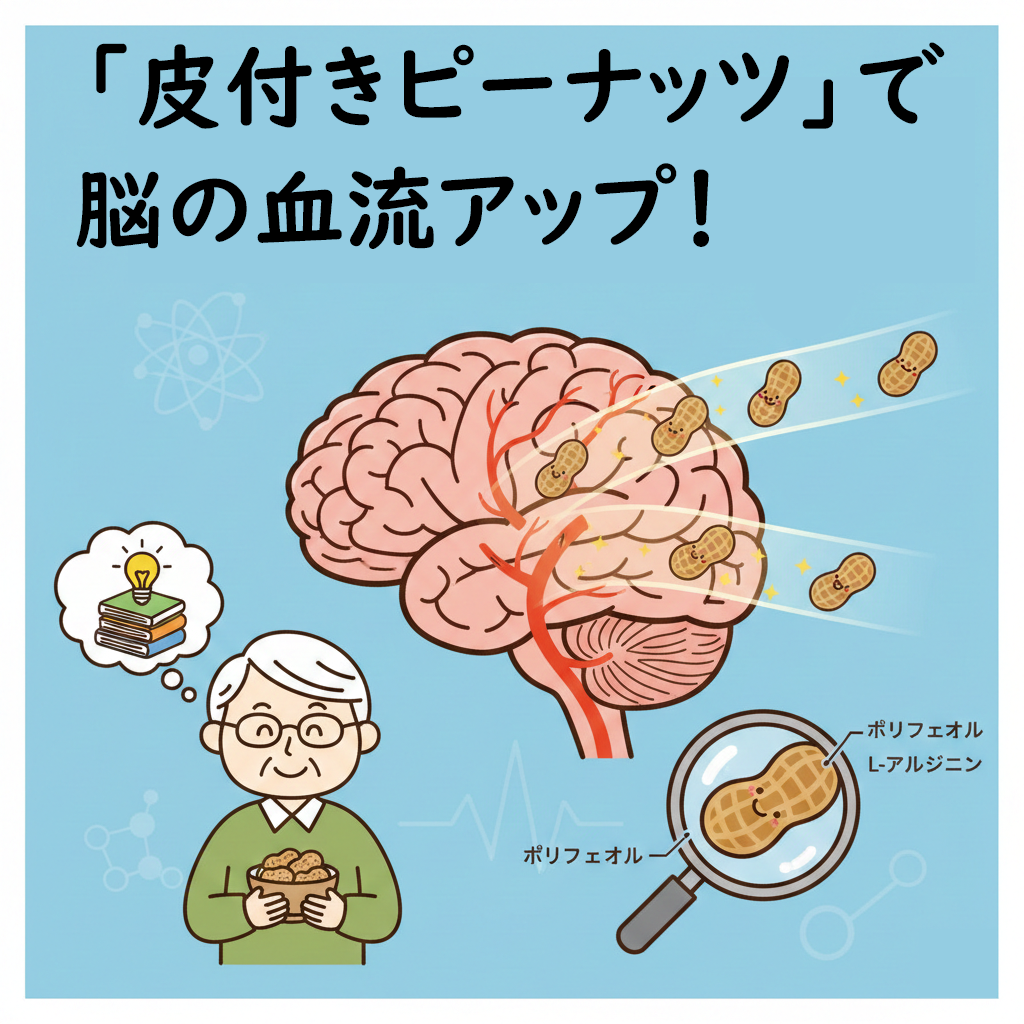

「皮つきピーナッツ」で脳の血流アップ?

──16週間の研究から見えた、身近なおやつと記憶力の関係 年齢を重ねると、 名前がなかなか出てこない さっき聞いたことをすぐ忘れてしまう 集中力が続かない こうした「ちょっとした物忘れ」が気になってきます。 そんな中、「特別なサプリ」でも「高価な... -

30歳から老化はどこから?

――「先に遅くなる場所」と、上手なブレーキのかけ方 はじめに 30歳を過ぎたあたりから、 昔より反応が遅くなった気がする 階段で息が上がりやすくなった 健康診断の数値がじわじわ悪くなってきた そんな「なんとなくの衰え」を感じる人が増えてきます。 で... -

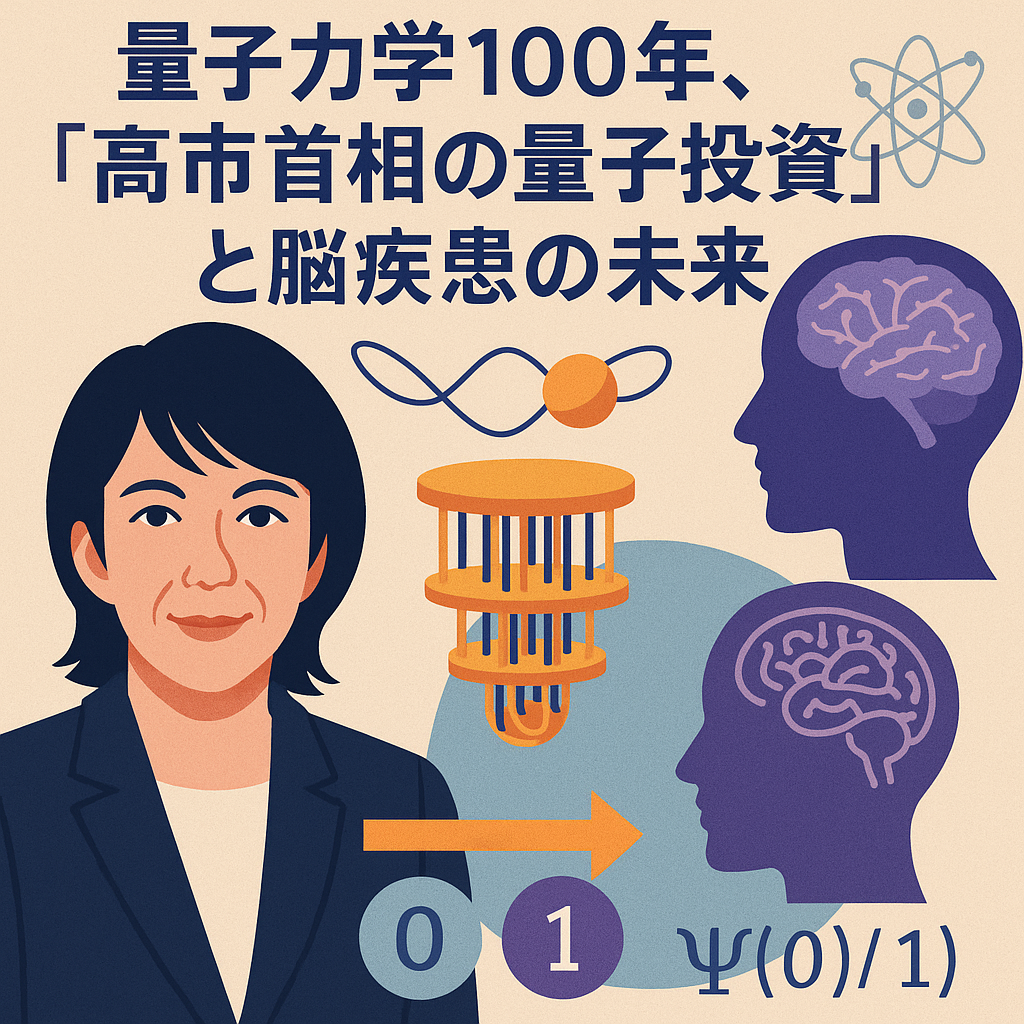

高市首相の量子投資と脳疾患の未来

1925年、ハイゼンベルクたちの論文から始まった量子力学は、今年でちょうど100年。レーザー、半導体、パソコン、スマホ……現代文明の“土台”の多くは、実は量子力学抜きには成立しません。arXiv そして今、高市早苗首相は所信表明演説の中で、AI・半導体と並... -

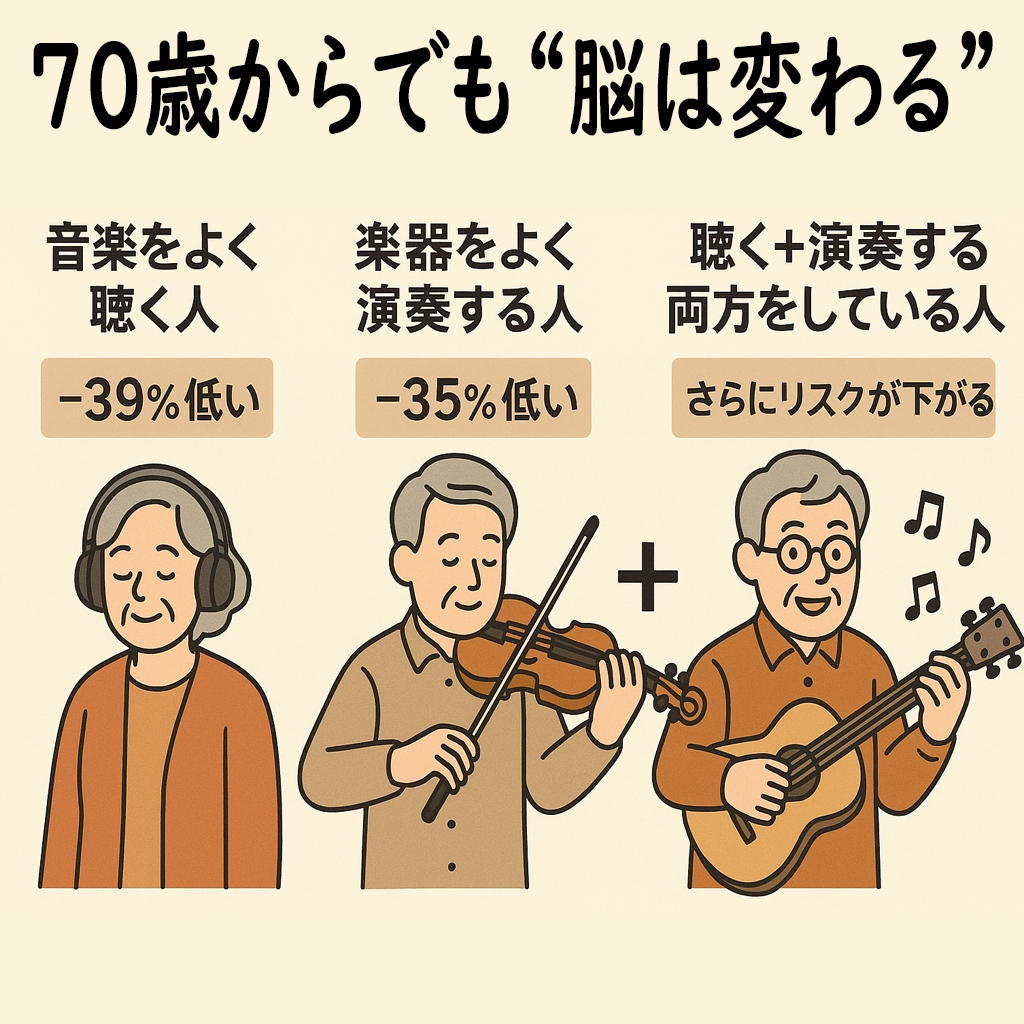

70歳からでも“脳は変わる”|音楽習慣で認知症リスク最大40%減【最新研究】

──音楽習慣が「認知症リスク40%減」につながるかもしれない、という最新研究を知っていますか? 1. 「もう年だから」は、実はもったいない オーストラリア・モナシュ大学の研究チームが、70歳以上の高齢者1万人以上を約10年間追跡したところ、 音楽をよく... -

言語化力が重視される時代に、生成AIがもたらす「外付けの言語化装置」という希望

現代社会では、「言語化力」が非常に重視されています。 言語化力とは何か? 「言語化力」とは、頭の中にあるモヤモヤとした考えや気持ちを、言葉として外に出す力のことです。 この「言葉」がないと、私たちは社会で前に進みにくい時代に生きています。仕... -

アイデアを「言語化」するという脳の不思議

〜前頭前野・ウェルニッケ野・ブローカ野の役割〜 私たちは、ふとした瞬間にアイデアを思いつきます。「こんな仕組みがあれば便利だ」「こうすれば解決できるかもしれない」──そんな“ひらめき”は、どこで生まれているのでしょうか。 そして、思いついたア... -

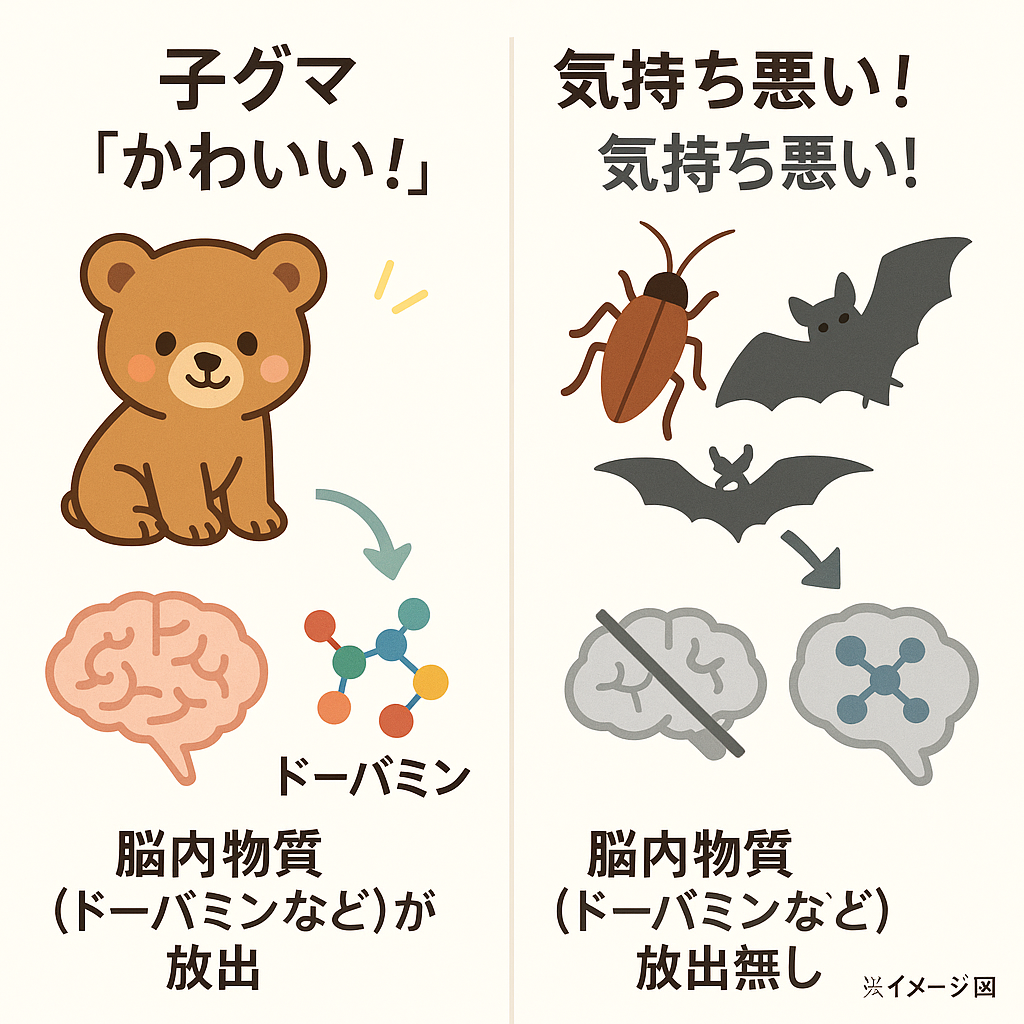

「時速50km・パンチ力2トン」ヒグマは“日本最強”の猛獣だった|命を守るための生態知識

最近、人里への出没や人的被害のニュースが相次ぎ、私たちにとって身近な脅威となりつつあるクマ。もし山林で遭遇したら、あなたは正しく対応できるでしょうか。 私たちの右脳には、ぬいぐるみやキャラクターのイメージから「熊=かわいい」という印象が強... -

「クマは駆除するな」というその声、脳が「かわいい」に騙されているかもしれません

~過去最多の熊被害が問いかける、感情と理性のバランス~ 2025年、クマ被害は過去最悪を更新 現在、2025年10月末時点で、クマによる死亡者数は12人にのぼり、過去最多となった2023年度の記録を大幅に更新する勢いです。これはもはや、ひとごとではない緊... -

ブラームス:交響曲第1番で涙が止まらない理由 ~脳科学で解き明かす「感動」の瞬間~

2025年9月28日、春日部交響楽団の演奏会へ行きました。プログラムはベートーヴェン交響曲第2番ニ長調作品36とブラームス交響曲第1番ハ短調作品68でした。特にブラームスの第1番、その第4楽章のある特定の瞬間に、思わず涙があふれてきました。一体、なぜこ... -

保護中: 9月11日

この記事はパスワードで保護されています -

「150歳まで生きられる?」臓器移植と長寿のリアル──“ピンピンコロリ”の視点で考える

「臓器移植を重ねれば150歳?」という話題がニュースになったけれど、専門家は臓器移植=長寿の特効薬ではないと見る。 ReutersNational Geographic 長寿の本流は老化そのものを遅らせる・整える研究(遺伝子、再プログラミング、薬)+生活習慣。 BUCKMcK... -

高次脳機能障害はiPS細胞やSB623で治療できるのか?

要旨 本稿は、失語を含む高次脳機能障害(言語・記憶・注意など)に対する iPS細胞治療とSB623(国内名:AKUUGO®/vandefitemcel)の臨床的位置づけを概説する。結論とて、両者とも本目的に対する標準治療ではない。SB623は日本で外傷性脳損傷(TBI)...