背景

2024年、日本の食卓にとって象徴的な主食「米」が高騰し、消費者の懐を直撃しています。その中で、小泉進次郎農相が発表した「備蓄米を2000円台で小売に並べる」政策は、多くの家庭にとって朗報といえるでしょう。

この記事では、なぜこのような価格引き下げが可能になったのか、その背景と今後の見通しをわかりやすく解説します。

政府備蓄米とは?そして価格引き下げのカギ「随意契約」

まず、「政府備蓄米」とは、国が食料の安定供給を確保するために長期保管している米のことです。災害時や価格高騰時に市場に放出することで、供給量を調整し、価格の暴騰を抑える役割があります。

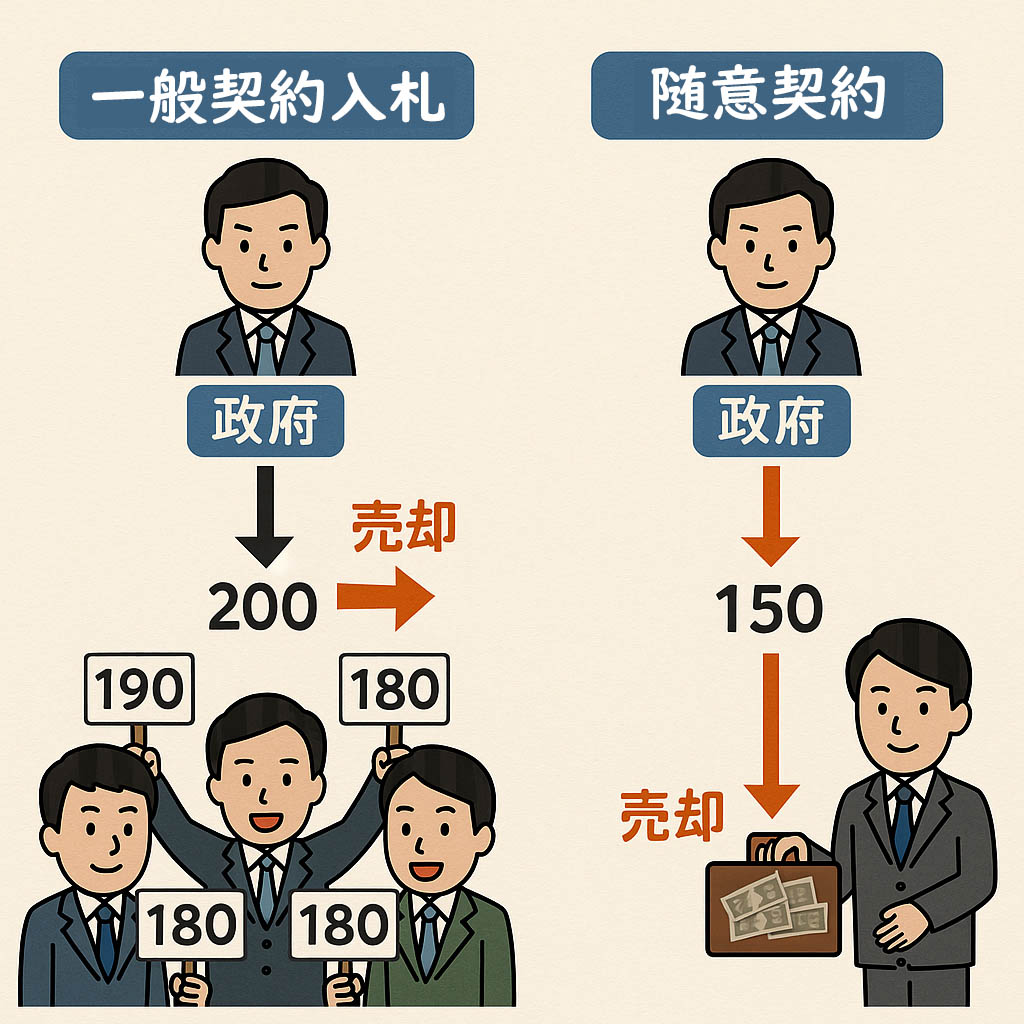

これまで、政府が備蓄米を放出する際には「一般競争入札」という方法を使っていました。これは、業者同士が自由に価格を競って落札する方式で、最低価格が保証されにくく、結果的に高値で市場に出回ることがありました。

しかし今回からは、「随意契約」に切り替わります。

● 一般競争入札とは?

- いろいろな業者が自由に参加し、一番高い価格で買ってくれる業者に売る方式

- 結果的に価格が高止まりしやすい

● 随意契約とは?

- 政府があらかじめ決めた価格で、特定の業者と直接契約する方式

- 安い価格で幅広い業者に渡せるため、小売価格を安くできる

つまり、今回は「政府が価格をコントロールして、安い値段で業者に渡す」ことで、最終的にスーパーなどで5kgあたり2000円台での販売が可能になるのです。

なぜ今この対策が必要なのか?

2024年は天候不順や生産調整、物流費の上昇などで、全国的に米が品薄となり、価格が急騰しました。一部地域では、5kgで3000円を超えるケースもあり、特に子育て世代や高齢者世帯には大きな負担です。

そこで政府は以下のような構造的な対策に動きました。

- 備蓄米を直接流通させ、価格を抑制

- 2025年産の米の増産見通しを発表し、市場心理を安定化

2025年産米は「過去5年で最大の増産」

小泉農相は同時に、2025年産の主食用米が前年比40万トン増の719万トンになる見通しを示しました。これは2004年の調査開始以来、最も大きな増加幅です。

この増産見込みが市場に示されたことで、

- 秋以降の供給不安が解消される

- 価格が「もうこれ以上上がらない」という見通しが生まれる

という心理的効果が働き、価格の安定化にもつながるのです。

消費者・農家・政府、それぞれの視点

● 消費者にとって:

- 日々の食費が抑えられる

- 安心して米を購入できる

● 農家にとって:

- 増産による価格下落が心配

- 政府の買い取り保証などの追加支援策が求められる

● 政府にとって:

- インフレ抑制策として有効

- 備蓄の回転・流通の再構築が今後の課題

結論:今こそ「食の安定供給体制」の見直しを

今回の政府の迅速な対応は、短期的には確かに「家計の助け」となります。しかし、米の消費量が年々減っている中で、生産と価格のバランスをどうとるかは、日本全体の「食の安全保障」の根幹を問う問題です。

単なる価格対策ではなく、次の世代の農業や流通構造のあり方も含めた中長期的な政策設計が求められています。

コメント