要約

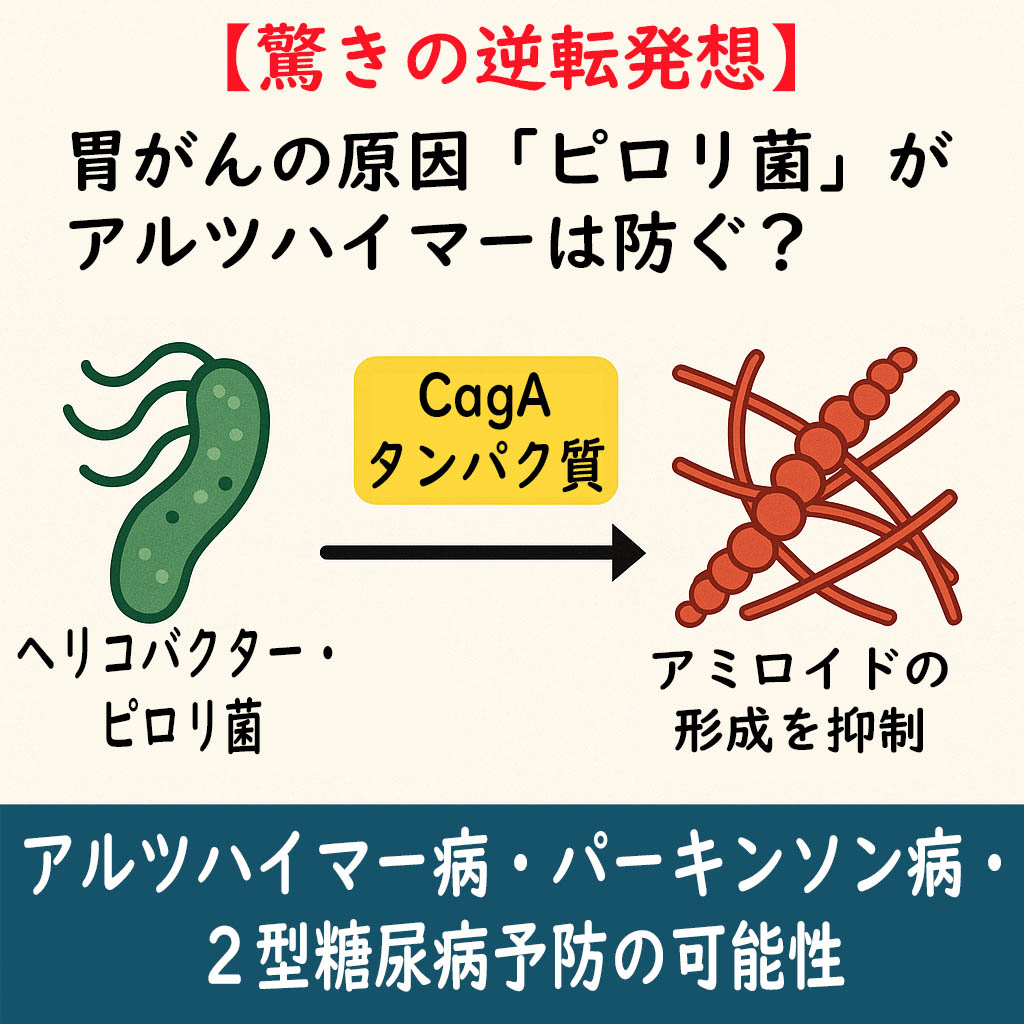

これまで“悪者”として知られてきたヘリコバクター・ピロリ菌(人の胃の中にすみつく細菌です。らせん状の形をしていて、胃の粘膜に入り込み、長い間そこにとどまることができます)。その一部が分泌するCagAタンパク質が、アルツハイマー病、パーキンソン病、そして2型糖尿病の原因とされる「アミロイドタンパク質」の凝集を防ぐことが、スウェーデンの研究チームによって明らかにされた。CagAは非常に微量でも作用し、アミロイド・ベータ、タウタンパク質、アルファ・シヌクレイン、アミリンといった、疾患の引き金となるタンパク質の凝集を阻止する働きを持つ。これは、将来の新薬開発につながる可能性を秘めており、「悪玉菌が薬になる」逆転の発想に医療界が注目している。

胃がんの元凶が脳の救世主になる可能性

ピロリ菌=“敵”だったはずが

ヘリコバクター・ピロリ菌(以下、ピロリ菌)は、日本人にもなじみ深い細菌だ。主に幼少期の口からの感染で体内に入り、胃の粘膜に生息する。慢性胃炎や胃潰瘍、さらには胃がんの主因として1994年にWHOにより「発がん性微生物」に指定された経緯もある。

ところが近年、この“厄介者”に新たな一面が発見された。それが、ピロリ菌の一部が分泌する毒性タンパク質「CagA(キャグエー)」の意外な機能だ。

アミロイド病の主犯を無力化?

アルツハイマー病やパーキンソン病、2型糖尿病の病理では、共通して「アミロイド」と呼ばれる異常なタンパク質の凝集が問題とされている。通常とは異なる折りたたみ構造を取ったタンパク質が、凝集して細胞に蓄積し、機能を損なっていく──これが脳神経変性疾患や代謝性疾患の根幹メカニズムだ。

今回、スウェーデンのカロリンスカ研究所が中心となった国際研究チームは、CagAタンパク質がこのアミロイド凝集を強力に阻害することを突き止めた。

大腸菌や緑膿菌を使った実験では、CagAが細菌自身の膜構成に必要なタンパク質凝集すら抑えた。さらに、ヒト疾患由来の以下のタンパク質でも同様の効果が観察された。

- アルツハイマー病:アミロイド・ベータ、タウタンパク質

- パーキンソン病:アルファ・シヌクレイン

- 2型糖尿病:アミリン

しかもその効果は、超微量でも発揮されるという。

学び:毒性と治療の紙一重──生物進化のパラドックス

この研究は、生命の仕組みが“善悪”の二項対立では語れないことを教えてくれる。ピロリ菌のCagAは、がんを引き起こすリスクを持つ毒性タンパク質でありながら、アミロイド凝集という病理の根本に対しては治療的に作用する。

この“毒にも薬にもなる”性質は、生物進化においては珍しいことではない。フグ毒(テトロドトキシン)やボツリヌス毒素が医療に応用されているように、CagAもまた「敵」から「味方」に転じる可能性を秘めているのだ。

新しい視点:ピロリ菌は除菌すべきか?

日本では2013年から、慢性胃炎の診断があればピロリ菌の除菌治療が保険適用となっている。感染率は高齢層ほど高く、50代以上では30~50%が感染しているとされる。若年層では10%未満にまで減少している。

だが、仮にCagAがアミロイド凝集を防ぐことがヒト体内でも確認された場合、高齢者のピロリ菌感染が神経変性疾患のリスクを下げる可能性も否定できない。つまり、「感染=悪」とする一元的な評価から、「どのタイミングで除菌するか」という個別最適化の視点が必要となる。

将来的には、以下のような戦略が考えられるだろう。

- 除菌後にCagA由来の医薬品を補う

- 感染が確認された場合でも、胃がんリスクと神経疾患リスクを天秤にかけて判断する

- CagAだけを抽出した経口サプリや点鼻薬の開発

特許アイデア:CagAペプチドを用いたアミロイド疾患治療法

この発見を基に、以下のような特許案が考えられる。

【発明の名称】

アミロイド凝集抑制用CagAペプチドおよびその応用医薬組成物

【技術分野】

本発明は、アルツハイマー病、パーキンソン病、2型糖尿病などのアミロイド関連疾患の予防および治療に関する。

【背景技術】

従来、アミロイド・ベータやタウの凝集抑制を標的とした抗体療法は高コストかつ副作用リスクが高かった。CagAは細菌由来でありながら、微量で強力な抑制効果を持つため、ペプチド医薬としての応用が期待される。

【発明の概要】

CagAタンパク質のアミロイド凝集抑制部位を同定し、その配列を短縮ペプチドとして化学合成。経口・点鼻・注射型の製剤として応用し、疾患予防または進行抑制を可能とする。

【実施形態】

- 経口剤(プロバイオティクス型)

- 点鼻剤(脳への直接移行を想定)

- ペプチド配列のアナログ設計(CagA模倣物質)

終わりに:常識は更新され続ける

「ピロリ菌=悪」「アミロイド=毒」という固定観念を覆すこの研究は、科学における常識の危うさと進化の面白さを示している。病気の原因とされた物質が、未来の薬になる──そんな逆転現象は、まさに“生きた科学”の証拠だ。

今後はCagAの副作用、安全性、実際の人間への適用可能性などを慎重に検討する必要があるが、新しい創薬の扉が開かれたのは間違いない。

関連リンク・参考資料

- Science Advances誌(2025年6月)

- 国立感染症研究所 ピロリ菌感染率調査

- 日本消化器病学会「ピロリ菌と胃がんの関係」

- カロリンスカ研究所公式発表(2025年6月)

コメント