リード(最初に伝えたいこと)

PFAS(ピーファス)は、水や油をはじく力が強い化学物質の総称です。便利さの影で、体に残りやすく、健康への悪影響が心配されています。沖縄で始まった取材は、日本各地や世界につながりました。映画『ウナイ 透明な闇 PFAS汚染に立ち向かう』は、その現実と、あきらめずに声を上げる人たちの姿を映し出します。これは「誰かの問題」ではなく、私たちの日常の問題です。

1. PFASってなに?(かんたん解説)

- PFASは、炭素とフッ素が結びついた1万種類以上の化学物質のグループ名です。

- 水や油をはじく性質が強く、焦げつかないフライパン、防水スプレー、半導体、泡消火剤などに広く使われてきました。

- 中でもPFOS(ピーフォス)やPFOA(ピーフォア)は、発がん性などの有害性が心配され、多くの国で規制が進んでいます。

- 問題は、分解されにくく、体や環境に残りやすいこと。いったん入ると、長いあいだ体内にとどまる可能性があります。

2. 何がこわいの?(健康リスクの見方)

- 海外の学術機関は、血液中のPFASが一定量をこえると、

腎臓がん、赤ちゃんの成長の低下、脂質異常症(コレステロール)、ワクチンなどへの抗体反応の低下などのリスクが高まると報告しています。 - ただし、個人差もあり、影響はすぐに目に見えるとは限りません。だからこそ、予防的にリスクを減らす発想が大切です。

3. 沖縄で起きたこと(映画の出発点)

- 2016年、沖縄県の調査で、県民に水を供給する北谷(ちゃたん)浄水場などからPFASが見つかりました。

- 例:北谷浄水場で最大120ナノグラム/リットル、基地内の川で最大1300ナノグラム/リットル(当時の調査)。

- 当時、監督の平良いずみさんは、生まれたばかりの子どものミルクを水道水で作っていました。

「我が子に毒を飲ませていたのか。許さない——」

その強い気持ちが、長期の取材と映画づくりの原点になりました。 - 日本の目安値(PFOS+PFOAの合計)は50ナノグラム/リットル。この数値は2026年4月1日から法的な基準値になります。

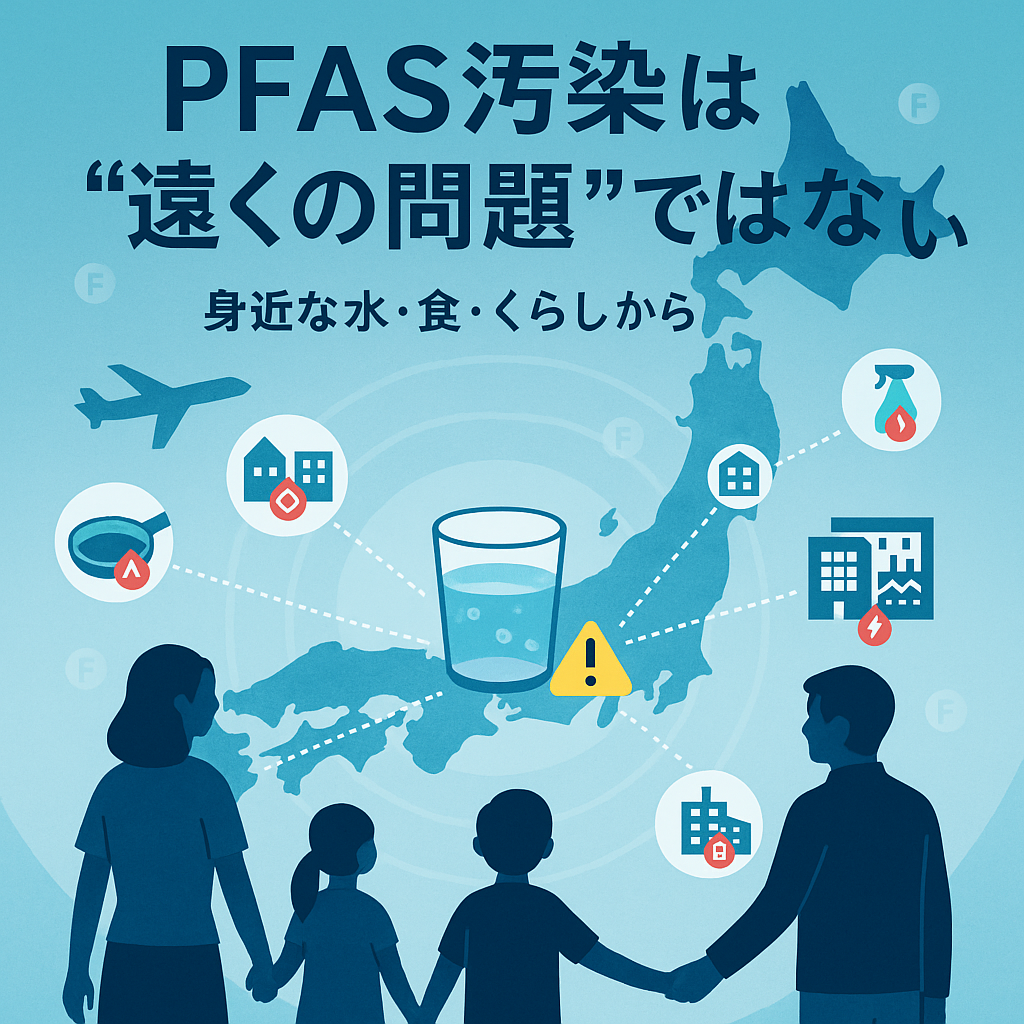

4. 日本各地でも見つかっている(“遠く”ではない)

映画が伝えるのは、「沖縄だけの話ではない」という事実です。以下は報道や自治体発表で知られる例です(いずれも時期・条件によって値は変わりえます)。

- 東京・渋谷区:地下水で330ナノグラム/リットルが見つかった年度がありました。

- 東京・立川市:調査で620ナノグラム/リットルが最高値となった年度がありました。

- 岡山県吉備中央町:井戸水から目安の28倍にあたる高濃度が見つかったケース。原因は山中に野積みされた使用済み活性炭と見られています。住民の血液検査では、多くの人で健康指標を超えたと報告されています。

- 広島:米軍施設近くの井戸から、目安の300倍の値が見つかったという報告。昔使われたPFOS入り泡消火剤が原因と見られています。

ポイントは、地域がバラバラだということ。基地周辺だけでなく、山間部や都市部でも見つかっています。つまり、**“どこにでも起こりうる”**のです。

5. なぜ女性が声を上げているのか(映画の視点)

映画が追った多くの土地で、先頭に立ったのはお母さんたちでした。

- 「子どものいのちを守りたい」という切実さ。

- 経済や軍事が優先されがちな社会でも、怖れより行動を選ぶ強さ。

- 学び、調べ、行政に働きかけ、あきらめない姿勢。

この“身近な正義”の強さが、国連での発言や、各地の調査・議論につながっていきます。

6. 海外の動き:ミネソタ州「アマラ法」

アメリカ・ミネソタ州では、若くして重い病気を抱えたアマラ・ストランディさんが、PFAS規制の必要性を議会で訴え続けました。

- 彼女の行動は、世界で最も厳しいレベルのPFAS規制法の成立につながり、**「アマラ法」**と呼ばれています。

- その思いは妹のノラさんに受け継がれ、今も活動が続いています。

映画は、一人の声が社会を動かすプロセスを静かに、しかし力強く映します。

7. 基準値のちがいと日本の課題

- 日本:飲み水の目安(PFOS+PFOA合計)50ナノグラム/リットル → 2026年4月1日から法的基準。

- アメリカ(2024年から):PFOS・PFOA 各4ナノグラム/リットル。

- ドイツ(2028年から):PFOS+PFOA合計 20ナノグラム/リットル。

映画が提起する論点はこうです。

- **「健康被害がはっきりしないから調べない」→「実態が見えない」**という悪循環。

- 研究の選び方や評価の透明性、誰のための基準かという問い。

- 経済上の必要性と、命を守るルールのどちらを優先するのか。

結論:完全な因果関係の証明を待ってからでは遅い場合がある。だからこそ、予防原則(リスクが疑われるなら、まず減らす)という考え方が重要だと映画は訴えます。

8. メディアと政治──それでも前に進む方法

- 「政治が解決してくれる」という期待はありますが、基地内調査が進まないなど、現実は簡単ではありません。

- 大手メディアでの扱いが小さいことも、関心が広がりにくい理由です。

- それでも、現場の記者や市民のねばり強い活動が、国連での発言や特別報告者の視察につながっています。

- 映画は、**“一人の声”が“集合の力”**に変わる瞬間を映します。

9. 今日からできる5つのこと(個人のアクション)

- 知る:自分の地域の水質情報や自治体の発表を確認。信頼できる記事や本で学ぶ。

- 記録する:気になったニュースや数値、自治体回答をメモ化。後で動くときの根拠になります。

- たずねる:自治体の環境・水道担当に問い合わせ、調査計画や対策を確認する。

- 広げる:家族・友人に話す。学校や職場の掲示板、PTAや自治会でも共有。

- 参加する:署名、意見募集(パブコメ)、議会傍聴、住民説明会へ。“見ている市民”がいること自体が抑止力になります。

注意:浄水器・ミネラルウォーターなどの個人対策は万能ではありません。製品ごとの性能差や、赤ちゃんへの水の選び方には専門家の指導が必要なこともあります。迷ったら、自治体・小児科・産科などに相談しましょう。

10. よくある誤解とヒント

Q1. PFASはすぐに病気になる物質?

A. すぐ病気になるという話ではありません。ただし体に残りやすいため、長期的な影響が心配されています。だから**「できるだけ入れない・減らす」**が大事。

Q2. 沖縄や基地の近くだけの問題?

A. いいえ。都市部や山間部でも見つかっています。**“どこでも起こりうる”**から、地元の情報を確認しましょう。

Q3. 何から手をつければ?

A. まず知る → たずねる → 広げる。完璧でなくてOK。小さな一歩が積み重なると、社会は動きます。

11. 映画『ウナイ』が残すメッセージ

- 怒りは、ただの感情ではありません。行動のエネルギーになります。

- 「私は執念深い」。監督の言葉は、被害を語るだけでなく、未来を変える意志の宣言です。

- 国や企業を敵に回す話ではありません。子どもたちの未来を守るために、「今のルール」をより良くする話です。

- 一人の声は弱く見えます。しかし、つながると具体的な変化になります。国連での発言、自治体の調査、法の改正。映画はその道のりを見せてくれます。

12. まとめ(3行)

- PFASは便利さの裏で、残留性と健康リスクが心配される化学物質の総称。

- 沖縄だけでなく、日本各地で検出。「遠くの話」ではない。

- 知る・たずねる・広げる・参加する——小さな一歩が、基準と対策を前に進める力になる。

おわりに

この映画は、恐怖をあおるための作品ではありません。

「知って、考え、動く」ための作品です。

わたしたち市民には、座り込む権利があり、声を上げる力があります。

あなたの一歩が、透明な闇に灯りをともします。

#子どもを守る

#市民の声

#母親たちの行動

#知ることから始めよう

#地域から変える

#調査と公開

#透明性

#環境汚染

#水質汚染

#水道水

#地下水

#健康リスク

#残留性化学物質

#予防原則

#基準値

#規制強化

コメント