要約

中国の新興企業が開発した人型ロボットの運動能力が劇的に向上し、サッカー世界大会での優勝やハーフマラソンでの完走といった成果を上げています。これらはAIと高度な製造技術の融合によって実現されており、産業・軍事・社会全体にわたる影響が予想されます。本稿では、こうしたロボット技術の進化がもたらす恩恵とリスクを整理し、さらに将来性ある特許アイデアについても提案します。

1. サッカーもマラソンもできる「人型ロボット」の時代へ

2024年、北京市のスタートアップ企業「加速進化(Booster Robotics)」が開発した人型ロボットが、ドイツで開催されたサッカー世界大会で優勝しました。注目されたのは、AIによる「戦術判断」と、倒れてもすぐ立ち上がる「フィジカルの強さ」です。

さらに、2025年4月には世界初の「人型ロボットによるハーフマラソン大会」が開催され、ロボットが21kmを2時間40分で完走するという記録を打ち立てました。これは平均時速8kmを維持する性能であり、人間の中級ランナーに匹敵します。

これは単なるスポーツイベントの話ではありません。人間と同じような地形を移動し、転倒しても自力で復元可能なロボットが完成しつつあることを意味しています。

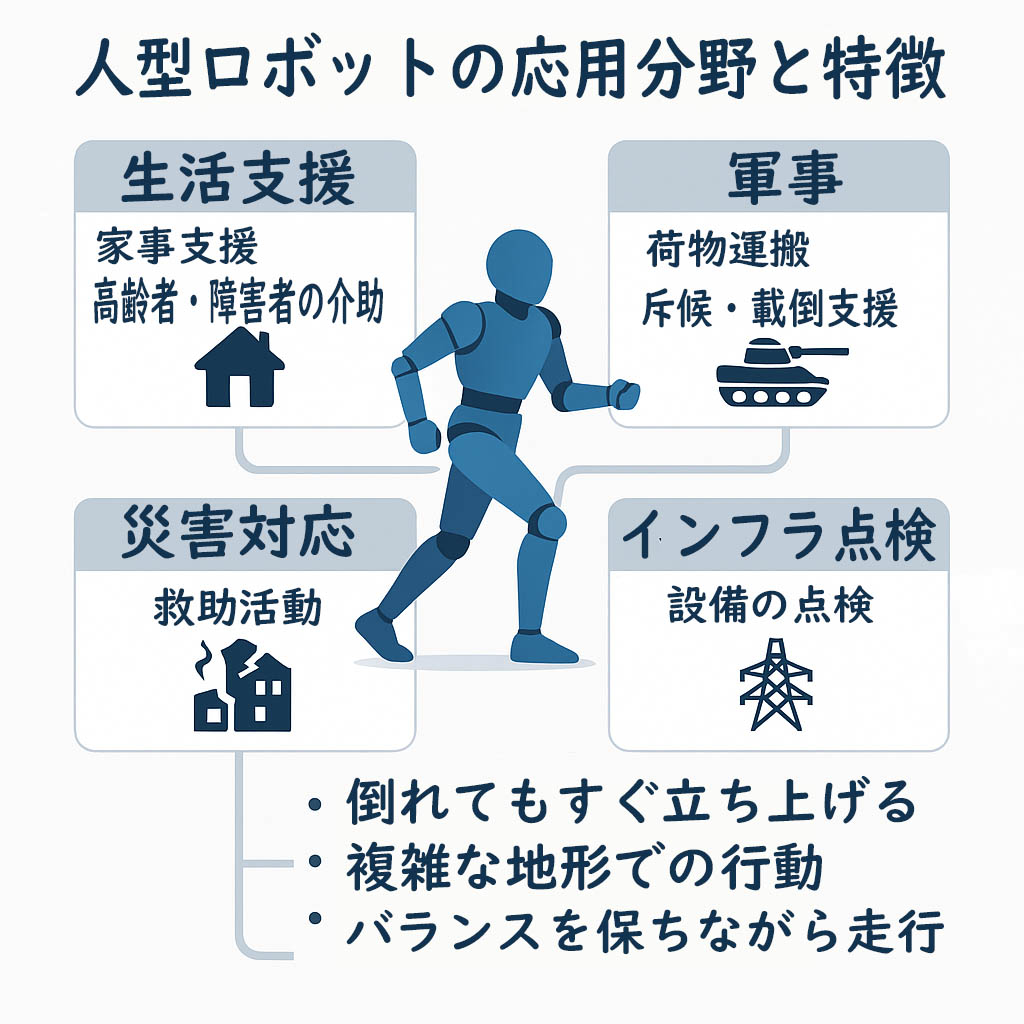

2. 「人型」の利点:生活支援からインフラ点検まで

ロボット開発では「四足型」や「車輪型」が一般的でした。しかし、人間と同じ生活空間(階段、ドア、狭い通路など)を移動するには、人型(ヒューマノイド)が最も適しています。

中国の研究者は「バランスの維持」「衝撃への耐性」「柔軟な判断力」の3つを重要視しています。これにより、以下のような応用が見込まれます:

- 家事支援(料理、掃除、洗濯)

- 高齢者・障害者の見守りや介助

- 災害現場での救助活動

- 工場やインフラ設備の点検・保守

特に「人型」であることで、既存の人間向けのインフラをそのまま利用でき、追加の設備投資を最小限に抑えられる利点があります。

3. 軍事利用の可能性:ロボット兵士という現実味

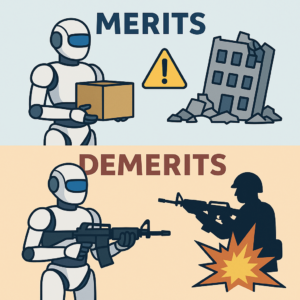

注目すべきは、これらの技術が民生利用だけでなく、軍事転用にも直結する可能性がある点です。

【考えられる軍事応用】

- 長距離移動が可能な「荷物運搬ロボット」

- 複雑な地形でも行動可能な「斥候ロボット」

- 自立的な判断で危険区域に突入する「戦闘支援ロボット」

- 転倒後の自己復元機能を備えた「前線維持型ユニット」

AIにより、敵味方の識別・攻撃判断も自律化される可能性があります。これが倫理・法規制に及ぼす影響は極めて大きく、国際的なルール整備が急務です。

4. 中国の国家戦略と技術主導権

中国政府は「ロボット工業五カ年計画」に基づき、国家的支援を行っています。ハードウェア、AI、半導体、電動モーター、耐衝撃素材など、すべてを国内で内製化する体制が整いつつあり、これにより海外依存を回避しながら技術覇権の確立を狙っています。

また、軍事・インフラ・医療といった各分野にロボットを導入し、グローバルスタンダードを「中国発」に書き換える動きも明確です。

5. 日本の課題とチャンス

日本は高齢化社会への対応として介護ロボットの研究は進んでいますが、運動能力に特化したヒューマノイドロボット分野では中国や米国に遅れを取っている面もあります。

しかし、日本が持つ強み:

- 精密なモーター制御技術

- 軽量・高強度素材

- 現場運用ノウハウ(介護・工場)

これらを活かすことで、「安全性と倫理性に配慮した高性能人型ロボット」という分野で国際的な信頼を勝ち取る余地があります。

特許アイデア提案

発明タイトル:「転倒・衝撃検知に基づく人型ロボットの自動リカバリ制御システム」

【課題】

倒れたロボットが「状況に応じて」安全に立ち上がることは、スポーツや軍事、災害対応において極めて重要。

【構成】

- 姿勢センサーとIMU(慣性計測ユニット)により転倒をリアルタイム検出

- 着地点の環境(段差、斜面、水場など)をAIで識別

- 最適な立ち上がり動作を動的に生成し、過負荷がかからないよう制御

【応用分野】

- 家庭用介護ロボット

- 警備・軍事用ロボット

- 災害救助ロボット

- 宇宙・極地での探査ロボット

【特許性ポイント】

- 転倒後の「環境適応的復帰動作」の動的生成

- モジュール設計により軽量化と高耐久性を両立

- AI学習に基づいた“転倒パターン辞書”による高速判断

結論

人型ロボットの進化は、もはや「未来の夢」ではなく、現実の社会や安全保障に直接関わる存在へと変わっています。

私たちがこの技術にどう向き合い、どこに使い、どこに線引きをするか――その判断が、今後10年の世界の姿を決めるでしょう。

日本も、得意分野を活かし、単なる後追いではなく「人に寄り添うロボット技術」で世界に貢献する道を歩むべきです。

コメント