◆要約

「幸福の日」は、単なる記念日ではありません。私たちが「何を幸せと感じるのか」「どうすれば持続的な幸福が得られるのか」を問い直す貴重な機会です。この記事では、科学・心理学・テクノロジーの観点から幸福の定義を掘り下げ、現代人の課題とともに、新しい視点から“未来の幸福”をサポートする特許案まで提案します。

1. 「幸福の日」とは何か?

「幸福の日(International Day of Happiness)」は、国連が制定した3月20日の記念日です。この日は、経済成長だけではなく、人々の幸福を政策目標にすべきだという考えから生まれました。

世界中で「幸せとは何か」を再確認する日として、多くの国がイベントやキャンペーンを行っています。

2. 幸福の定義――幸せとは「主観」か「客観」か?

幸福には2つの側面があります:

- 主観的幸福(Subjective Well-being):自分が「幸せだ」と感じること。たとえば、美味しいご飯、家族との時間、趣味の時間など。

- 客観的幸福(Objective Well-being):収入や健康、人間関係など、外的な基準によって評価される幸福。

最近の研究では、主観的幸福の要因として、以下の3つが特に重要とされています:

- 自己決定感:自分で選んで生きているという感覚

- 人とのつながり:孤独でないこと

- 成長感:少しずつでも前に進んでいる実感

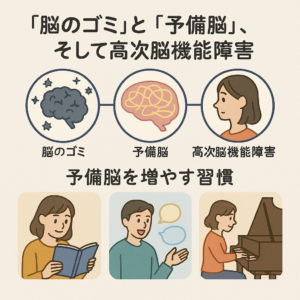

3. 科学と心理学が明かす幸福の「習慣」

ハーバード大学の「75年間の幸福研究」によれば、人を幸せにする最大の要因は良好な人間関係だといいます。

また、心理学者マーティン・セリグマンは、幸福を構成する5つの要素(PERMAモデル)を提唱しています:

- P:Positive Emotion(ポジティブな感情)

- E:Engagement(没頭)

- R:Relationships(良好な人間関係)

- M:Meaning(意味のある人生)

- A:Achievement(達成)

つまり、「今この瞬間を楽しみつつ、他人とつながり、自分の意味を見出す」ことが幸福の源泉になるのです。

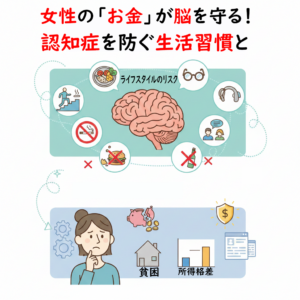

4. 幸福を阻む現代の課題とは?

一方で、現代人が直面している“幸福を遠ざける要因”もあります。

- SNSの比較文化:「あの人の方が幸せそう」と思い込み、自己否定に陥る

- 情報過多による不安:未来への漠然とした不安

- 孤独の拡大:都市化やオンライン化による孤独感の増大

- AIによる労働の変化:仕事のアイデンティティ喪失と不安

こうした要因により、“表面的な幸福”に頼りがちになり、本質的な充足感を得られないケースが増えています。

5. 新しい視点:「幸福の測定」と「幸福の処方」

近年では、ウェアラブルデバイスやAIを活用して「幸福の生理的指標(幸福バイオマーカー)」を計測する試みも始まっています。

たとえば:

- 心拍変動(HRV)

- 脳波(α波、β波など)

- セロトニンやオキシトシン濃度の推定

さらに、AIによる「幸福レコメンド」が将来的には可能になるかもしれません。たとえば以下のようなアプローチです:

- 今日の気分と体調に応じた行動提案

- 孤独感を察知し、友人との連絡を促す

- ポジティブな言葉を浴びせてくれるAIアバター

6. 特許アイデア:「AI幸福支援デバイスと方法」

発明の名称:

幸福状態をリアルタイムで評価・支援するAIシステム

技術的課題:

現代人が「自分が幸せかどうか分からない」状態に陥りやすい中で、客観的なデータと主観的な入力を組み合わせて、幸福感を支援する必要がある。

構成:

- 心拍、表情、声のトーン、日記アプリの文章などをセンサで収集

- AIが機械学習により、現在の「幸福スコア」を推定

- 最適な行動提案(たとえば「散歩に出る」「誰かに電話する」「瞑想を勧める」など)を提示

応用例:

- うつ予防アプリ

- 高齢者の見守りシステム

- 学生のメンタル支援ツール

- 職場でのストレスマネジメント支援

特許分類候補:

G06N(AI)、A61B(生体センサ)、G16H(医療情報処理)

7. まとめ:幸福は「意識して選ぶ」もの

私たちは、「幸せになりたい」と願いながらも、日常に流されてしまいがちです。「幸福の日」は、立ち止まって問い直すチャンスです。

- 幸せは比較するものではなく、自分の内側から見つけるもの

- 技術や社会が進んでも、人間関係や心の豊かさは不変の価値

- 未来のテクノロジーは、幸福を「見える化」し、支援する力を持っている

コメント