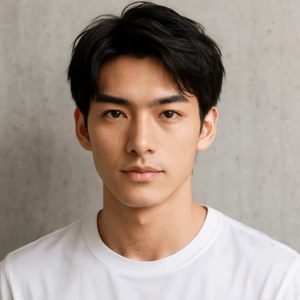

イケメンの男性

「イケメン」とは何か。この一見軽い問いには、実は人類の進化、文化的背景、そして私たちの脳の働きが複雑に絡み合っている。この記事では「なぜ男性はイケメンなのか?」という問いを、4つの視点から掘り下げていく。

【1】生物学的視点:イケメンは進化の産物か?

進化心理学によれば、私たちが「かっこいい」と感じる顔には、生物としての深い理由がある。

- 顔の左右対称性は、病気にかかりにくい健康な遺伝子のサインとされる。

- はっきりした顎のラインや眉骨の発達は、テストステロン(男性ホルモン)の象徴であり、強さや繁殖力を示す。

- 肌の透明感や目の輝きも、若さや免疫力の高さと関連付けられる。

つまり、「イケメン=健康で遺伝的に優れた個体」と脳が無意識に判断している可能性があるのだ。

【2】文化的視点:「イケメンの定義」は時代とともに変化する

江戸時代の浮世絵では、面長で細身の男性が色男とされた。昭和の映画スターはワイルドな雰囲気、平成のアイドルは中性的で整った顔立ちが人気となった。そして令和時代、K-POPの影響もあり「きれいめ男子」「肌ケア男子」など、ジェンダーレスな魅力が注目されている。

- 国によっても理想は異なる。西洋では筋肉質でワイルドな男性が「ハンサム」とされ、日本では清潔感と中性的な優しさが重視される傾向がある。

- **時代やメディアがつくり出す“理想の顔”**は、SNSや広告、映画などによってアップデートされ続けている。

つまり、イケメンは「生まれ持ったもの」ではなく、「社会が求める理想像」として形成されてきた存在でもあるのだ。

【3】心理的視点:「かっこよさ」は脳がつくり出す幻想

私たちの脳は、美しいものを見たときに快楽物質であるドーパミンを分泌する。これは芸術や景色、美しい人物にも当てはまる。

- ある研究では、魅力的な顔を見ると脳の報酬系(内側前頭前皮質や線条体)が活性化することがわかっている。

- つまり、「イケメンを見て心地よくなる」のは、単なる趣味嗜好ではなく、脳の生理的な反応なのだ。

さらに、「初対面の印象が良い」「話す前から信頼されやすい」といったハロー効果も、イケメンにとっての社会的アドバンテージを形成している。

【4】メディア視点:イケメンは物語の中で神格化される

メディアの中では、イケメンは常に「主役」や「ヒーロー」として描かれる。

- 漫画:黒髪でクールな無口キャラや、金髪で天真爛漫な王子様キャラ

- ドラマ:不器用だけど本気になると守ってくれる男性像

- 映画:最後には女性を助ける「救世主」

こうした“イケメンのテンプレート”が物語として大量に流通することで、現実でも「そういう人が魅力的に見える」ように、人々の無意識が誘導されているのだ。

【まとめ】イケメンとは、複合的に作られた“価値”である

「男性はなぜイケメンなのか?」という問いに対しては、単一の答えは存在しない。以下のように複数の要因が重なり合って、私たちは「イケメン」を感じている。

| 視点 | 説明 |

|---|---|

| 生物学 | 健康や繁殖力を示すシグナル |

| 文化 | 時代や社会によって形づくられた理想像 |

| 心理 | 快楽を感じさせる脳の反応 |

| メディア | 物語の中で強化された魅力像 |

📘 学びと新しい視点

- 「イケメン」は生まれつきの顔立ちだけでなく、文化・心理・メディアがつくり出した社会的構造物でもある。

- イケメンであることは単なる見た目の問題ではなく、健康・遺伝子・社会的信頼・演出された魅力が組み合わさった「情報の複合体」として機能している。

- AIや脳科学を用いることで、「なぜイケメンに魅かれるのか?」を定量的に解析する未来も近づいている。

🧠 特許案:AIによる「イケメン認知プロファイリング技術」

● 発明の名称:

視覚・音声・行動パターンを統合して“イケメン認知スコア”を自動生成するシステム

● 概要:

- カメラ映像+音声解析+視線計測+脳波センサー(またはスマートグラス)を使い、第三者が「この男性をどれだけイケメンと認識しているか」をリアルタイムでスコア化

- 利用者ごとに「イケメン認知傾向プロファイル」を作成

- マッチングアプリや広告モデル最適化などに応用可能

● 応用例:

- デジタルマーケティングにおける広告モデル選定

- AIコンシェルジュによる「タイプに合わせたプレゼンテーション」

- 映像編集における「視聴者が魅力的と感じる人物の配置最適化」

🔚 終わりに

イケメンとは、単なる“顔がいい”という意味ではない。進化、社会、脳、物語が交差して生まれた「情報のかたまり」である。その仕組みを知れば、自分自身の魅力の磨き方も見えてくるかもしれない。

コメント