■要約

現代人の脳は、初期のホモ・サピエンスに比べて10〜15%小型化している。この変化は、単なる退化ではなく、情報処理の効率化や社会的分業、外部記憶装置(文字やスマホなど)への依存により起きたとされている。そして今、テクノロジー・生態・社会の加速によって、さらに脳の役割・構造・進化の方向が大きく変わろうとしている。本記事では、未来の脳の5つの変化予測と、そこから導き出せる新たな特許アイデアについて解説する。

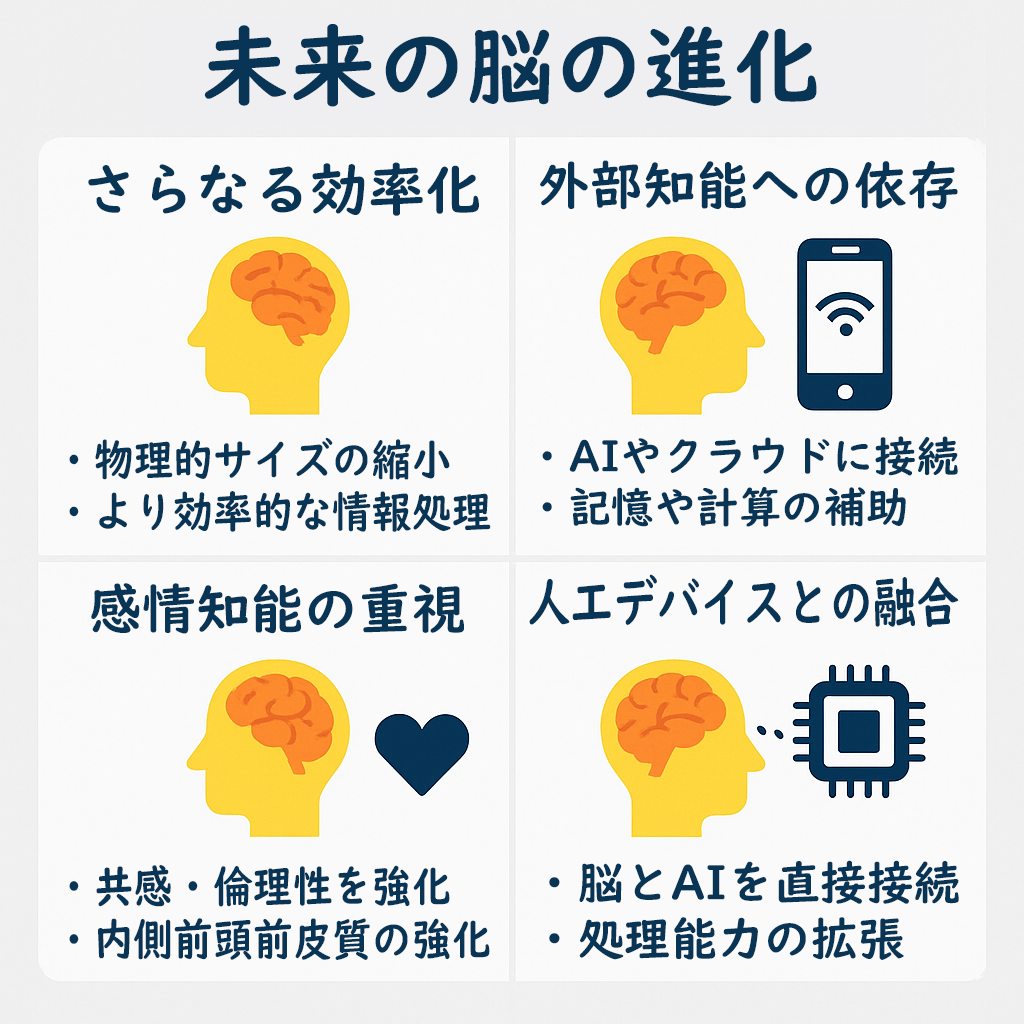

■1. 小型で賢い脳──進化とは「効率化」である

かつての脳は「大きいこと」が重要だった。狩猟採集生活では、生き延びるために環境・敵・食糧を全方位で把握し、記憶し、即座に判断する必要があった。ところが、農耕社会・分業社会が成立すると、「一人で全てを背負う脳」は不要になった。

現代ではさらに、AIやクラウドが知識・計算・記憶の外部化を可能にし、脳は「重さやサイズ」ではなく「効率性と連携能力」によって評価されるようになった。たとえば、スマートフォンを使うことで、数十万語の辞書情報や世界のニュースを即座に取得できる。こうした環境では、脳の中にすべてを詰め込む必要がない。

未来の脳は「小さくて賢い」がキーワードになるだろう(※パソコンやスマホと同じ)。

■2. 外部知能との連携──「考える」から「つなぐ」脳へ

NeuralinkやAIアシスタントの進化が示すように、今後は「脳そのもの」よりも「脳と外部デバイスの接続性」が重視される。かつてペンが「第二の手」だったように、AIは「第二の前頭前野」になる。

この接続により、人は情報を“記憶”するのではなく、“アクセス”する存在へと変わる。知識を所有するのではなく、検索・組み合わせ・再構築する能力こそが重要になる。脳は、巨大なストレージからネットワーク型ハブへと進化するのだ。

■3. 感情知能(EQ)の重要性──前頭前野の未来

テクノロジーが論理を担当する時代には、人間には「共感」や「倫理的判断」などの感情知能(EQ)が求められる。前頭前野のなかでも特に内側前頭前皮質(medial prefrontal cortex)は、他者との関係性や自己理解を担っており、今後さらに活性化していくだろう。

これは、人間の「感情」や「関係性」が、機械には模倣できない独自の知的価値として再評価されることを意味する。冷静な判断よりも「共感的判断」が必要になる社会が、すでに始まっている。

■4. 技術選択による“分岐進化”──人間は一つの種でなくなる?

テクノロジーにアクセスできるか否かで、人類は大きく二分化される可能性がある。

- AI・BCI・認知強化薬などに日常的にアクセスする「拡張型人間(Augmented Human)」

- テクノロジーから距離を置き、人間本来の脳機能に依存する「自然型人間(Natural Human)」

この分岐は、単なる生活スタイルの違いではなく、言語処理速度、意思決定能力、記憶の拡張性など、脳の使い方そのものに影響する。もはや「生物学的な進化」ではなく、「テクノロジーによる選択的進化」の時代に突入している。

■5. 思考の自由と危機──倫理的リスクの時代

テクノロジーが脳にアクセスできるようになると、「思考の盗聴」や「記憶の改ざん」というかつてはSFの話が現実になる。

- 企業や国家による思考の監視

- 広告による無意識の意図操作

- 意識のデータ化と、人格の複製による“デジタル幽霊”

こうした未来には倫理的・法的な新たな枠組みが不可欠になる。「どこまでが自分の脳で、どこからが外部デバイスか?」という境界線が消えることで、“自我の再定義”が迫られる。

■学びのまとめ

| テーマ | 学び |

|---|---|

| 脳の進化 | 小型化=退化ではなく、効率化による進化 |

| テクノロジー | 記憶や判断を“外部化”する社会 |

| 感情と知性 | EQ(感情知能)の価値が上昇 |

| 分岐進化 | 技術選択が人類を二極化させる |

| 倫理問題 | AI接続が“自我の境界”を揺るがす |

■特許アイデア:ブレイン・エッジ・モジュール(BEM)

発明名:BEM(Brain Edge Module)による選択的前頭前野拡張デバイス

【概要】

- 前頭前野の役割(創造・共感・意思決定)を補助するモジュール型デバイス。

- 着脱可能な「思考補助AIユニット」を頭部に装着し、状況に応じてモード切り替え。

- 感情判断支援、倫理フィルター、創造力強化、社会的理解モードなどを選択可能。

【応用例】

- 認知症の予防や改善

- 言語障害や共感障害の補助

- 複雑な意思決定(経営・政治)への補助知能

【特徴】

- 思考の“方向性”を補助するだけで、最終判断は使用者に委ねる。

- プライバシー確保のため、ローカルAI処理を採用。

- 自己学習機能による“脳の個性”との適応最適化。

■おわりに

人類の脳は、静かに、しかし確実に“新しいかたち”へと進化している。それは、骨の形やニューロンの数といった見かけの問題ではなく、「どのように使うか」というソフトウェア的進化である。テクノロジーと倫理のバランスをとりながら、人間が“脳を拡張する力”をどう扱っていくか。未来は、まさに私たちの“脳の選択”にかかっている。

コメント