はじめに

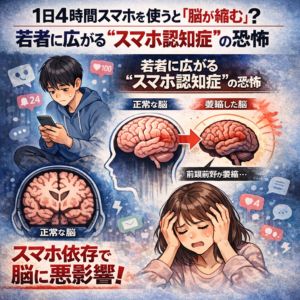

創造性とは何か? その問いは、多くの教育者や研究者、そして私たち一般人にとっても非常に大切なテーマです。とりわけ近年では、生成AIやデジタルツールの進化により、人間の創造性の価値が見直されつつあります。そしてこの「創造性」の鍵を握るのが、脳の中でも最も高度な働きを担う”前頭前野“です。

私は失語症の経験者であり、弁理士として多くの特許に携わってきました。その中で、自らの脳の働きや創造性について深く考えるようになりました。今回は、創造性と前頭前野、そしてノーベル賞に見る国際的な創造力の違いについて、わかりやすく掘り下げていきたいと思います。

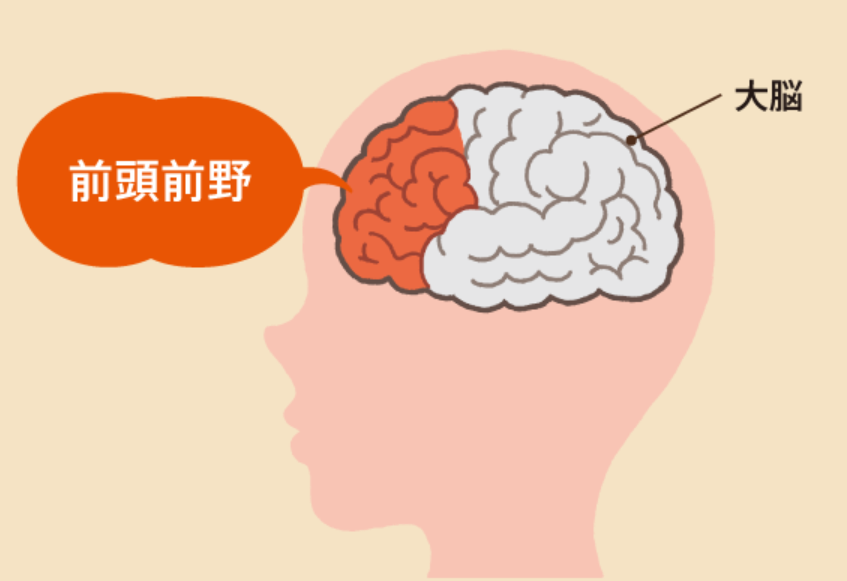

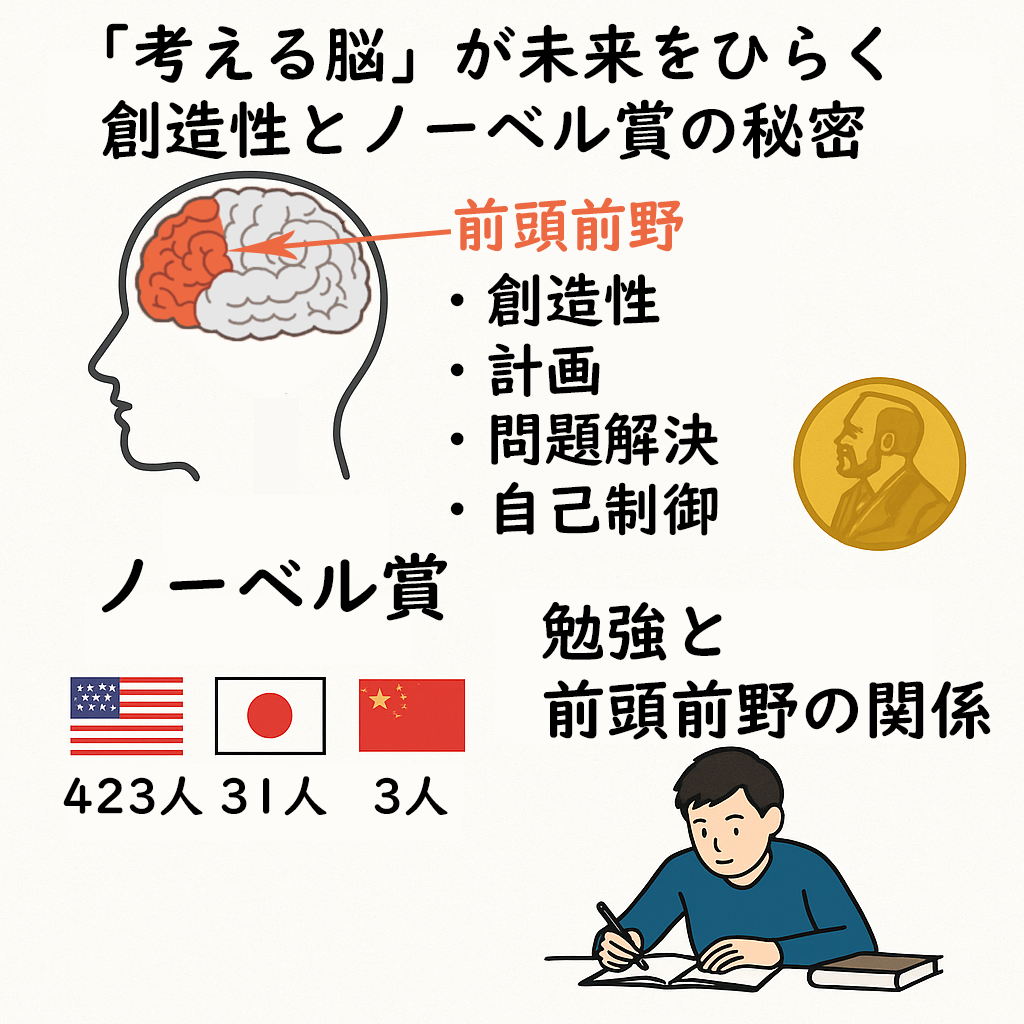

前頭前野とは何か?

人間の脳の中で、もっとも進化した部分が前頭前野(Prefrontal Cortex)です。おでこのすぐ裏にあり、次のような機能を担っています:

- 思考の計画

- 判断と意思決定

- 問題解決能力

- 創造的思考(アイディアを組み立てる)

- 自己制御(感情や衝動のコントロール)

- 社会性や倫理観の形成

特に注目したいのは、「過去の知識を使って未来の構想を練る」能力です。これはまさに、特許や研究開発、創造的な文章執筆など、知的生産活動の中心です。

創造性と前頭前野の関係

創造性は、単なる「ひらめき」や「突拍子もない発想」ではありません。むしろ、それは既存の知識を深く理解し、それをもとに再構成・再発見する力です。前頭前野はこの再構成を支える司令塔のような役割を果たしています。

認知科学者マーガレット・ボーデンは、創造性を次の3つに分類しています:

- 組み合わせ型創造性(既存の要素の新しい組み合わせ)

- 探索型創造性(既存ルールの中での新しい解)

- 変革型創造性(ルールそのものを変える)

これらはすべて、前頭前野が司る高次の認知処理がなければ実現できません。

ノーベル賞と創造性の国際比較

2024年時点での自然科学系ノーベル賞受賞者数は以下の通りです:

- アメリカ:約423名

- 日本:31名

- 中国:3〜4名(自然科学部門)

この数字は、単に国の経済力や人口の違いだけで説明できません。文化的・教育的な背景も大きく影響しています。

アメリカの特徴:

- 自由な発想を尊重

- 失敗を恐れない挑戦文化

- 多様性を前提とした教育と研究環境

日本や中国では、詰め込み教育や正解主義、同調圧力に加えて、言語の複雑さ(日本語や中国語の表記・文法の難しさ)などが、創造性の発揮を妨げている可能性があります。つまり、前頭前野が本来持つ「自由な組み立て」の力を発揮する機会が制限されやすいのです。

勉強と前頭前野──考えることが創造力を育てる

多くの人が「勉強=暗記」と思いがちですが、実は深く考えることこそが前頭前野を活性化させます。

たとえば:

- なぜこの答えになるのか?と問いを立てる

- 他の視点から見直す

- 学んだことを応用して新たなアイディアを出す

これらはすべて、前頭前野を鍛える行為です。暗記に頼るだけでは、側頭葉は使われても前頭前野はあまり刺激されません。

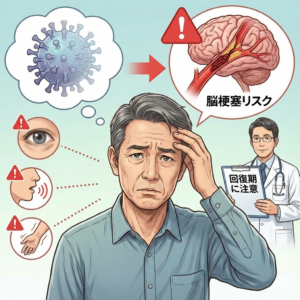

私の経験:障害を持っても前頭前野は生きている

私は2019年に脳梗塞を経験し、ウェルニッケ野にダメージを受けて失語症になりました。言葉を聞いても意味が理解できず、表現もうまくできない時期が続きました。

しかし、前頭前野は無事でした。そこに残された「思考力」と「構想力」によって、私は特許業務を再開できました。時間をかけて、障害者を支援するための発明を構想し、特許として形にしています。

これも、前頭前野の「創造的再構成能力」が生きている証拠だと感じています。

まとめ:日本人も創造的になれる

日本では、「自分は創造的ではない」と感じる人が非常に多いという調査結果があります。しかし、それは能力の問題ではなく、「創造性とは何か」を知らないだけかもしれません。

創造性とは、前頭前野を使って知識や経験を再構成し、新しい意味を与える力です。そしてこの力は、誰にでも備わっており、訓練によって強化できます。

ノーベル賞は一つの目安に過ぎませんが、それを支えているのは、日々の中での「問いを立てる力」「考える力」「失敗を恐れない環境」です。

今こそ、日本人の創造性を解き放つときです。前頭前野という脳の可能性を信じ、自分自身のアイディアに価値を見出していきましょう。

コメント