要点

「うつ病は心の風邪」とも言われますが、中高年のうつ病はそれだけでは済まない可能性が出てきました。

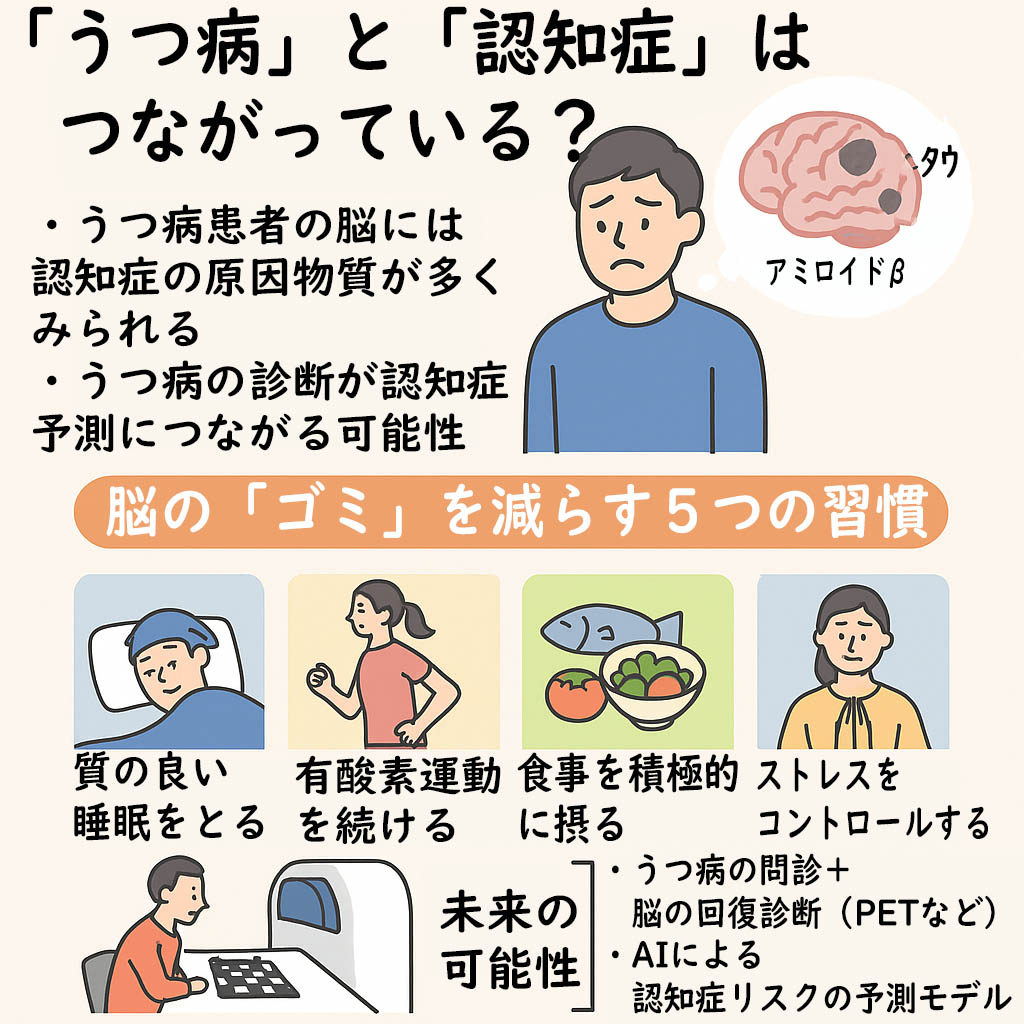

2025年6月に報じられた研究では、中高年のうつ病患者の脳内に、認知症の原因物質(タウやアミロイドβ)が多く蓄積していることが分かりました。これは、うつ病が「認知症の前兆」である可能性を示すものであり、将来的にはうつ病の検査が認知症の早期発見につながるかもしれません。

◆ うつ病と認知症を結ぶ「脳のゴミ」

脳の神経細胞が死んでしまう「認知症」。その代表例であるアルツハイマー型認知症の原因は、次の2つの物質が脳にたまることだと考えられています。

- アミロイドβ(ベータ):脳の神経の間にたまって神経伝達を妨げる

- タウタンパク質:神経細胞内に異常蓄積し、細胞死を引き起こす

これらは、いわば**脳の“ゴミ”**のようなもので、通常は睡眠中などに脳内のリンパ系が掃除してくれます。

しかし、今回の研究では、中高年でうつ病を抱える人の脳にこれらが多く見られたのです。

◆ なぜ「うつ病」で「ゴミ」が増えるのか?

可能性として、以下のような要因が考えられています。

- うつ病による睡眠の質の低下

→ 睡眠中の“ゴミ掃除”機能が落ちる - 慢性的なストレスによる炎症やホルモン異常

→ 脳細胞がダメージを受けやすくなる - うつによる活動性低下・社会的孤立

→ 脳が使われず、代謝が落ち、老廃物が蓄積しやすくなる

つまり、うつ病が「気分の問題」だけでなく、脳の生理的な機能低下に直結している可能性があるのです。

◆ 脳に“ゴミ”を溜めない5つの生活習慣

現時点では、これらの物質の蓄積を「完全に防ぐ薬」はありません。しかし、生活習慣を整えることが、溜まりにくくする最も有力な方法だとされています。

① 質の良い睡眠をとる

- 7時間以上のノンレム睡眠(深い睡眠)を確保

- 寝る前にスマホ・アルコール・カフェインを避ける

② 有酸素運動を続ける

- 週に3~4回、30分以上のウォーキング・ジョギングなど

- 血流が良くなり、脳のゴミも流れやすくなる

③ 脳に良い食事をとる

- 青魚やナッツ類(オメガ3脂肪酸)

- 緑黄色野菜やベリー(抗酸化物質)

- 食物繊維(腸内環境→脳にも良い影響)

④ 頭を積極的に使う

- 楽器、パズル、新しい趣味を始める

- 他人と会話し、コミュニケーションを楽しむ

⑤ ストレスをコントロールする

- 瞑想・マインドフルネス・日記・趣味

- ストレスホルモンを減らして脳を守る

◆ 新しい視点:「うつ病診断=認知症予防」の未来へ

今回の研究はまだ小規模ですが、もしこの関連性が確かになれば、うつ病の段階で認知症リスクを“可視化”できる社会が実現するかもしれません。

例えば、以下のような可能性があります。

- うつ病の問診+脳の画像診断(PETなど)による「認知症予備軍」の発見

- 高リスク群に対して生活指導や早期介入を行う予防医療

- AIによるうつ病+認知症リスクの予測モデル

【要約】

- 中高年のうつ病患者の脳には、認知症原因物質(アミロイドβ・タウ)が多く見られる

- うつ病の診断が将来の「認知症予測ツール」になる可能性がある

- 睡眠・運動・食事・脳トレ・ストレスケアの生活習慣が重要

- 医療AIや診断技術と連携した予防策に期待が高まる

【学び】

- 精神疾患とうつ病は「心の問題」にとどまらず、脳の構造的・生理的な変化を伴うことがある

- うつ病と認知症の関係は、メンタルケアと認知症予防をつなぐ架け橋になり得る

- 健康的な生活習慣の重要性が、改めて科学的に裏付けられつつある

【特許アイデア】

発明名称:

「うつ病診断時における認知症リスク予測AIシステム」

概要:

うつ病患者の診断データ(心理スコア、睡眠パターン、血液マーカー、PET画像など)をAIが解析し、アミロイドβ・タウ蓄積の予測スコアを出力する。

特徴:

- ディープラーニングを用いて認知症発症の確率を予測

- スコアに応じて生活改善アドバイス(睡眠、運動、食事など)をカスタマイズ表示

- 医療機関や家庭で使える簡易UI(スマホ、タブレット対応)

応用例:

- 精神科・心療内科での予防型医療モデル

- 高齢者施設や自治体の健康診断サービスへの導入

- 保険会社の健康リスク分析ツール

【まとめ】

「うつ病」と「認知症」は、これまで別の病気として考えられてきました。しかし、今回の研究をきっかけに、それらが「脳のゴミ=アミロイドβ・タウ」を介して密接に関係している可能性が明らかになりつつあります。

重要なのは、「薬」よりも「習慣」です。

毎日の睡眠、運動、食事、対話、そして心のケアが、未来の脳を守る鍵になるのです。

この分野は、医学とAIと予防習慣が融合する、次世代の認知症対策の入り口になるかもしれません。

コメント