1689年5月16日(旧暦元禄2年3月27日)、松尾芭蕉が「奥の細道」の旅へ旅立ったことにちなんで制定されました。江戸時代の俳人・松尾芭蕉は、『奥の細道』において、わずか5か月ほどで東北から北陸、美濃までを旅し、数々の名句を残した。これは単なる旅の記録ではなく、彼の芸術的精神と哲学が織り込まれた、日本文学史上の金字塔である。

本稿では、この『奥の細道』を、脳の働き=神経科学の視点から読み解くという試みを通じて、芭蕉の創作の裏にある「脳の活動」を明らかにしてみたい。単なる文学論や歴史論ではない、まさに脳と芸術の交差点に立った視座である。

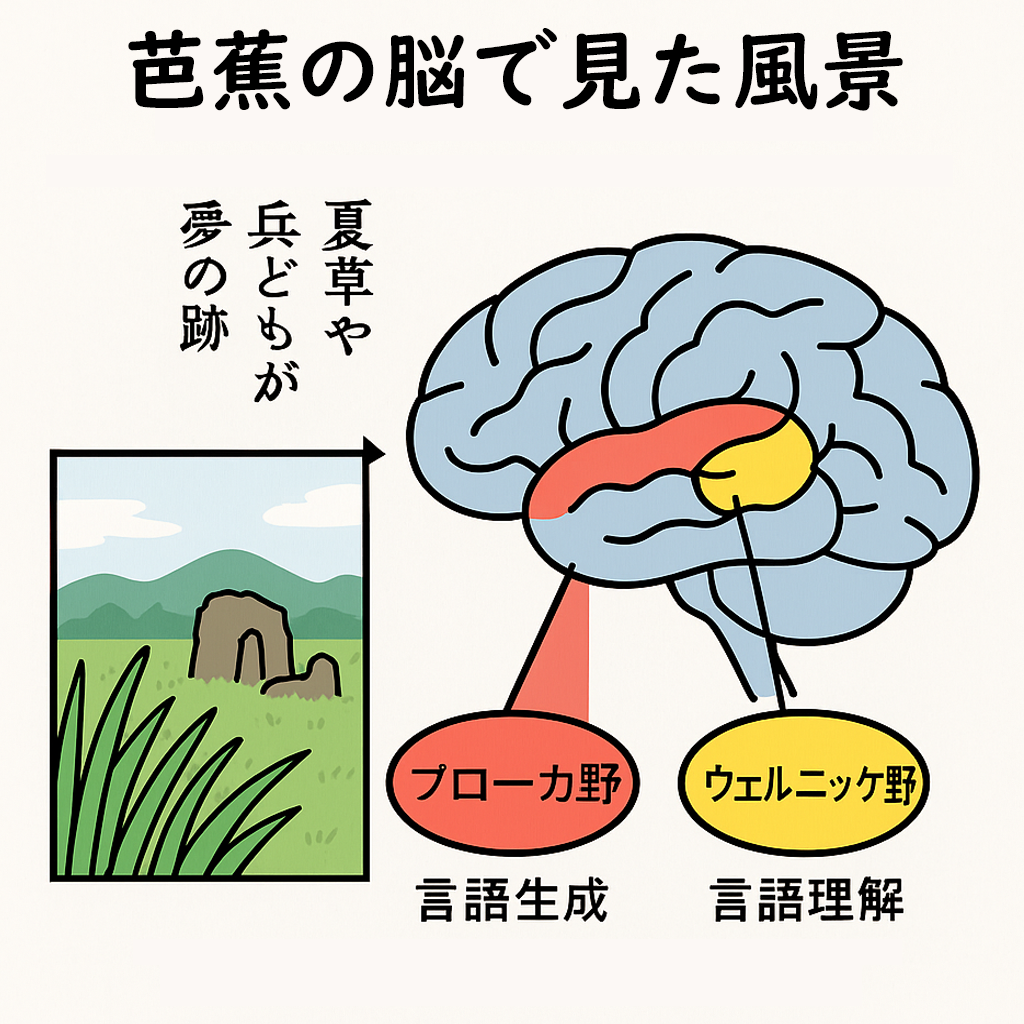

言語の芸術:ブローカ野とウェルニッケ野の連携

芭蕉の俳句は、簡潔ながら深い余韻を残す。例えば「夏草や 兵どもが 夢の跡」。この句には、視覚情報、歴史的知識、感情、そして言語的表現が高度に凝縮されている。

言葉を組み立てる際に重要な役割を果たすのが、前頭葉にあるブローカ野(言語生成)と、側頭葉にあるウェルニッケ野(言語理解)である。芭蕉は、旅のなかで得た感覚や印象を瞬時に言語化して俳句に落とし込むという、高度な処理を行っていた。それは、まさに言語野の精緻な連携の賜物である。

目で見た風景を句に変える:視覚野の役割

『奥の細道』に登場する句の多くは、風景を描写している。たとえば、

閑さや 岩にしみ入る 蝉の声

この句は、視覚的な描写と聴覚的な静寂の対比によって、読者に圧倒的な臨場感を与える。このような表現は、後頭葉にある視覚野が、見た風景を処理し、心象として変換することによって可能になる。

芭蕉はただ風景を「見る」のではなく、「捉え」、そして「感じ」、その後に「言葉にする」。この一連の過程には、視覚情報を取り込むだけでなく、感情や記憶との接続も必要となる。

感じた心を形にする:扁桃体と海馬

芭蕉の句の中には、強い感情が込められているものが多い。感情を脳内で処理する主な領域は、扁桃体(情動)と海馬(記憶)である。

旅の途中で見た、朽ち果てた城跡や戦場の跡、あるいは名もなき庵に宿るときの寂しさや安心感。これらは、芭蕉の中で情動として湧き上がり、それが記憶や過去の教養と結びついて俳句として表出された。

つまり芭蕉の句は、情動のアウトプットであり、それが言語芸術として昇華されたものなのである。

思索と構成の力:前頭前野の働き

旅先で句を詠むことは、単なる「即興」ではない。どの言葉を使うか、どの順で構成するか、背景となる文化や思想をどう込めるか、といった高度な判断や構成力が求められる。

この時に活躍するのが、前頭前野だ。ここは人間の創造性、自己制御、論理的思考などを担う最も高度な領域であり、まさに芭蕉の「俳諧理念」や「不易流行」の思想が生まれる場所である。

彼の句の多くが、自然との一体感や時間の流れを感じさせる理由は、前頭前野の力を通じて、短い言葉に永遠性を込めるという思索の成果といえる。

空間を捉える脳の力:頭頂葉の貢献

芭蕉の旅は、現代のように地図アプリもナビゲーションもない時代のものである。彼は、地形・方向・距離などを自分の感覚と記憶だけで把握し、行動していた。

このとき使われていたのが、**頭頂葉(特に上頭頂小葉)**である。これは空間認知や身体の位置把握を司る領域で、芭蕉が「どの道を選ぶか」「どの景色がどの位置にあるか」を感じ取るために重要だった。

また、「山を越え、川を渡り、寺に泊まる」といった空間の構造を把握し、俳句として表現する際にも頭頂葉が重要な役割を果たしていたと考えられる。

脳全体を使う文学──「全脳的創作」の典型としての芭蕉

こうして見ると、『奥の細道』という作品は、視覚・聴覚・言語・記憶・感情・思考・空間認識という、脳のあらゆる機能が統合されて生まれた「全脳的」な表現である。

芭蕉が残した句の背後には、脳内で多層的な情報が処理され、融合され、芸術として結実するプロセスがあった。そのことに気づくと、『奥の細道』の一文一文の奥行きが、さらに深く感じられるだろう。

新しい視点:脳リハビリや創作活動への応用

このような視点は、単なる芭蕉論にとどまらない。たとえば失語症や高次脳機能障害の方々が、「旅」や「自然」や「言葉」を使って脳を刺激する回復プログラムを考案するヒントにもなる。

- 美しい風景を見る(視覚野の活性)

- 感情を感じる(扁桃体・海馬)

- 詩や短文を綴る(ブローカ野・前頭前野)

- 地図を見て想像する(頭頂葉)

これらを組み合わせることで、脳を全体的に活性化する「文芸的リハビリテーション」が可能になるのではないか。

結びにかえて

松尾芭蕉は、「風雅の誠」を追い求めながら、自然の中に身を置き、言葉を刻んだ。その営みは、脳の働きを最大限に使った表現であったといえる。

私たちが『奥の細道』を読むとき、その奥に流れる「脳の旅」にも思いを馳せることで、まったく新しい読み方と感動が生まれるのではないだろうか。

コメント