はじめに

脳卒中は、突然私たちの生活を一変させます。

倒れた瞬間から、歩く・話す・手を動かすといった当たり前だった行動が、思うようにできなくなることがあります。

私も脳卒中を経験し、その後遺症として高次脳機能障害が残りました。発作が起きると、左右の手が動かなくなったり、言葉が出てこなくなったりします。こうした症状は、日常生活のあらゆる場面に影響します。

そんな中、今日は 春日部 脳knowカフェ(公式ブログ)に参加しました。そこで、興味深い治療の現場を体験することができました。それが 「鍼(はり)」と低周波治療を組み合わせたアプローチ です。

鍼灸師 × 理学療法士の連携

施術を行ってくださったのは、理学療法士であり鍼灸師でもある 西條 攻(さいじょう こう)先生(ホームページ)。

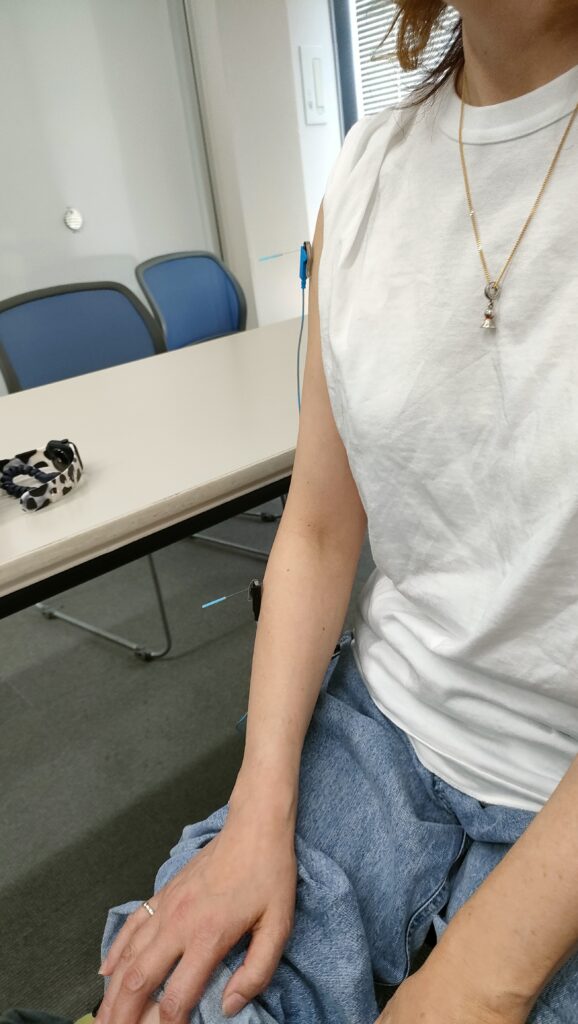

ある女性の障害当事者に対し、右の上腕と前腕にそれぞれ1本ずつ、さらに右のふくらはぎ(下腿)と足首にも1本ずつ、計4本の鍼を打ちました。

「鍼治療」というと痛そうな印象を持つ方も多いですが、今回の施術は非常に細い鍼を使用しており、患者さんはほとんど痛みを感じていませんでした。

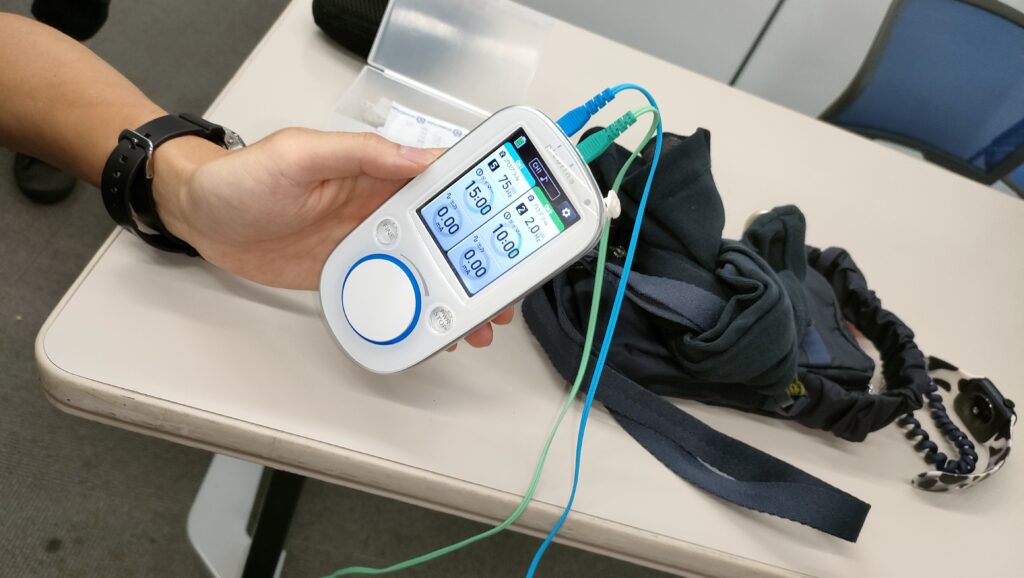

ピコリナ鍼電極低周波治療器とは?

今回使用された機器は「picorina(ピコリナ)鍼電極低周波治療器」です。

鍼を通して微弱な電流を流し、筋肉や神経を刺激することで、血流促進や筋肉の活性化、神経回路の再活性化を狙います。

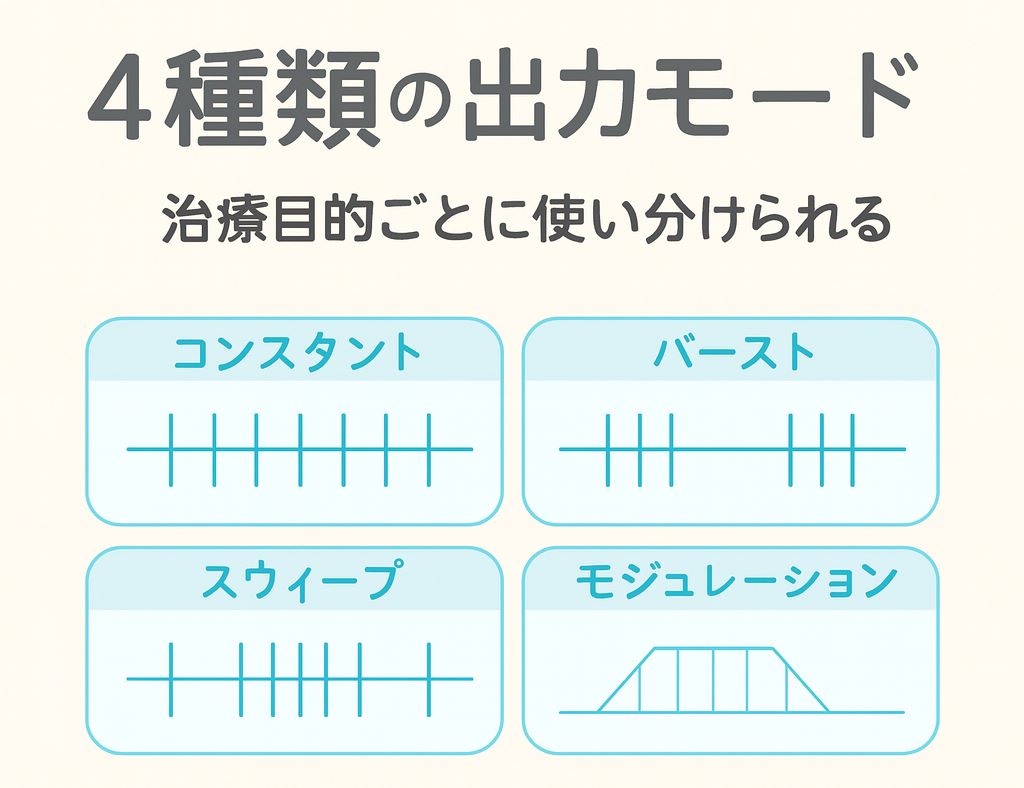

この機器には4種類の出力モードがあります。

- コンスタント:一定のリズムで刺激を与える

- バースト:短時間に集中して刺激を与え、休止をはさむ

- スウィープ:刺激間隔を変えて、幅広い周波数帯を刺激する

- モジュレーション:刺激の強さをゆるやかに変化させる

今回は、この中のいくつかを組み合わせて施術が行われました。

その場で変化が見える

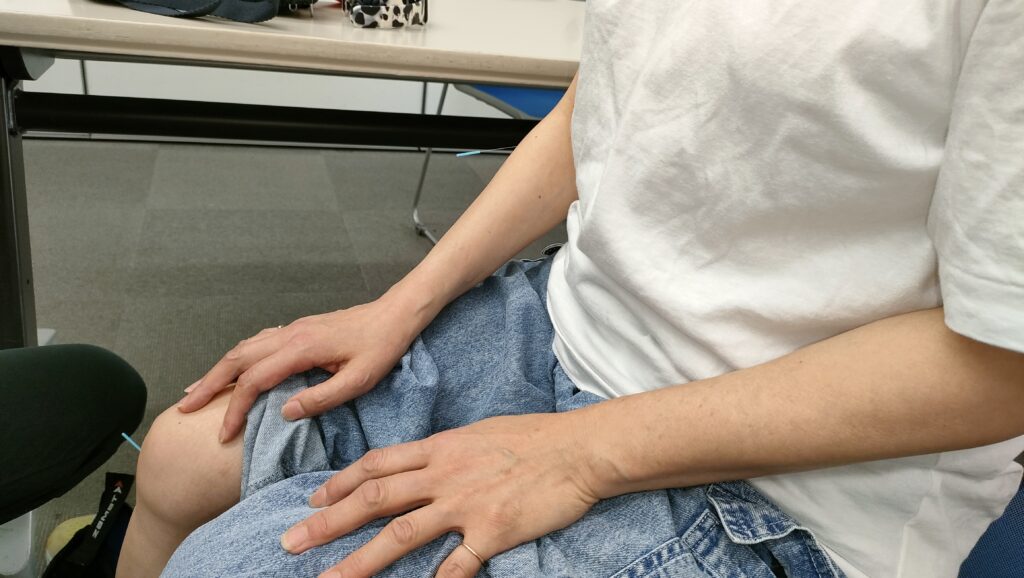

施術前は右腕や右脚の動きがぎこちなく、力も入りにくかったそうです。

しかし、治療後には動きがスムーズになり、特に膝や腕の屈伸がしやすくなっていました。

これは即効性があった一例であり、すべての人に同じ結果が出るわけではありませんが、「動かせる」という感覚の回復はリハビリ意欲を高める大きなきっかけになります。

鍼 × 低周波治療の3つの効果

- 血流促進と筋肉の活性化

鍼や低周波刺激は、筋肉や神経をやさしく刺激して血流を良くし、筋肉のこわばりをほぐします。結果として、動かしやすさが向上します。 - 神経回路の再活性化

脳卒中で弱った神経回路は、繰り返しの刺激で再び働く可能性があります。鍼と電気刺激の組み合わせは、その“目覚め”を助けることがあります。 - リハビリ効果の底上げ

治療で筋肉が動きやすい状態になったあとに理学療法を行うことで、運動の効果が高まりやすくなります。これはウォームアップ効果に近いものです。

併用で広がる可能性

この治療は、単独でも効果がありますが、リハビリや理学療法と組み合わせることでさらに相乗効果が期待できます。

ただし、次の点には注意が必要です。

- 効果には個人差がある

- 医師や理学療法士と相談して実施することが重要

- 体調が悪いときや感染症がある場合は避けるべき

技術がもたらす未来

鍼治療と電気刺激を組み合わせた機器は複数ありますが、出力モードを症状に合わせて自動で最適化できる機器はまだ多くありません。

将来的には、AIが患者の反応を解析し、刺激パターンをリアルタイムで調整する技術や、動作センサーと連動して必要な部位だけに電気刺激を与える技術の発展が期待されます。

おわりに

脳卒中後のリハビリは長い道のりです。

ですが、鍼と低周波治療のように、新しいアプローチを取り入れることで、機能回復の可能性は広がります。

「もう動かない」と諦めていた部分が、少しでも動くようになる―その瞬間が、患者本人だけでなく周囲の人にも希望を与えます。

そして、その希望こそが、回復の最大の原動力です。

【特許アイデア】

発明の名称

脳卒中後リハビリ支援用鍼電極低周波治療システム

概要

鍼を通じて微弱電流を流す低周波治療器において、

- 出力モード(コンスタント/バースト/スウィープ/モジュレーション)を症状別に自動選択

- 筋電計や動作センサーで患者の運動反応をリアルタイム解析

- 効果が高まるよう刺激パターンをAIが最適化

これにより、患者ごとに最適化された刺激を安全かつ効率的に提供し、機能回復を促進する。

特徴

- 鍼と低周波治療の併用

- 症状別・部位別の自動モード選択

- 運動データに基づく刺激強度・リズムのリアルタイム調整

- 治療履歴と改善度を記録し、リハビリ計画に反映

応用分野

- 脳卒中後の麻痺改善

- 高次脳機能障害による運動制限

- その他の神経疾患リハビリ支援

コメント