example– Author –

-

米国ワクチン方針の最新アップデートと、日本のいま

速報:米国・ACIPの決定(2025年9月19日) 米CDCの予防接種助言委員会(ACIP)は、新型コロナワクチンを**「個人の判断(医療者と相談のうえ)」で決める方針を採択しました。従来の「広く一律に推奨」から大きく舵を切った形です。年齢や基礎疾患など個々... -

リスの英語「Squirrel」の発音は?

英語を学んでいると、どうしても「うまく言えない単語」に出会います。その代表例のひとつが「squirrel(リス)」です。 実はこの単語、健常者でも発音が難しいとされており、複雑な子音の並びが舌を悩ませます。一般的には /ˈskwɝːrəl/ と発音... -

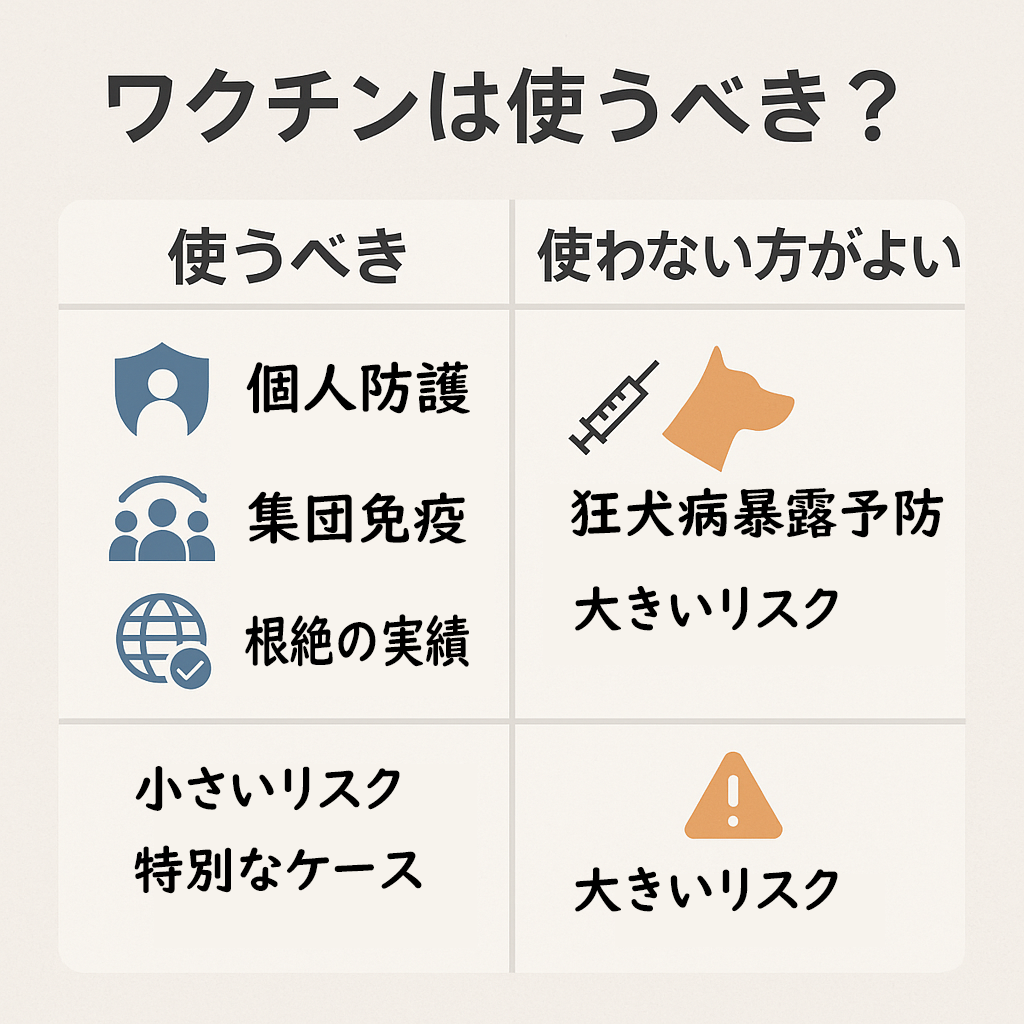

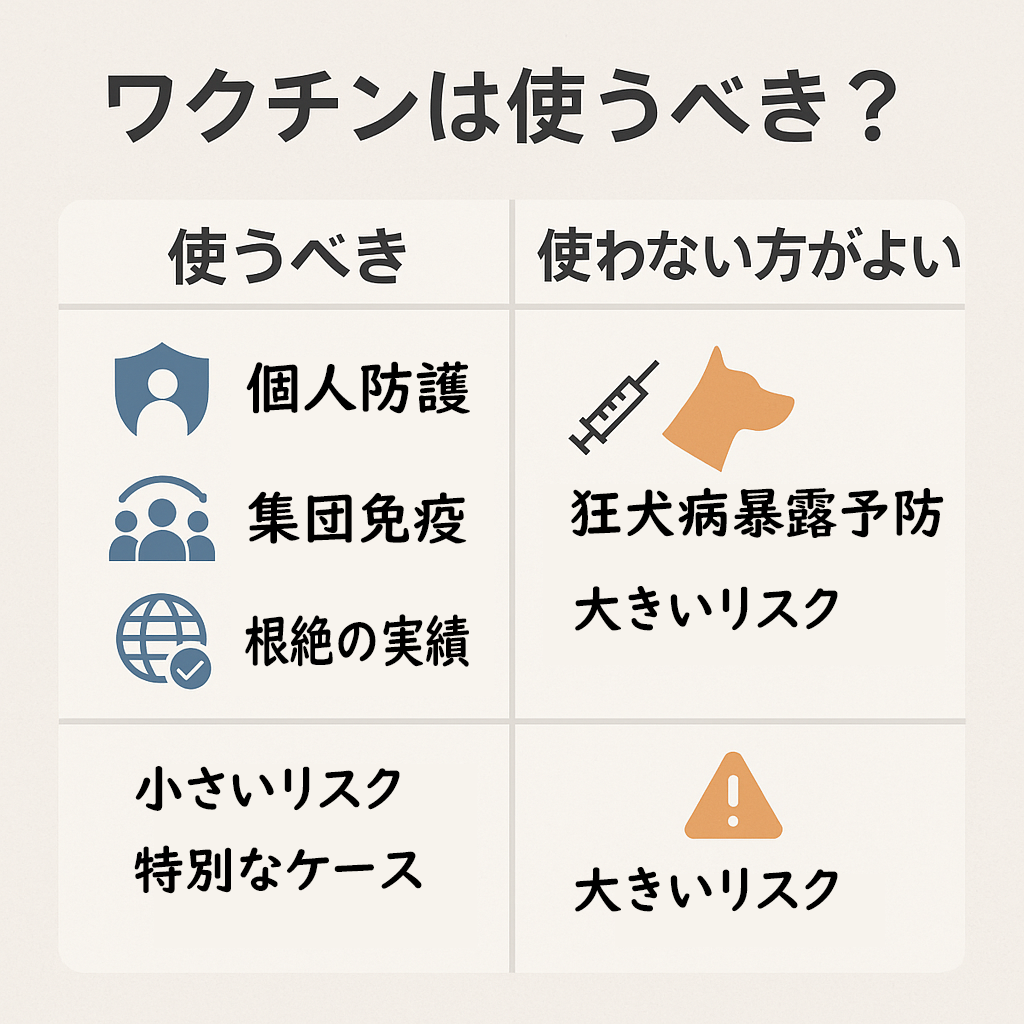

ワクチンは「使うべき」~専門家の警告が意味するもの~

かつては世界を恐怖に陥れた感染症の数々。ポリオ、麻疹、ジフテリア、百日咳…。これらの病気がまたアメリカで流行する可能性がある──。こんな警告が、トランプ大統領によって解任されたばかりのアメリカ疾病対策センター(CDC)の前所長から発せられまし... -

ワクチンのメリットとリスクは?

—「こわい」だけで決めず、科学的で考えるためのガイド— 1) そもそも、ワクチンって何? ワクチンは「本物の病気にかからずに、体に“予行練習”をさせる道具」です。体は、敵(ウイルスなど)の“目印”を覚え、次に入ってきたときにすぐ戦えるようになります... -

大正天皇は高次脳機能障害(失語症)

史料(侍医の拝診書・御容態書、日記、『大正天皇実録』など)を読み直すと、言語障害が最初に目立ち、その後に認知・運動障害が広がった経過が確認できる。J-STAGE このパターンは原発性進行性失語症(PPA)、とくに非流暢/失文法型で説明できる可能性が... -

聞き取り困難とは?

はじめに私は**失語症(ウェルニッケ型)があり、口頭でのコミュニケーションが苦手です。さらにAPD(聴覚情報処理障害)**の特徴にも当てはまると感じています。この記事は、同じような「聞こえるのに、ことばが入ってこない」困りごとを持つ方へ向けて、... -

保護中: 9月11日

この記事はパスワードで保護されています -

「150歳まで生きられる?」臓器移植と長寿のリアル──“ピンピンコロリ”の視点で考える

「臓器移植を重ねれば150歳?」という話題がニュースになったけれど、専門家は臓器移植=長寿の特効薬ではないと見る。 ReutersNational Geographic 長寿の本流は老化そのものを遅らせる・整える研究(遺伝子、再プログラミング、薬)+生活習慣。 BUCKMcK... -

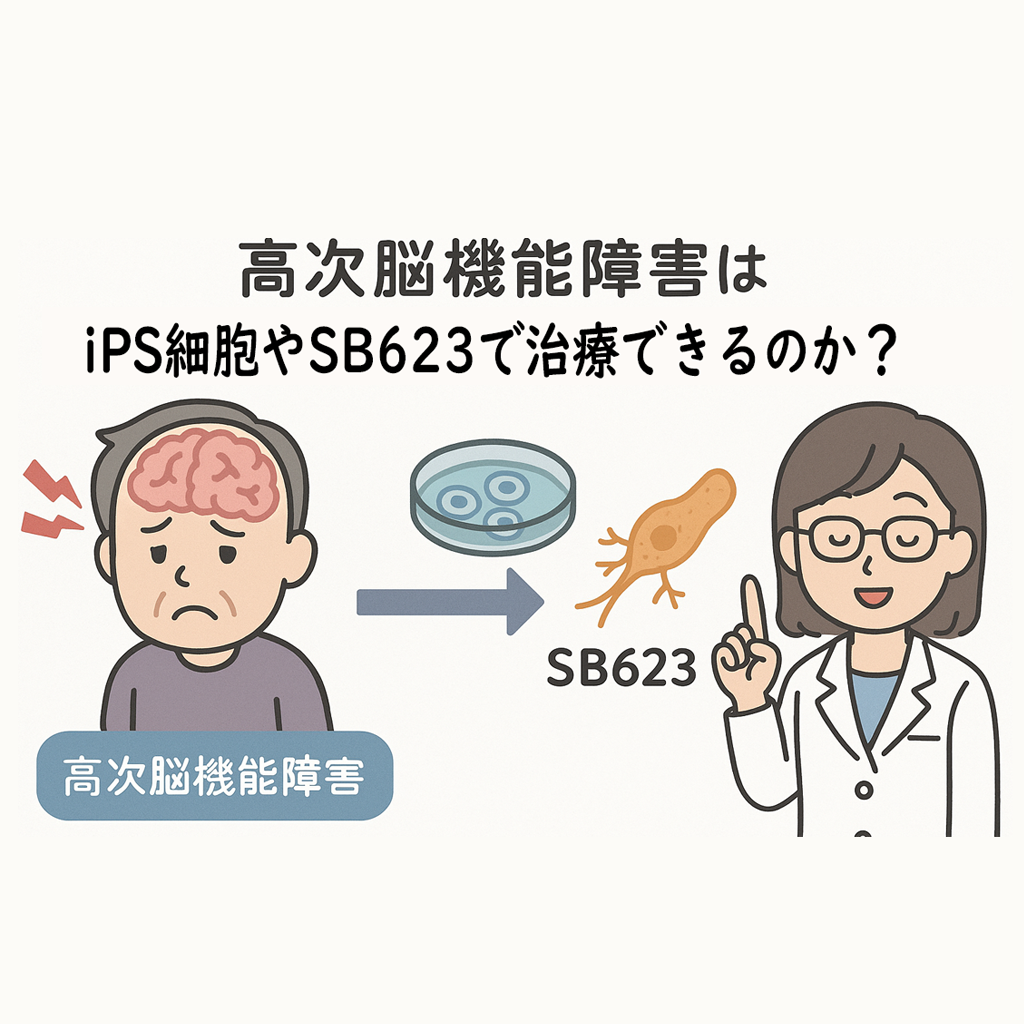

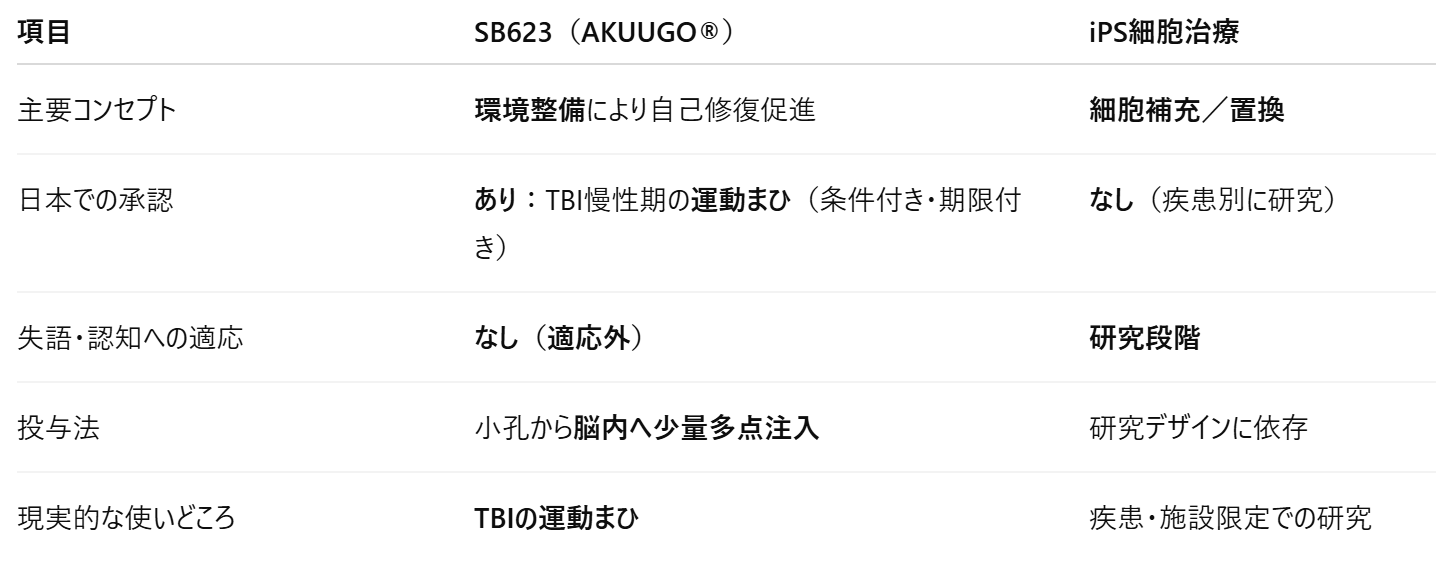

高次脳機能障害はiPS細胞やSB623で治療できるのか?

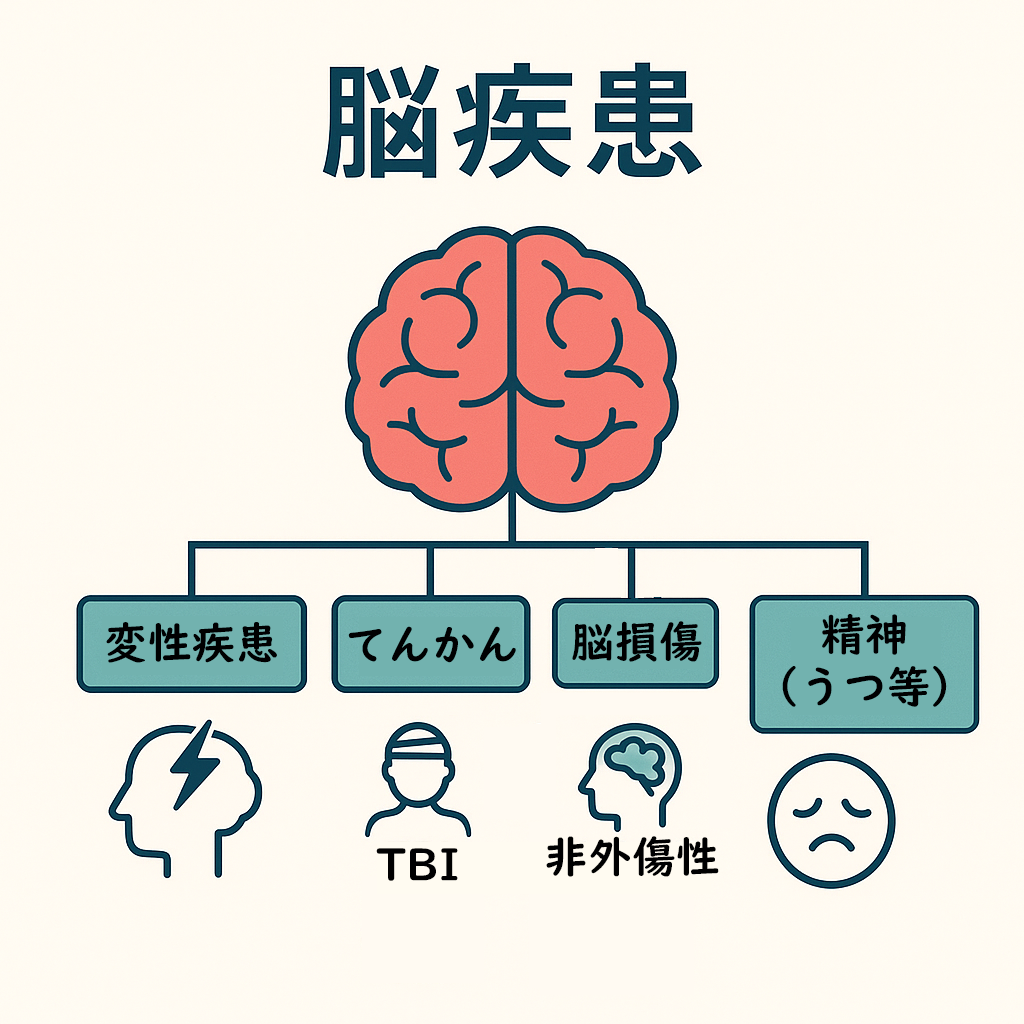

要旨 本稿は、失語を含む高次脳機能障害(言語・記憶・注意など)に対する iPS細胞治療とSB623(国内名:AKUUGO®/vandefitemcel)の臨床的位置づけを概説する。結論とて、両者とも本目的に対する標準治療ではない。SB623は日本で外傷性脳損傷(TBI)... -

健常脳と損傷脳の比較から見える治療の可能性

はじめに このノートでは、図1=健常な脳の模式図、図2=神経細胞とグリア細胞の役割、図3・図4=脳損傷後に起こる変化、図5=iPS細胞治療とSB623治療の比較を使って、脳が傷ついたとき何が起きるのか、そして回復のために何を目指すのかを、わかりや... -

筋トレと脳梗塞の体験記

週1回の筋トレ習慣から、2019年11月の脳梗塞発症、そして脳の中で何が起きていたのかを、できるだけ分かりやすくまとめました。どなたかの参考になれば幸いです。 プロフィールと記録(発症前) 身長:168cm 体重:67〜69kg(安定) ベンチプレス:100kg ... -

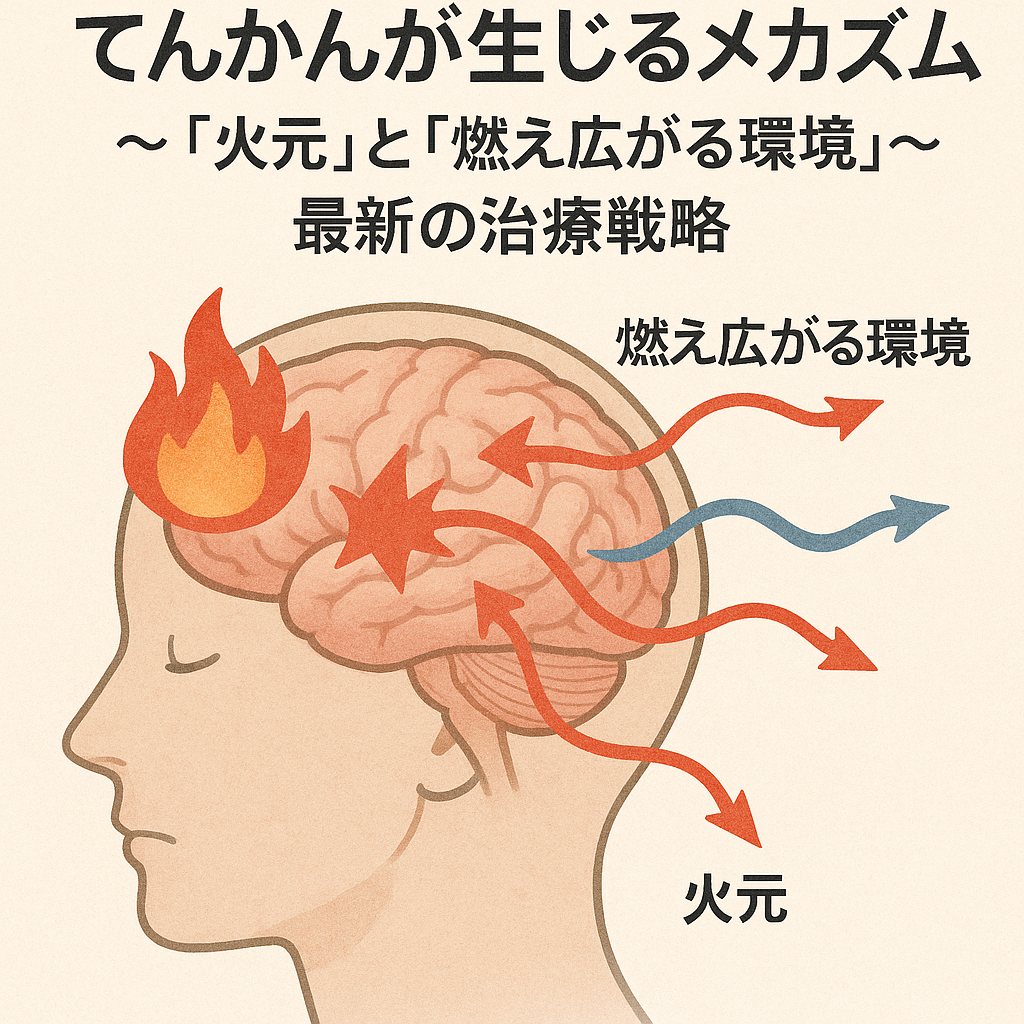

脳損傷後のてんかんが生じるメカニズム(3)

~「火元」と「燃え広がる環境」~ 最新の治療戦略とは 脳梗塞や頭部外傷などの脳損傷から時間が経ち、一見落ち着いたように見えても、その後に発症する「脳卒中後てんかん」は、患者さんとご家族を大きく悩ませる問題です。このシリーズの第1、第2回で解... -

脳損傷後のiPS細胞治療への期待(2)

~「壊れたハードウェア」と「悪化した環境」への二重のアプローチ~ 前回の記事(※)では、脳梗塞や脳出血後の脳内で何が起きるのか、「第一段階:神経回路の物理的破壊」と「第二段階:グリア細胞による環境悪化」という2段階のプロセスをご説明しました... -

脳損傷後の高次脳機能障害が生じるメカニズム(1)

脳梗塞・頭部外傷・脳出血などの脳損傷を発症すると、脳内では「神経回路の物理的破壊」とそれに続く「グリア細胞による環境変化」という2段階のプロセスが起こります。この過程が、注意障害や記憶障害などの「高次脳機能障害」の発現につながります。 脳... -

朝の最高血圧130に ― 新ガイドラインが示す健康の分岐点

はじめに 日本には約4,300万人もの高血圧患者がいます。これはまさに「国民病」といえる状況ですが、実際に治療を受けて血圧を適切にコントロールできている人は全体の4分の1程度にとどまります。そんな中、日本高血圧学会が新たに示した指標が注目を集め... -

iPS細胞がもたらす高次脳機能障害治療の未来

はじめに 私たちの脳は、思考・記憶・言語・感情などの高次脳機能を担っています。図1の上段(健常)では、耳や目などの入力から、口や手などの出力へと情報が滑らかに流れます。一方、図1の下段(高次脳機能障害)では、脳内ネットワークの一部が損傷し、... -

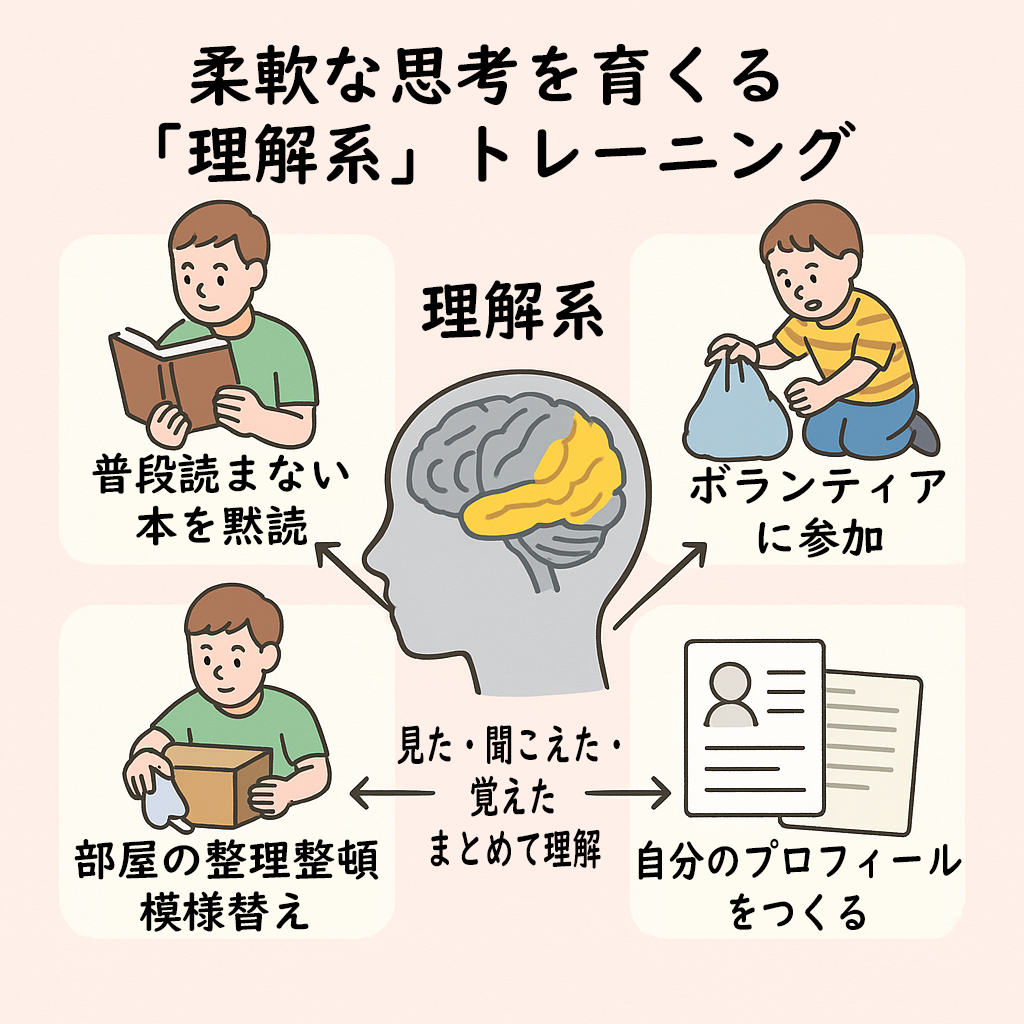

柔軟な思考を育てる『理解系』トレーニング

はじめに テスト勉強や部活、人間関係…毎日いろいろありますよね。そんなときに役立つのが**「柔軟な思考」です。柔軟な思考とは、1つの見方にこだわらず、いろいろな角度から考えられる力のこと。この力を支えるのが「理解系(りかいけい)」の脳のはたら... -

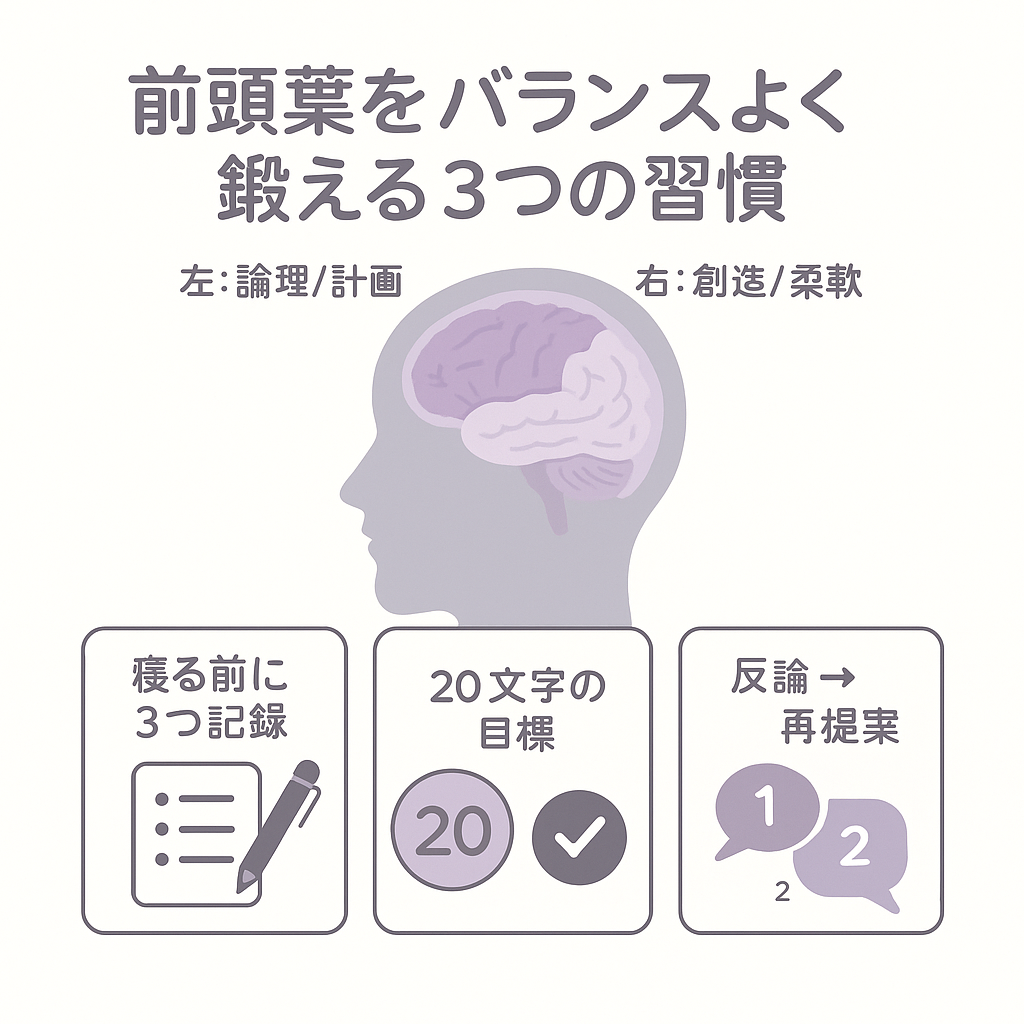

前頭葉をバランスよく鍛える3つの習慣|論理と直感を高める簡単脳トレ

前頭葉とは? みなさんは「前頭葉」をご存知ですか?これはおでこの後ろあたりにある脳の部位で、思考や創造性、感情の制御など、私たちの高度な知性を司る最重要エリアです。 この前頭葉は左右で役割が異なります。 左脳:論理的思考、計画の立案 右脳:... -

足腰のツボをマッサージすると脳が活性化!?

足腰のツボを刺激すると血行が良くなり、それが脳の活性化につながる――。この考え方には、いくつかの科学的な根拠や研究報告があります。 1. 血行促進と脳への影響 足裏と脳の関係足裏は「第二の心臓」と呼ばれ、全身の血行を支える重要な役割を担っていま... -

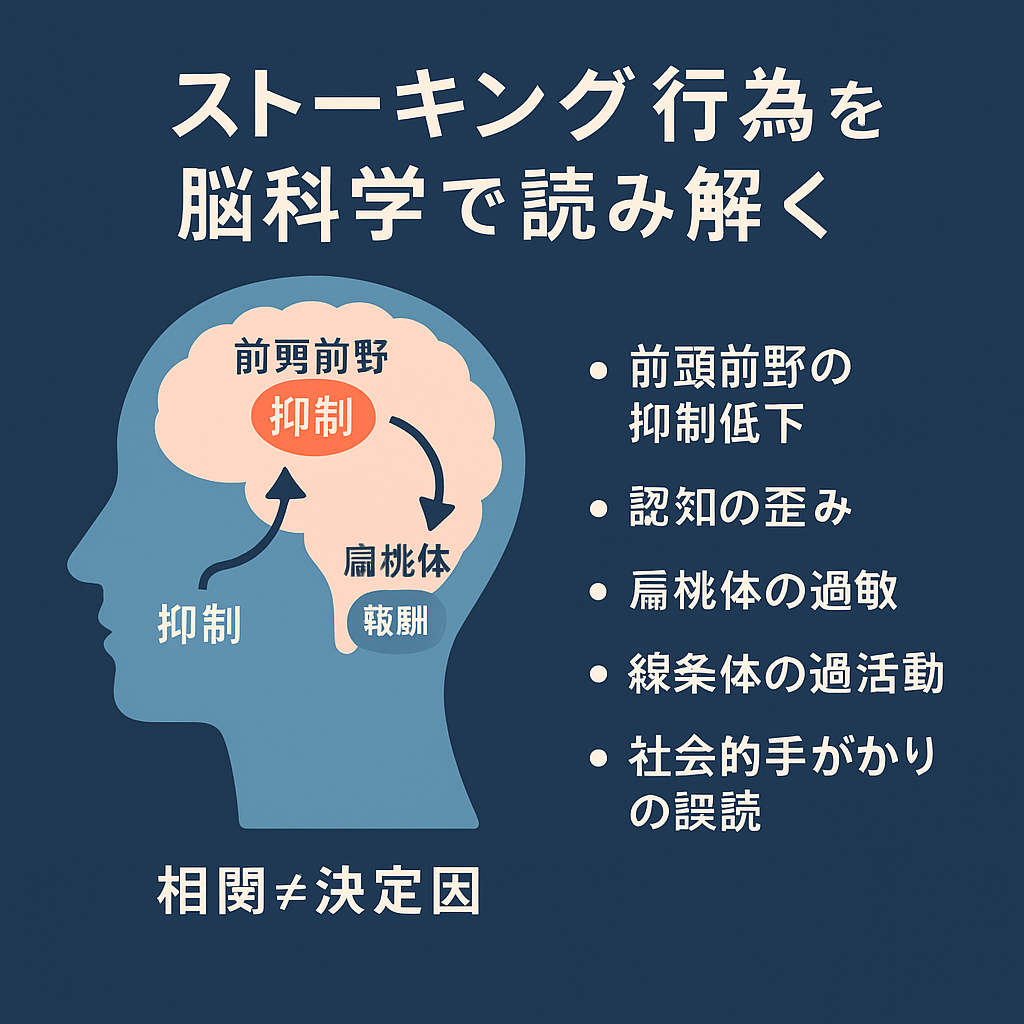

ストーキング行為を脳科学で読み解く、そして終わらせるために

はじめに:単なる「執着」ではない問題 ストーキングは、愛情の裏返しやしつこい求愛ではなく、重大な犯罪行為です。今回は、この複雑な問題を(1)脳科学の観点から理解し、(2)実際にどのように終わらせることができるのか、加害者と被害者の両方の視... -

高次脳機能障害とは ― 見えにくい障がいの実際

高次脳機能障害とは、脳の病気やけがが原因となって、記憶・言語・注意・行動のコントロールなどに問題が出てくる障がいのことです。たとえば、アルツハイマー病が原因の場合には、記憶障害や社会的行動の障害が現れることがあります。 私自身の体験 私は...