■ 要約

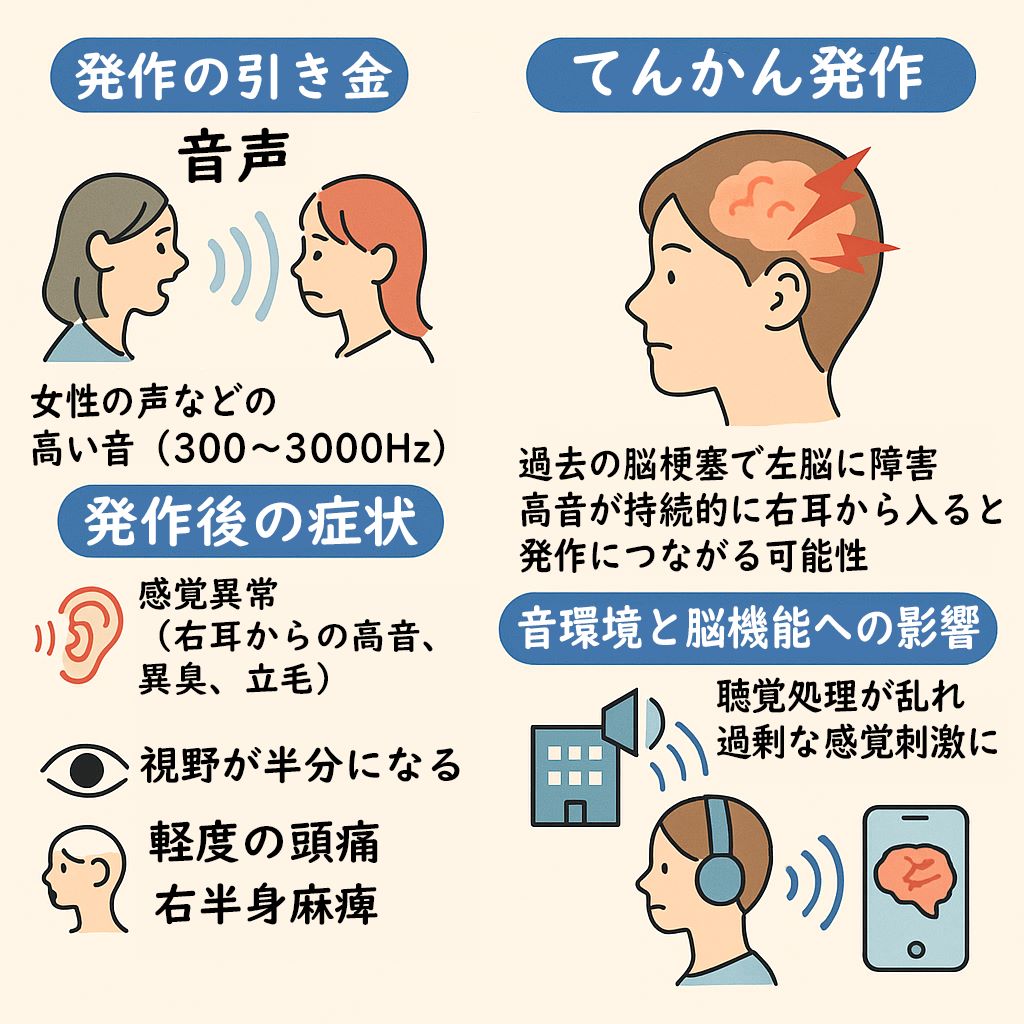

ある日、私(江村)の右隣に座っていた女性が、1時間以上も話し続けていました。その直後、私はてんかん発作を起こしました。引き金になったのは、女性の「高音の声」だった可能性があります。

私は過去に脳梗塞を患い、左脳に障害があります。音声を処理する右耳からの高周波刺激が、私の脳に過剰な負荷をかけた結果、発作が誘発されたのかもしれません。

発作後には、感覚異常、視野の半減、右半身麻痺、失行、失認といった複雑な症状が現れました。自転車での帰宅も困難となり、障害のある知人に助けてもらいました。最終的には強い疲労感の中、そのまま就寝しました。

■ 発作の背景:音の「質」と「時間」

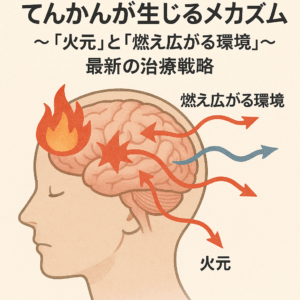

てんかん発作には様々な誘因がありますが、「聴覚刺激による発作」はまだ十分に注目されていない領域です。

とりわけ、女性の声などに多い**高周波音(300Hz〜3000Hz以上)**は、左脳に損傷のある人にとっては過敏な刺激となり得ます。

本来、言語処理は左脳が中心的に担います。しかし、左脳に障害があると、右脳が過活動を起こし補おうとします。そこに長時間の高音刺激が重なると、**神経の過負荷(オーバーフロー)**が生じ、発作に至る可能性があるのです。

■ 発作後に現れた複雑な症状

発作後、私は以下のような症状に襲われました:

- 感覚異常:右耳からの高音、異臭、立毛(鳥肌)

- 視野障害:視界が半分に狭くなる

- 頭痛

- 右半身麻痺:右手が全く動かない

- 失行症:歯ブラシやシャワーの使い方が分からなくなる

- 失認症:家の鍵が「鍵」であると認識できず、10分以上格闘した

これらは高次脳機能障害に該当し、単なるてんかん発作ではなく、脳全体の機能不全といえる状態でした。

■ 他人の「声」が引き起こす発作の盲点

私が伝えたいのは、日常的な「会話の音」が、脳に脆弱性のある人間にとっては重大なリスクとなりうるという点です。

静かなカフェ、会議室、イベント会場、病院の待合室——これらの音環境が制御されていない空間は、**目に見えない「危険地帯」**になり得ます。

高音が長時間続けば、聴覚処理が混乱し、神経系が過敏反応を示し、結果として脳全体の誤作動を引き起こす可能性があります。これは、てんかん、失語症、認知症、感覚過敏症などの既往を持つ人々にとって非常に深刻な問題です。

■ 学び:共感から「設計」へ

この体験を通して、私は以下のような重要な学びを得ました。

学び1:音は「情報」であり「刺激」である

脳が過敏になっていると、音は単なるノイズではなく「攻撃的な刺激」として受け取られます。

学び2:音の質よりも「時間」が鍵

一時的な大音量より、持続的な小さな高音のほうが、脳にとって致命的になりやすいのです。

学び3:支援には他人の理解が必要

発作後、私は鍵を扱えず、歯磨きもシャワーもできませんでした。このような状況では、他人のサポートが不可欠です。

■ 新しい視点:音刺激管理とスマートヘルス技術

このような経験から、以下のような未来技術の必要性を強く感じています:

- AI搭載イヤホン:高音を自動的にフィルタリングし、脳波と連動して発作の兆候を検出

- 発作前兆検知システム:異常音+皮膚反応を感知し、本人や家族にアラートを発信

- 公共施設での音環境ガイドライン:感覚過敏者に配慮した「静音設計」の導入

【特許アイデア】

発明名称

「音環境過敏型てんかん発作予測・抑制システム」

発明の概要

本発明は、音に過敏な脳を持つ人々を対象に、「音の強さ・周波数・曝露時間」をリアルタイムで計測し、AIが発作リスクを予測。危険と判断した場合には、以下の即時対応を行う:

- アクティブノイズキャンセルによる音波制御

- ウェアラブルデバイスからの警告振動や音声ガイド

- 家族・支援者への通知機能

主な構成

- 耳掛け型センサー:音の周波数と持続時間を検出

- 皮膚電位センサー:異常な感覚反応(立毛や発汗)をモニタリング

- スマホ連携アプリ:AIによる発作予測、発作履歴、支援者への通知

- AIモデル:個人の音環境履歴から「危険なパターン」を学習

利用シーン

- 通勤電車や会議など、静寂を確保できない空間での自衛

- 介護施設や病院などでの安全な音空間の構築

- 在宅での音環境最適化と見守り支援

■ 終わりに

私の体験は、「日常の音」が命に関わることを教えてくれました。障害は目に見えないことが多く、音という見えない刺激が引き金になることもあります。

これからの社会は、**「音のバリアフリー化」**が不可欠です。話す側の配慮だけでなく、「聞く側の脳がどのように影響を受けているか」への理解が求められています。

私たちの声が、誰かの命を守るために、静かに変化する時代が来ているのです。

コメント