—「こわい」だけで決めず、科学的で考えるためのガイド—

1) そもそも、ワクチンって何?

ワクチンは「本物の病気にかからずに、体に“予行練習”をさせる道具」です。

体は、敵(ウイルスなど)の“目印”を覚え、次に入ってきたときにすぐ戦えるようになります。近年はmRNAワクチンのように「目印タンパク質を作るための設計図(mRNA)を短時間だけ体に届けるタイプ」もあります。mRNAはDNA(遺伝子)に入らず、しばらくすると壊れてなくなります。世界保健機関+2CDC+2

簡単に言うと

- からだに“安全な練習問題”を出して、守る力=免疫を準備する。

- mRNAはDNAを書き換えない。体の中で短期間で分解される。CDC

さらに詳細には?

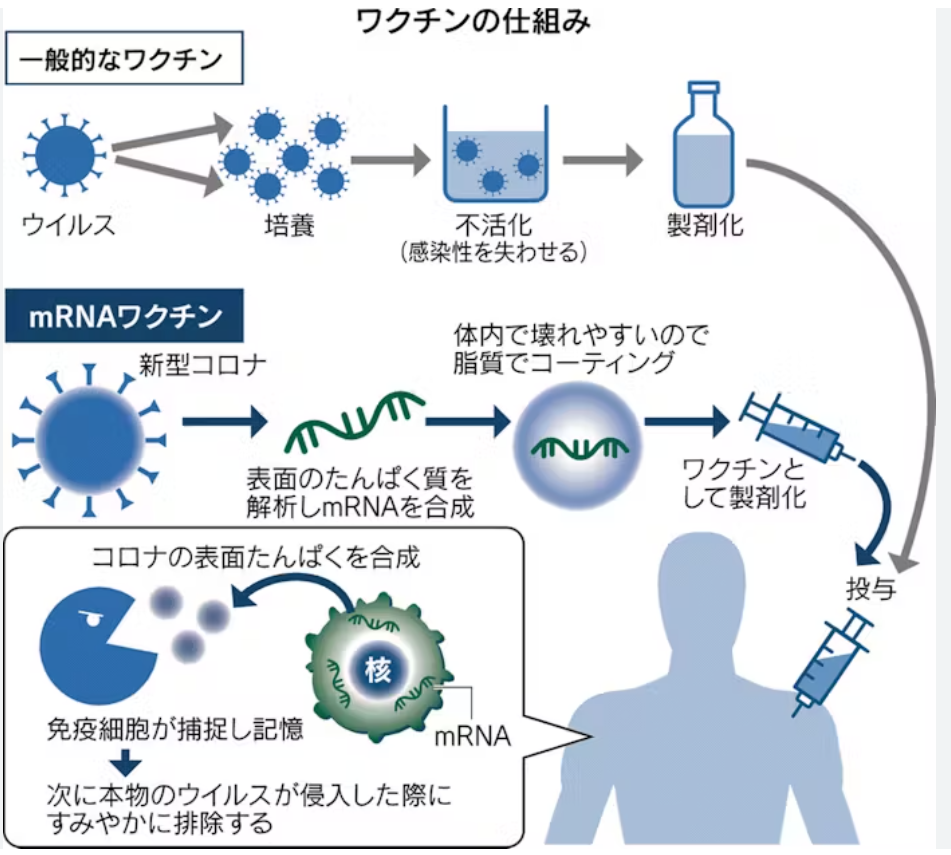

ワクチンの仕組み

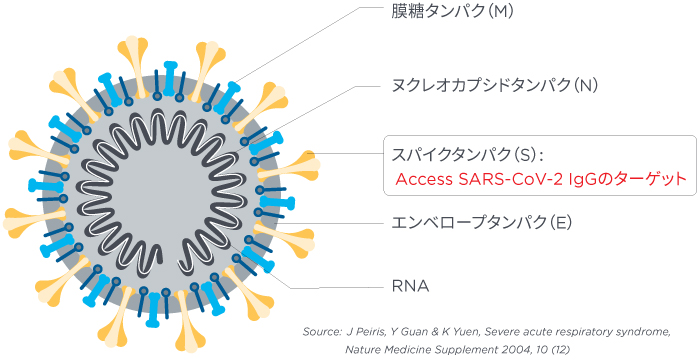

新型コロナmRNAワクチンでは、このmRNAを利用します。しかし、新型コロナウイルス全体のmRNAではなく、ウイルスの表面にあるスパイクタンパク質という特徴的な部分だけを作るための合成されたmRNAです。このmRNAは脂質の膜(脂質ナノ粒子)に包まれており、これが細胞内に取り込まれます。

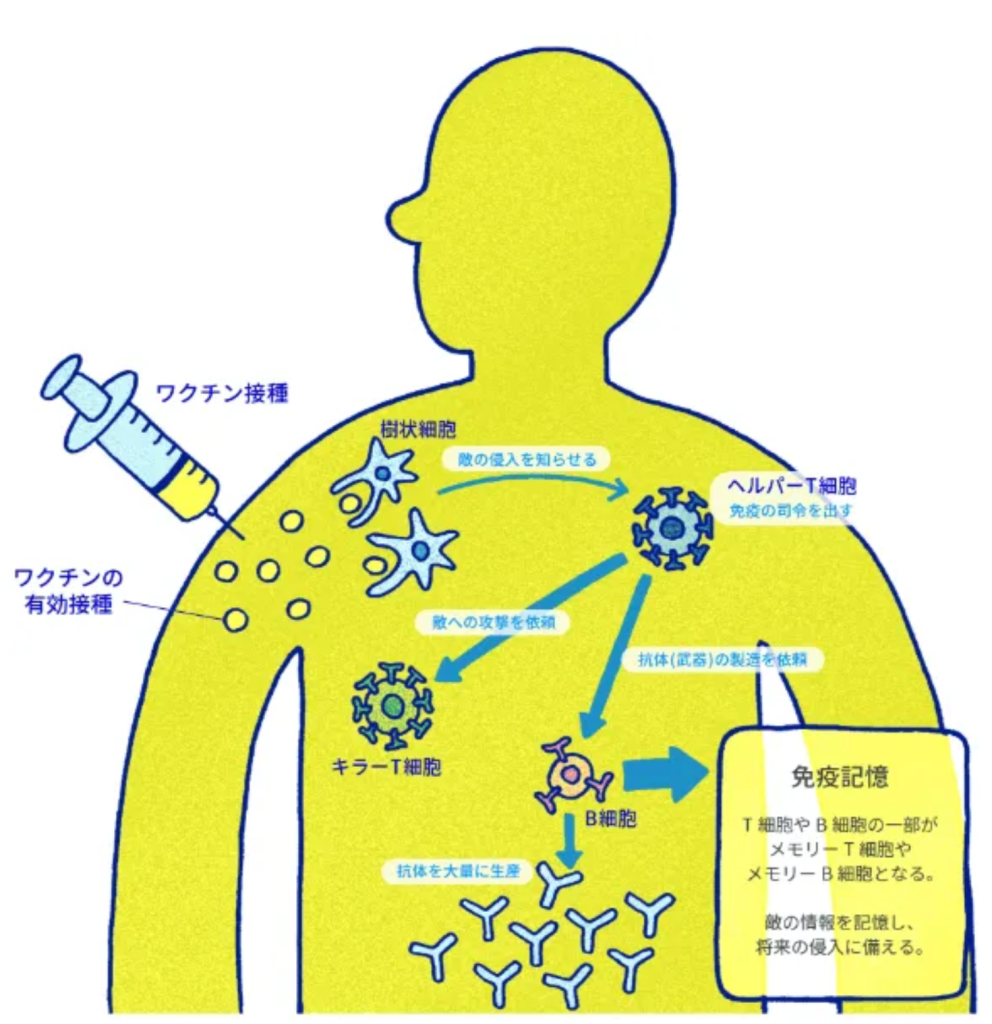

細胞内に取り込まれたmRNAは、私たちの細胞の工場(リボソーム)でスパイクタンパク質を生産します。すると、私たちの体はこれを「異物」と認識し、スパイクタンパク質を攻撃する抗体を作ったり、ウイルスに感染した細胞を破壊するT細胞を活性化させたりします。

この免疫反応によって、次に本物の新型コロナウイルスが体内に侵入してきたとき、スパイクタンパク質を素早く認識し、ウイルスを排除できるようになります。ワクチンによって注入されたmRNAは、タンパク質を作り終えるとすぐに分解されるため、体内に残り続けることはありません。また、細胞の核にあるDNAに入り込むこともありません。

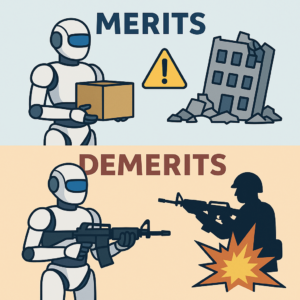

2) メリット(いいところ)

- 重症化を減らす:新型コロナでは、入院・酸素投与・人工呼吸・死亡のリスクを下げる効果が、多施設研究や実データで確認されています。PubMed+1

- 社会全体にも効く:重症者が減ると、救急・医療の余力が守られます。日本でも2024年度以降、重症化リスクが高い人を中心に“定期接種(B類)”として毎年秋冬に1回という整理になりました(希望者の任意接種は可)。厚生労働省+1

簡単に言うと

- 自分を守る+病院を守る。

- 日本の方針は「高齢者など重症化しやすい人を優先」。厚生労働省

3) リスク(注意点)

ワクチン後には副反応(免疫が働くことで起こる発熱・だるさ・腕の腫れ等)がよくあります。多くは数日で回復します。まれに重い有害事象も報告されます。ここで大事なのは言葉の整理です。厚生労働省

- 有害事象(AE):接種後に起こった“望ましくない出来事”の全部(因果関係は未判定)。

- 副反応(ADR/AEFIのうち因果関係あり得るもの):ワクチンが関係した可能性がある反応。

この区別を理解し、国の**報告・評価制度(PMDA/厚労省)**で継続的に監視・公表されています。厚生労働省+1

代表例(mRNAワクチン)

- 心筋炎・心膜炎:とても稀ですが主に10〜20代男性、2回目の後に相対リスクが上がることが知られています。多くは軽症〜中等症で回復します。一方、感染そのものでも心血管トラブルは増えることが報告されています。Nature+3JAMA Network+3Nature+3

簡単に言うと

- 「接種後に起きた出来事」=すべてがワクチン原因ではない。

- まれな重い事象(例:心筋炎)はあるが、感染でも心臓のリスクは上がる。比較が大切。JAMA Network+1

4) 「ワクチン vs. 感染」—リスクはどっちが大きい?

研究の多くは、若い男性では“接種直後の一時期”に心筋炎リスクが上がる一方で、感染後の心血管合併症のほうが広く・長く増えることを示しています。さらに、ワクチン後心筋炎は予後が比較的良いという報告もあります。つまり、年齢・性別・時期でバランスが変わるので、個人の条件で判断するのが筋です。PMC+2Nature+2

簡単に言うと

- 若い男性は接種間隔・ワクチン種類の工夫でリスク低減が検討される(※医師と相談)。

- 高齢者・持病がある人は、重症化予防のメリットが大きくなりやすい。厚生労働省

5) 動画(YouTube)を見るときの“読み解きポイント”

- 「有害事象が多数」=因果関係はまだ不明なものも含む(上の定義)。

- 一つのデータだけで結論にしない:元データの出所、比較群(接種なし・感染歴ありなど)、年齢構成、時期(流行株)を確認。厚生労働省

- ご提示の動画は、問題提起として参考になりますが、公的データ(PMDAの副作用公開や学術論文、厚労省Q&A・方針)も合わせて読むと立体的に理解できます。YouTube+2PMDA+2

参考リンク(ユーザー提供)

・「危険なワクチン使用をやめてくれ!」(川田議員)

・「重症化予防効果は?死亡データを読み解く」(大石が深掘り解説)YouTube+1

6) どう決める?—科学的な手順

- 自分の条件を確認:年齢、基礎疾患、これまでの接種・感染歴。

- 地域の状況:流行が強い時期か、同居家族に高リスク者がいるか。

- 最新の公的情報を確認:日本の接種方針(定期接種の対象と時期)、注意事項。厚生労働省

- 医師と相談:特に若い男性で心筋炎が気になる場合や、これまで副反応が強かった人は、接種間隔・ワクチン種類・接種そのものの可否を個別最適化。

- 情報の質を見極める:

- 公的機関・査読論文・大規模研究を優先(WHO/厚労省/PMDA/査読誌)。世界保健機関+2厚生労働省+2

7) まとめ(超シンプル版)

- ワクチン=予行練習。mRNAはDNAを変えない。CDC

- メリット:重症化を下げる(特に高齢者・持病あり)。PubMed

- リスク:発熱・腕の腫れなどはよくある。まれに心筋炎。定義上、「有害事象」と「副反応」は別物。厚生労働省

- 比較が大事:感染自体も心臓・血管の合併症リスクを上げる。Nature

- 日本の現在地:高リスク層を中心に毎年秋冬の定期接種(B類)。迷うときは主治医と相談。厚生労働省

- ひとことで

「安全」か「危険」かの二択ではなく、

あなたの年齢・性別・持病・流行状況で“メリットとリスクの釣り合い”を見て決めるのが科学的です。迷ったら、既往歴(特に心臓・アレルギー)を持つ方は主治医と個別に相談してください。必要なら、あなたの条件(年齢・性別・病歴など)に合わせた具体的なメリット/リスクの見積り表も今ここで作れます。

出典・読むときの道しるべ

- WHO:ワクチンの基本/mRNAの仕組み世界保健機関

- CDC:mRNAはDNAを変えない(入らない)CDC

- 厚生労働省:日本の接種方針(2024年度以降の定期接種)、Q&A厚生労働省

- PMDA:副作用・副反応の公開情報(監視体制)PMDA

- 研究論文:重症化予防(日本の多施設研究)、心筋炎の頻度と経過、感染後の心血管リスクNature+3PubMed+3JAMA Network+3

コメント