はじめに:なぜ「戦い方」は変わったのか

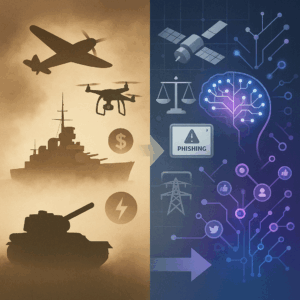

第二次世界大戦の時代、戦争の主役は戦車・大砲・爆撃機といった物理的な武力でした。ところが現代では、銃弾が一発も飛ばなくても、国家や都市の機能が麻痺し、人々の意思決定が狂うことがあります。背景には、デジタル化・ネットワーク化・グローバル化が同時進行で進み、「情報」そのものが力になったことがあります。

本稿では、

- 物理中心の戦争から、情報×物理のハイブリッド戦への移行、

- さらにその先にある**認知をめぐる“ポスト・ハイブリッド”**の姿、

- 市民・企業・自治体が今日から準備できる実践的チェックリスト、

をコンパクトに整理します。

1. ハイブリッド戦とは何か——“情報”と“物理”の統合

ハイブリッド戦は、軍事行動にサイバー・世論操作・経済・法制度などの非軍事手段を統合する戦い方です。目的は、相手の社会機能と意思決定を揺さぶること。ポイントは次の4本柱です。

- サイバー(電脳空間)

発電・通信・物流・金融・病院など、ICTで動く基盤を狙う。侵入・破壊・情報窃取だけでなく、監視や恐喝(リーク脅迫)も含まれます。 - 世論操作(認知領域)

SNS・動画・メッセージアプリで偽情報や極端な感情を拡散。“社会の注意と時間”を奪い、分断と不信を作り出す。 - 経済圧力(資源・サプライチェーン)

エネルギー・希少資源・輸送のボトルネックを使った圧力。サプライチェーンの“目に見えない関所”が戦場になります。 - 法と規範(ローフェア)

国内外の制度・国際世論・ルール形成をテコに、相手の選択肢を狭める。「合法的に不利に追い込む」発想です。

この多領域の組み合わせにより、たとえ砲声がない日でも、国家は疲弊し、市民の生活は目に見えないところから崩されます。

2. 物理が消えたわけではない——“情報が前段、物理が後段”

勘違いしやすいのは、「いまは情報だけの戦いだ」という見方。実際には物理領域は依然として中核です。違いは、作戦の前段に情報とサイバーが入り込み、後段に物理が続くという“段取りの変化”。

例:

- サイバーで電力・通信を揺さぶる(停電・混乱)。

- 偽情報で避難や治安維持を混乱させる。

- その隙にドローンやミサイルで重要拠点を叩く。

この“段取り”が、古典的な戦争との決定的な違いです。

3. 「電気が止まる」という最悪の普通——現実的シナリオ

銃弾が飛ばなくても、送電網や通信に対する攻撃で停電・通信断が起きれば、次のような連鎖が起きます。

- 家庭・オフィス:携帯・テレビ・エアコン・扇風機・PC・冷蔵庫が停止。熱中症や食品ロスのリスクが跳ね上がる。

- 交通・物流:信号・踏切・駅システム・倉庫管理が停止し、渋滞や配送遅延が慢性化。

- 金融・決済:ATM・キャッシュレス・POSが止まり、現金以外が機能不全に。

- 医療:電子カルテ・画像機器・薬剤管理・救急通報が影響。非常用電源に切り替わっても、燃料・消耗品が尽きれば継続不能。

- 行政・防災:防災無線・避難所開設・情報伝達が遅れ、弱者ほど被害が集中。

「電気が止まる」=生活が止まる。これは、戦車やミサイルが来なくても起こり得る“最悪の普通”です。

4. その先(ポスト・ハイブリッド):認知×アルゴリズム主導の全領域戦

ハイブリッド戦の延長線上にあるのが、“認知(Cognition)”と“アルゴリズム(AI)”が主導する戦いです。

- 認知戦:標的は人間の注意・感情・判断。脳に届く情報が歪められれば、理性的な意思決定は崩れます。ディープフェイクや合成音声はその“倍力装置”。

- 群れと自律(スウォーム):多数の安価な無人機が同時に・別方向から襲来。防御側は“費用の壁”に追い込まれ、消耗戦で不利になります。

- アルゴリズム統合(OODAの圧縮):センサー→解析→指示→実行のループをAIで一気通貫。人間は許可の最終ボタンだけという運用が増え、意思決定の時間差が勝敗を分けます。

- 電磁スペクトルの奪い合い:通信・測位・レーダーを妨害/欺瞞する“見えない戦い”。電波が詰まれば、ドローンも通信も地図も頼れない世界に。

要するに、**「どれだけ速く・しなやかに、センサーから意思決定までを組み替えられるか」**が勝負になります。

5. 頻出する反論への答え

Q1:情報戦ばかり語るのは危険では?

A:その通り。情報も物理も両輪です。情報優位は“機会”を作るが、物理優位は“結果”を固めます。片輪走行はどちらも危うい。

Q2:フェイクは見抜けばいいのでは?

A:個人の注意力だけでは限界があります。**仕組み側(プラットフォーム・教育・透明化の制度)**が不可欠です。

Q3:地方は関係ない?

A:むしろ地方ほど脆弱です。代替ルート・人員・資機材が少なく、停電や通信断が長期化しやすい。地域単位の備えが鍵になります。

6. 市民のためのミニ備え(今日からできる)

- 情報衛生:

・ニュースや動画は複数ソースで照合

・画像/動画の逆検索を練習しておく

・“強い感情を煽るもの”ほど一拍おく - 停電対策:

・モバイルバッテリー×2(容量違い)と乾電池式ライト

・アナログ情報(紙の地図、緊急連絡先、常備薬リスト)

・現金少額(キャッシュレス停止対策) - 熱中症回避:

・遮熱カーテン/断熱シート、携帯扇風機+保冷剤

・断水想定で飲料水(1人1日3L × 3日以上) - 医療・介護:

・日常薬・医療機器の予備、紙の服薬・病歴メモ

・家族で非常時連絡・集合手順を共有

7. 企業・自治体の実務チェックリスト

- BCP(事業継続計画)の“情報版”再設計

・「停電・通信断・データ破損」を同時発生として演習

・オフライン稼働手順(紙運用、代替端末、手動モード)を整備 - バックアップの“可用性テスト”

・“取っている”だけで満足しない。実復旧テストで時間と手順を把握 - 権限最小化と多要素認証(MFA)

・管理者権限の棚卸し、退職者アカウントの即時無効化 - サプライチェーンの“隠れ単一点依存”の洗い出し

・電源・回線・配送・部品で同一事業者依存を避ける - 広報と危機コミュニケーション

・平時から透明な情報出しのルールを決める

・“誤情報への初動テンプレ”を準備(否定→根拠→代替手段)

8. 病院・福祉現場での要点(生活者目線)

- 非常用電源は“時間”で考える:

何時間もつのか、補給は誰がどうやるのか。酸素・透析・冷蔵医薬は分単位で影響します。 - 紙と口頭の訓練:

電子カルテ停止時の紙カルテ切替、筆談・指差し・定型フレーズの準備。聴覚・言語に困難のある人(失語症、APDなど)への代替コミュニケーションも平時に決めておく。 - 地域連携:

介護・訪問看護・薬局・自治体との連絡トリアージ体制(誰に、何を、どの順で)。

9. 法と倫理:自由社会が“強く”あるために

情報の透明化やトレーサビリティ(生成物の明示)は、表現の自由との調整が必要です。ただし、偽情報による生命・財産への重大な被害が見えている以上、

- 出典の開示

- 編集・生成のラベリング

- プラットフォームの説明責任

- 公共目的での緊急周知手段の確保(セルブロードキャスト等)

といった“民主的に合意された最小限のルール”を積み上げることが、自由と安全の両立に直結します。

10. まとめ——戦争=「意思決定」を奪い合う時代

- 第二次世界大戦のような物理一辺倒から、現代は情報×物理のハイブリッド戦へ。

- その先は、**認知(人の判断)とアルゴリズム(AI)**が主導する“ポスト・ハイブリッド”。

- 銃弾が飛ばなくても、停電・通信断・偽情報で社会は止まります。

- だからこそ、個人・企業・自治体の小さな備えが、結果として“抑止力”と“回復力(レジリエンス)”になります。

最後に合言葉をひとつ。

「疑う前に調べる。倒れる前に備える。」

この地味な積み重ねが、ハイブリッド時代の最強の防御です。

コメント