はじめに:6.7人に1人が認知症時代へ

私たちはいま、65歳以上の高齢者の6.7人に1人が認知症になる時代を迎えようとしています。2040年には約584万人が認知症になると予測されており、その約7割をアルツハイマー型が占めるとされています。認知症は一度発症すると進行を止めるのが難しい病気ですが、早期に兆候を見つけて対策を講じれば、そのリスクを下げたり、進行を緩やかにしたりできる可能性があるのです。

では、どのように「早期発見」が可能になるのでしょうか?注目されているのが、意外にも「嗅覚」と「姿勢」そして「指の動き」など、日常生活の中に潜む微細な変化を捉える技術です。

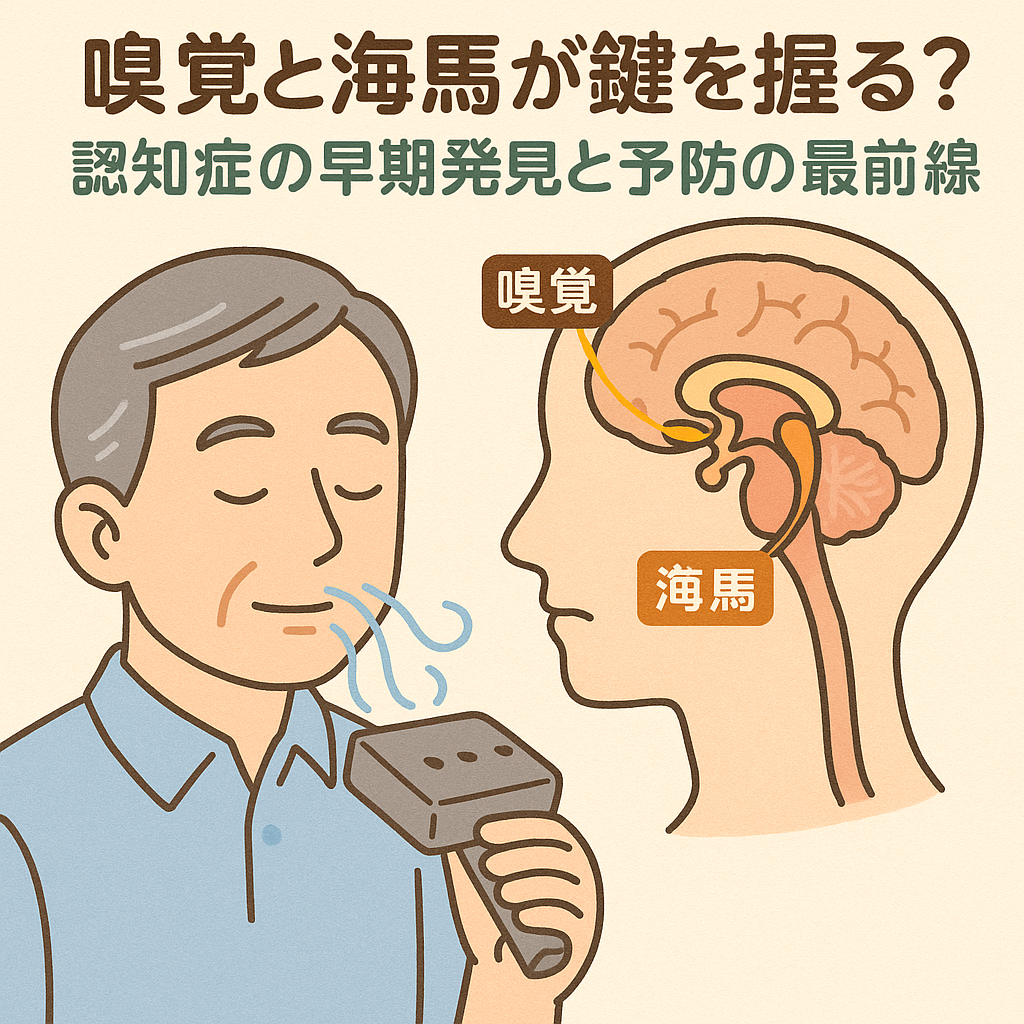

嗅覚と認知症:鍵を握るのは“におい”と“海馬”

嗅覚と記憶をつなぐ「海馬」

嗅覚と認知症との関係は深く、特に「アルツハイマー型認知症」では、記憶を司る脳の部位「海馬」に異常が現れる前に、すでに「嗅神経」に変化が出始めていることが分かってきました。においを感じる嗅覚は、視覚や聴覚よりも脳の記憶中枢である海馬に直結しているため、嗅覚の低下は認知症の“最初のサイン”である可能性が高いのです。

ソニーのにおい提示装置

この事実に基づいて、ソニーは「におい提示装置」を開発しました。最大40種類のにおいを提示でき、対象者がにおいを正しく感じ、識別できるかをチェックすることで嗅覚の異常を測定します。

使い方はシンプルで、5種類のにおいを濃度の薄い方から順に提示し、感じた段階で回答。においを「検知」できるか、さらに「認知」できるかを判別します。

認知症の診断装置ではないものの、嗅覚に異常があれば医師がさらなる検査を判断する材料となり、認知症の“入り口”をキャッチすることができるのです。

指の動きと認知症:微細な運動能力が示す兆候

指の動きにも、認知症の兆候が表れることがあります。特に、アルツハイマー型認知症の初期には、指の動きがぎこちなくなったり、複雑な手の形を作るのが難しくなるケースがあります。

マクセルの「指タッピング装置」

マクセルが開発した「指タッピング装置」は、親指と人差し指を開閉させる運動から、リズムや回数、速度などを計測。AIがデータを解析し、認知症の可能性を推定します。これも非医療機器ながら、施設や自治体で活用が進む見込みです。

AIが姿勢を読み取る:見えない兆候を「骨格」で分析

富士通とAcer Medicalは、体操競技のAI採点技術を応用し、歩行や姿勢から認知症の兆候を読み取る技術を開発しました。立ち上がる・歩く・戻って座るという一連の動作をAIが分析。重心の移動やバランスの崩れから、認知機能の低下が見えてくるのです。

この技術は医療従事者と情報を共有することで、より早い段階で本格的な検査や治療に結びつけることができます。

MCI(軽度認知障害)を回復させるには

MCIは「健常」と「認知症」の中間に位置づけられます。記憶や判断力が年齢相応よりも少し劣るものの、日常生活はある程度保たれている状態です。このMCI段階での対策こそが、回復の鍵を握っています。

アルツクリニック東京の新井平伊院長によると、MCIは40代半ばから見られ、早期対策によって15〜41%が回復する可能性があるといいます。

認知症を遠ざける4つの生活習慣

アメリカの大規模な研究では、60代からでも効果のある予防策が明らかになっています。

- 有酸素運動と筋トレ:週3回以上

- 健康的な食事:葉野菜、青魚、全粒粉など

- 知的活動:読書や楽器演奏を週2回以上

- 社会的交流:家族や友人との会話・外出を週1回以上

生活の質を上げるだけでなく、脳の健康を守るための重要な柱です。

レカネマブの登場:新薬で認知症に挑む

2024年から投与が始まった新薬「レカネマブ」は、アルツハイマー型認知症の進行を遅らせる薬として注目されています。埼玉精神神経センターでは、18カ月間の投与で、ほとんどの患者が症状の悪化を防げたという報告もあります。

患者の中には「趣味を継続できた」「前向きな気持ちになった」との声も多く、早期発見と投与の重要性を示しています。

おわりに:今こそ、“におい”に注目を

私たちは普段、視覚や聴覚に頼って生活していますが、「におい」こそが脳の健康を知るヒントになる時代が来ています。ソニーの嗅覚測定装置やAIによる姿勢解析など、テクノロジーは着実に進化し、認知症の予防と早期発見を強力に後押ししています。

何よりも重要なのは、「高齢だから遅い」という思い込みを捨てること。認知症のリスクは今からでも下げることができます。嗅覚に敏感になることが、脳と未来を守る第一歩になるかもしれません。

特許アイデア:「嗅覚・海馬連動AI診断システム」

発明の名称

嗅覚認識による海馬異常予測と認知症リスク評価のAIシステム

技術分野

本発明は、嗅覚刺激に対する反応をもとに、海馬の異常を早期に推定し、認知症(特にアルツハイマー型)リスクをAIが評価する診断支援装置に関する。

背景技術

従来、認知症の診断には、MRIや認知テストが主流であり、初期兆候を発見するには時間と費用がかかった。また、嗅覚異常と認知症の関係は知られていたが、定量的な評価には乏しかった。

発明の要旨

本発明は、被験者に対して複数種のにおい刺激を提示し、その検知・認知・識別反応(正解率・反応時間・選択傾向など)をAIがリアルタイムで解析。これらの反応データと、脳波・心拍変動・顔面表情変化などのバイオデータを統合解析し、海馬機能低下の兆候を確率で出力する。

さらに、姿勢・指タッピングなど他の要素も連動し、多角的にMCIや認知症リスクを評価可能とする。

実施形態の一例

- におい提示装置(40種)+センサー付きタブレット

- AI診断アプリ+医師向けレポート出力機能

- 在宅でも利用可能な簡易モデル(スマホ連携)

効果

- 非侵襲的かつ短時間で認知症リスクを評価可能

- MCI段階での予防介入を容易にする

- 健診や自治体検診への導入も視野

コメント