「特許事務所は斜陽産業ですか?」

こんな問いが、最近では現実味を帯びて語られるようになってきました。特許の世界に身を置く者として、この言葉には無視できない現実が含まれています。

■ 特許事務所の“斜陽化”が進む理由

かつては、「モノづくり大国・日本」を支える知財の最前線として、特許事務所は常に忙しく、産業の成長を直接支える存在でした。しかし、今やその環境は大きく変わりつつあります。理由は以下の3点に集約されます。

理由①:出願件数の減少(特に国内企業)

日本の特許出願件数は、2005年頃をピークに減少傾向が続いています。研究開発費の抑制、海外出願へのシフト、さらには中小企業の知財活用意識の低さなどが背景にあります。

理由②:AIと自動化による業務効率化

AIによる明細書の自動生成や先行技術調査ツールの進化により、弁理士が担っていた一部の作業は機械で代替できるようになりました。これにより、特許業務の単価は下がり、ルーティンワーク中心の事務所は価格競争にさらされています。

理由③:国際業務や高度な戦略提案はむしろ需要増

一方で、グローバルな出願支援や特許戦略のコンサルティングなど、高度な知見を必要とする業務はむしろ需要が拡大しています。しかしこれは、限られた大手事務所や専門性の高い弁理士にしか担えない領域でもあります。

■ では、「障害者支援の特許」はどうか?

私はこの流れの中で、明確に逆行する動きを見てきました。

それは、「障害者支援のための特許」という分野です。

この分野は、“斜陽”どころか、むしろこれからの希望と成長を秘めた領域だと私は確信しています。その理由は、以下の4点です。

理由①:福祉・医療テックは世界的な成長分野

日本は超高齢社会に突入しています。そして世界中でも、高齢化・障害者支援・医療費抑制が共通課題となり、福祉テクノロジー分野への投資は拡大中です。障害者支援技術は、社会貢献性が高く、政府や自治体の支援も受けやすい。

理由②:技術の進歩が新たな特許領域を生んでいる

たとえば、

- 高次脳機能障害者の記憶補助を行うウェアラブル端末

- 失語症者の会話支援を行うAIアプリ

- ブレイン・マシン・インターフェースによる意志伝達装置

など、技術の進歩とともに新たな“特許対象”が次々と生まれています。

理由③:社会貢献とビジネスを両立できる

福祉系の発明は、金銭的利益だけでなく、社会的意義や倫理的価値を持ちやすい。そのため、企業にとっても「ESG経営」や「CSR」の観点から積極的に取り組む余地があり、実用化・導入のハードルも比較的低い傾向にあります。

理由④:大企業が参入しづらい“ニッチ市場”

高次脳機能障害や失語症などのように、当事者の体験に深く根ざしたニーズは、大企業には掴みにくいテーマです。だからこそ、当事者や身近な立場にいる人たちが発明者となり、知財で価値を守ることが意味を持ちます。

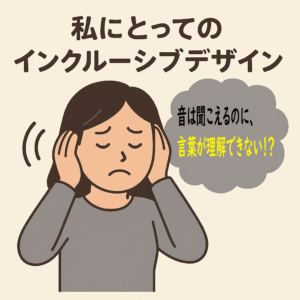

■ 私は「弁理士であり、高次脳機能障害の当事者」です

私自身、55歳で脳梗塞を発症し、高次脳機能障害となりました。特に**言葉を聞く・話す・記憶することに困難を抱える“ウェルニッケ型失語”**という状態になり、現在もリハビリを続けながら仕事をしています。

しかし、この経験が私の視野を広げました。

「障害を抱えても、生きやすくする技術はまだまだ足りない」

「当事者の視点からしか気づけない“発明の種”がある」

そう思い、私は障害者支援に関する特許をこれまでに3件出願し、さらに追加のアイデアも検討しています。調べたところ、高次脳機能障害に関する特許はまだ200件程度。これは極めて少なく、ブルーオーシャンです。

■ 「特許事務所の未来」は、自らの生き方で決められる

たしかに、特許業界は一部において“斜陽”かもしれません。しかし、それは過去のやり方に固執した場合の話です。

むしろ、社会課題と技術を結びつける“特許という道具”の本質的な価値は、今まさに問われているのだと思います。

- 「目に見えない困りごと」を言語化し、

- 「技術と仕組み」で社会に橋をかけ、

- 「権利化」によって、継続的に支援可能な形にする。

このプロセスこそが、弁理士としての本来の役割だと、私は信じています。

■ おわりに:あなたも“発明者”になれる

私は「弁理士であり、障害者」であるという立場から、誰よりも当事者視点を大切にしながら、社会をよりよくする知財活動に挑戦しています。

もし、あなたがご家族・ご友人・ご自身の中で、「こんなことで困っている」「こうだったらもっと楽なのに」という思いがあれば、それは立派な発明の種です。

特許は、“技術者だけのもの”ではありません。

社会を変える力は、どこにでも眠っています。

斜陽の時代にこそ、「新しい光」を見出す人が求められています。

コメント