はじめに:運動は薬よりも効く

現代人の健康を脅かす最大の“沈黙の敵”は、実は「運動不足」です。

世界保健機関(WHO)は、運動不足が全世界で年間530万人の死亡原因となっていると報告しています。これは、喫煙に匹敵するほどの健康リスクであり、「新たなパンデミック」とも言える深刻な問題です。

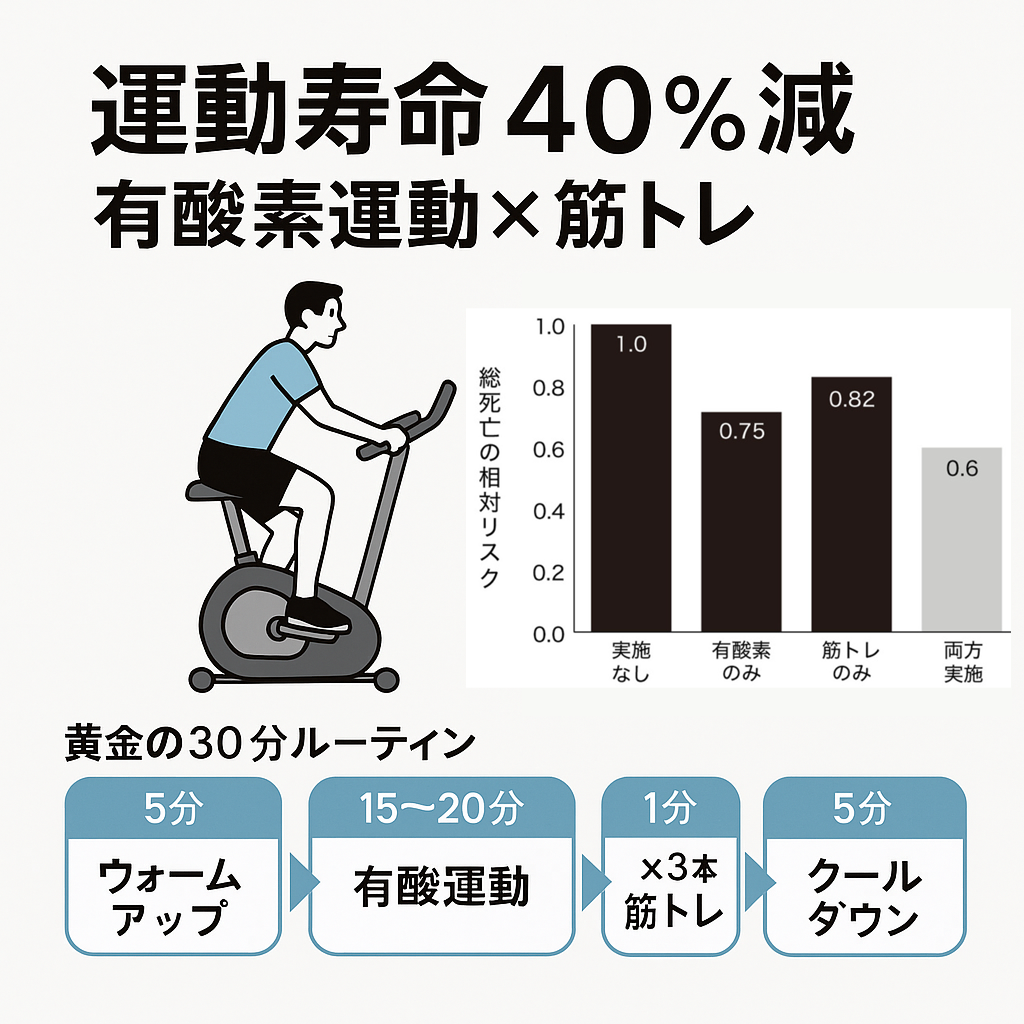

そんな中、注目されているのが「有酸素運動と筋トレの組み合わせ」です。

この組み合わせを定期的に行うことで、死亡リスクは最大40%減少すると研究で明らかになっています。

では、現実的にどうやってこの運動習慣を続けるのか?

その答えの一つが、エアロバイクなのです。

なぜエアロバイクなのか?

✅ 有酸素運動にも、筋トレにもなる万能ツール

エアロバイクは、1台で「有酸素運動」と「筋トレ」の両方が可能です。

強度を調整することで、脂肪を燃やす中強度の運動から、脚の筋肉を鍛える高強度のトレーニングまで対応できます。

さらに、関節に優しい構造で、膝や腰に不安がある人でも安心して取り組めます。雨の日でも、夜でも、自宅で好きなときにできるのも大きなメリットです。

エアロバイクを活用した最強ルーティン

🔁 黄金の30分ルーティン(週3〜5回)

| ステップ | 内容 | 時間目安 |

|---|---|---|

| ① ウォームアップ | 軽めのペダリング(負荷1〜2) | 5分 |

| ② 有酸素運動 | 中強度で一定ペース(負荷3〜5、回転数60〜70) | 15〜20分 |

| ③ 筋トレ的運動 | 高負荷短時間ペダリング(負荷6〜8) | 1分×3セット |

| ④ クールダウン | 負荷を軽くしてペースダウン | 5分 |

この合計30〜40分の中に、「中強度の有酸素運動」と「短時間高負荷の筋トレ」を組み込むことで、死亡リスク低下、血圧改善、糖尿病予防、認知症リスク低下など、圧倒的な健康効果が期待できます。

科学的な裏付け:運動と死亡リスクの関係

2022年の国際論文(Momma Hら、Br J Sports Med)によれば、以下のような結果が得られています。

| 運動の種類 | 総死亡リスク(相対値) |

|---|---|

| 実施なし | 1.00(基準) |

| 有酸素運動のみ | 0.75(25%減) |

| 筋トレのみ | 0.82(18%減) |

| 両方実施(有酸素+筋トレ) | 0.60(40%減) |

つまり、「どちらか」ではなく「両方」が理想なのです。

始め方:いきなり完璧を目指さない

「週150分以上の有酸素運動+週2回以上の筋トレ」が目安とされていますが、最初からそこを目指す必要はありません。

まずは週2回、30分からで十分です。

自分のペースで、少しずつ“エアロバイク習慣”を築いていくことが大切です。

エアロバイク活用の工夫

🎧 エンタメとセットにする

テレビやYouTube、音楽を聴きながら行うことで、「運動の苦痛」を和らげることができます。特にSNS動画を1本ずつ見る感覚で、5分ずつこぐとあっという間に時間が過ぎます。

📱 心拍計を活用する

スマートウォッチなどで心拍数を測りながら運動することで、「中強度」や「高強度」を自分で確認でき、運動の効果を最大化できます。

私の体験:てんかんと脳梗塞を乗り越えて

私自身、脳梗塞による高次脳機能障害とてんかんを抱えながら、健康維持のためにエアロバイクを導入しました。

当初は不安でしたが、1回9分の有酸素運動+1分の高負荷こぎというインターバルを繰り返すことで、疲れにくくなり、集中力も上がってきました。

エアロバイクは「障害があっても続けやすい運動」です。

🚀 特許アイデア:エアロバイク×AIアプリで運動効果を可視化

発明タイトル(案):

「運動効果可視化型AI連携エアロバイク支援システム」

概要:

- エアロバイクの回転数・負荷・心拍数を自動記録

- 有酸素と筋トレの比率を自動分析し、死亡リスク低減効果をスコア化

- 「今日は寿命が0.02年延びました!」など、モチベーション向上の通知

- 失語症や高齢者向けに「音声ガイド」「ボタン最小化」などのUI設計

特許のポイント:

- 死亡リスクの相対変化を「可視化」する

- 有酸素・筋トレのバランスをAIが自動判定

- リハビリ・疾病予防向けにも応用可能

まとめ:エアロバイクは“命を延ばす道具”になる

エアロバイクは、ただの室内運動機器ではありません。

「有酸素運動」と「筋トレ」の効果を同時に得られる数少ないツールであり、

継続しやすく、科学的にも健康への効果が立証されています。

始めるのに遅すぎることはありません。

1回30分、週2回──その一歩が、未来の自分を救うことにつながるのです。

コメント