要約

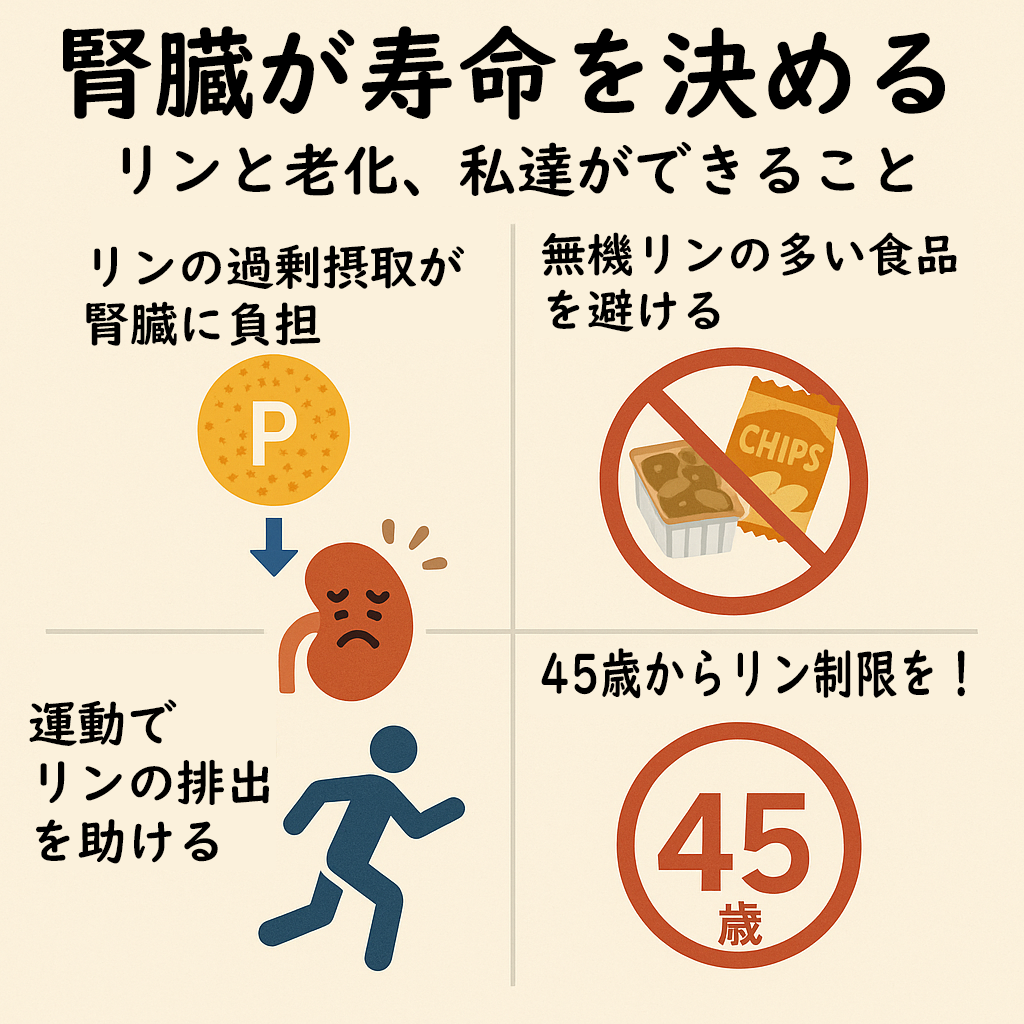

リンは体に必要なミネラルですが、過剰に摂取すると腎臓に大きな負担をかけ、老化を早める原因になります。特に「無機リン(鉱物や化学肥料などに含まれる、生物に由来しないリン化合物)」は吸収率が高く、体内に過剰に取り込まれると腎機能の低下を招きます。本記事では、リンと腎臓の関係、避けるべき食品、検査法、運動習慣、年齢による対策の必要性などを詳しく解説し、健康寿命を延ばすためのヒントを提示します。

1.リンが寿命に関わる理由

体内のリンの約80%は骨に、残りはDNAや細胞膜などに存在しています。適量ならば大切なミネラルですが、過剰になると“老化加速物質”となります。特にリンの排出を担う腎臓に負担をかけるため、「リンの摂り過ぎ=腎臓の老化=寿命の短縮」という流れが生まれます。

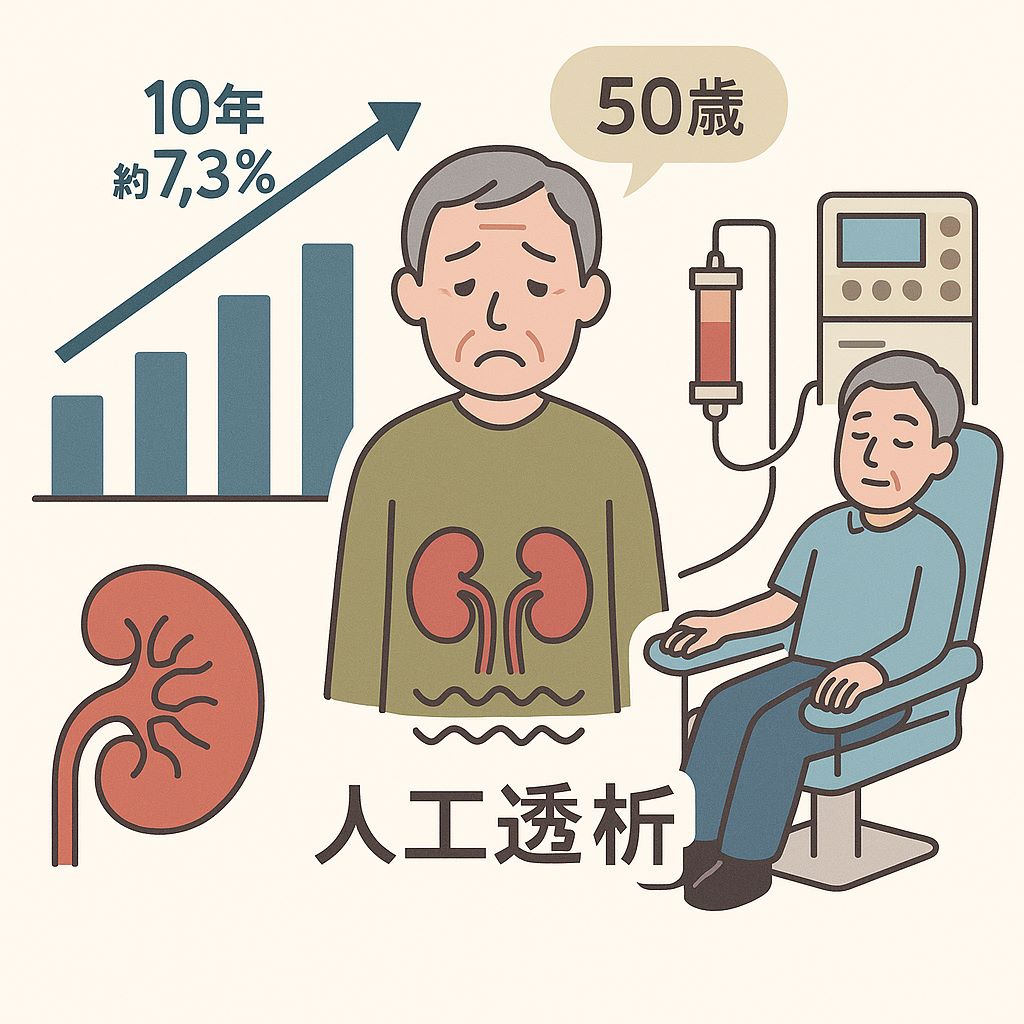

2.リンと腎臓:ネフロンの役割と減少

腎臓には「ネフロン」という老廃物をろ過する単位があります。これがリンを尿として排出するのですが、加齢により10年で約7.3%ずつネフロンは減少。50歳を過ぎると腎臓のろ過能力が落ちていき、リンの排出が追いつかなくなります。これが慢性腎臓病(CKD)の一因になります。

3.リンには2種類ある:無機リンと有機リン

- 有機リン(吸収率20~60%):肉、魚、乳製品など自然の食品に含まれる。

- 無機リン(吸収率90%以上):加工食品に含まれる添加物由来。

注意すべきは無機リンです。ソーセージ、ハム、インスタントラーメン、スナック菓子、チョコ、清涼飲料水、ファストフードなど、日常で口にする加工食品に多く含まれています。

4.無機リンは「見えない敵」

「無機リン」は食品表示では「リン酸塩」「ポリリン酸」「酸味料」「pH調整剤」などの名前で記載されており、直接「リン」とは書かれていません。見落としがちな成分表示ですが、これらの添加物は腎臓に大きなダメージを与える可能性があるため、なるべく自然由来の食品を選びましょう。

5.自分がリンを摂りすぎていないか調べる方法

血中リン濃度やクレアチニンの数値に加えて、近年注目されているのが**FGF23(線維芽細胞増殖因子23)**というホルモンの測定です。リンを多く摂取すると、骨からこのホルモンが分泌され、腎臓に排出を指示します。FGF23の値が高い=リン過多のサインです。検査できる医療機関は限られていますが、健康診断の血液検査で異常が出た場合は専門医に相談を。

6.腎臓が弱い人はタンパク質の質に注意

タンパク質とリンは連動しているため、腎臓の負担軽減には動物性から植物性タンパク質への切り替えが効果的です。

- ×:肉、乳製品、魚卵(リン多)

- △:ナッツ、ラーメン(注意が必要)

- ◎:豆腐、大豆ミート、納豆(吸収率が低い)

ただし、大豆に含まれる「レクチン」が毒だとする説もありますが、通常の加熱処理された食品であれば問題ありません。極端な偏食ではなくバランスの取れた食生活が基本です。

7.リンの排出を助けるには運動が不可欠

運動不足で骨が刺激されないと、逆にリンやカルシウムが骨から溶け出し、腎臓に余計な負担をかけることになります。長時間座り続ける習慣は危険です。ウォーキングや筋トレを日常に取り入れることで、骨を強くし、リンの代謝もスムーズになります。

8.リン制限は40代後半から始めよう

若い時は腎臓の予備能力があるため多少の過剰摂取でも問題ありませんが、45歳を過ぎたあたりからネフロンの数は減り、処理能力が落ちていきます。

- 肉料理は週3回程度に抑える

- 加工食品の常用は避ける

- ラーメンを毎日食べるのは控える

こうした食習慣の見直しは、将来の透析リスクを減らす上でも有効です。

9.透析になる前に、予防を選ぶ

腎不全により透析が必要になると、週3回、4~5時間の治療が必要になります。身体的にも精神的にも大きな負担であり、保険が適用されても月1万円、保険が無ければ月40万円以上の費用が発生します。日本の透析医療費は年間1兆6000億円で、医療費全体の4%を占めています。

つまり、**「リンを制限する生活=最も簡単な寿命対策」**なのです。

学びのポイント

- 腎臓の寿命はネフロンの数で決まる。加齢とともに減る。

- 無機リンは「食品添加物」から摂取されやすく、要注意。

- 有機リンとの違い、吸収率の差を知ることが大切。

- FGF23の存在とその役割は今後の健康管理に不可欠。

- 大豆のレクチン論争は、科学的リスクを正しく理解すべき。

- 予防こそが最大の治療。中年からの食生活が命を守る。

特許アイデア:リン摂取量検出&警告デバイス

名称:

個人対応型リン管理支援システム(特許案)

概要:

食品のバーコード、パッケージ情報、レシート情報をスマホカメラで読み取ることで、無機リンの推定摂取量を自動計算。FGF23や血清リン値の履歴データと連携し、警告アラートを出すことで腎臓負荷の予防をサポート。

技術要素:

- バーコード/成分表OCRによるリン量推定

- AIによる食品分類と吸収率補正

- FGF23連携機能(医療機関とAPI連動)

- 食品履歴記録・日常アドバイス表示

応用分野:

- CKD患者のセルフモニタリング

- 高齢者の食生活支援

- 健康経営向けの社員食堂評価システム

おわりに

私たちの寿命を握っているのは「腎臓」であり、「リンとの付き合い方」です。見えない敵、無機リンに気づくこと。自然な食べ方と運動を日々の生活に取り入れること。そして中年期からの意識的な予防行動が、健康寿命を延ばす第一歩です。

コメント