目次

🧩 要約

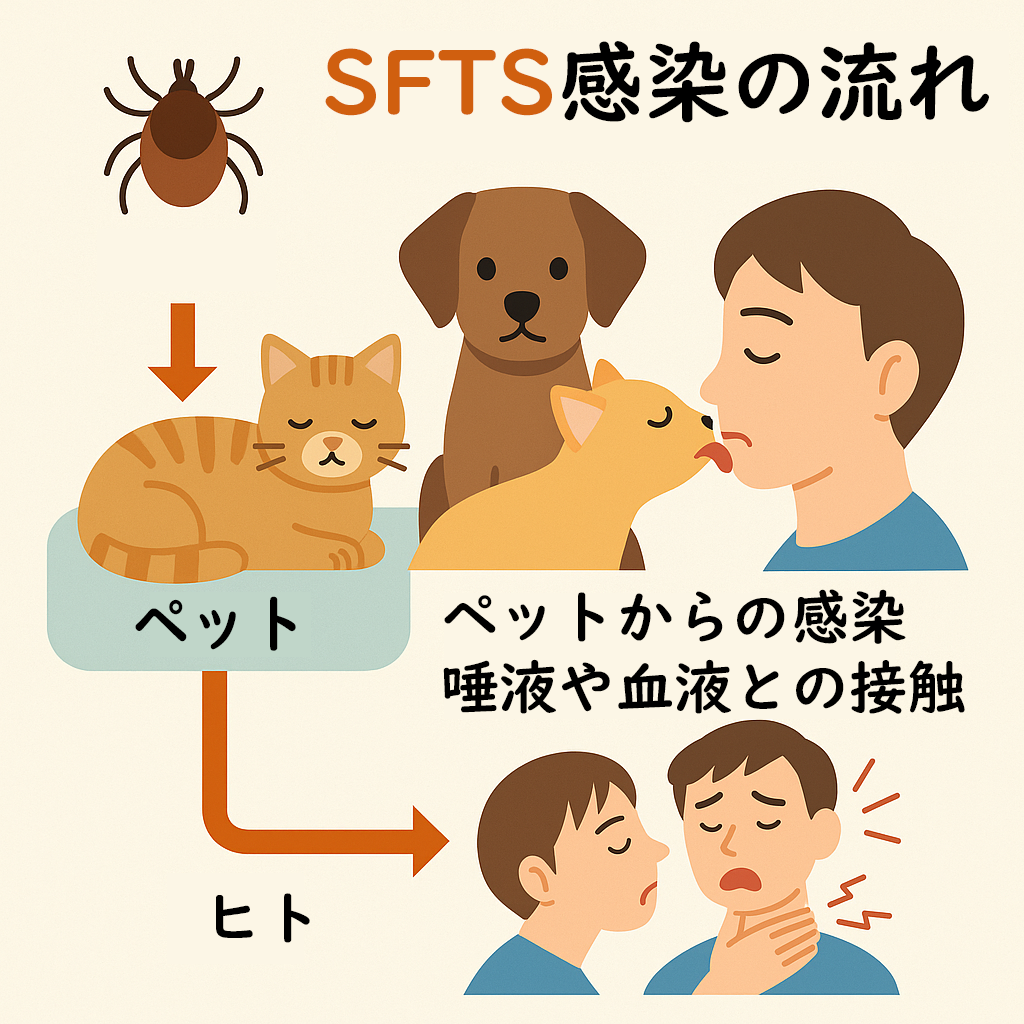

2024年、三重県で獣医師がSFTS(重症熱性血小板減少症候群)に感染し死亡した。感染源は、SFTSウイルスに罹患したネコの治療中に接触した体液だったとみられている。これは「マダニ媒介感染症」がペットを介して人間に感染する実例だ。ペットが感染を媒介するリスクを理解し、「動物→ヒト」感染を防ぐために、家庭でできるマダニ対策、最新の技術導入、法整備、教育啓発の必要性を深掘りし、特許的視点からも予防技術を提案する。

🧬 1. SFTSとは?──見えないウイルスの脅威

SFTS(Severe Fever with Thrombocytopenia Syndrome)は、マダニを媒介とする新興感染症で、2011年に中国で初めて発見された。日本でも2013年以降、主に西日本で報告されている。

🔬 主な症状(ヒト):

- 発熱

- 消化器症状(嘔吐、下痢、下血)

- 血小板・白血球の減少

- 意識障害や多臓器不全(重症化)

☠️ 致死率:

- ヒト:10~30%

- ネコ:最大60%以上(感染しても治療が困難)

🐾 2. 獣医師の感染事例──マダニなしでも感染は起きる

2024年、三重県で動物病院を営む獣医師が、SFTSに感染して死亡した。

彼は、SFTSに感染したネコの入院治療を行っていたが、マダニに刺された痕跡はなかった。これは明確に「ネコ→ヒト」感染である。

❗重要な事実:

- 感染ネコは高ウイルス量を持ち、唾液・血液・涙・排泄物などからウイルスを排出。

- 人間の皮膚の小さな傷・目・口・鼻の粘膜から感染する可能性がある。

- ネコの症状(黄疸、元気喪失、食欲低下)が見られる場合は要注意。

💡 3. なぜ「ペット→人」の感染が怖いのか?

📌 無自覚な感染リスク

- ペットは野外でマダニに咬まれても、症状が出ない場合がある。

- 無症状のネコ・イヌが家に帰り、人にウイルスを移すことも。

📌 スキンシップの多さ

- ペットとの接触は、口を舐められる、顔を近づける、寝具を共有するなど濃厚。

- マダニに咬まれずとも、人への感染ルートは多様。

🏡 4. 家庭でできる!ペットのSFTS感染対策5選

| ✅ 対策 | 💡 内容 |

|---|---|

| マダニ駆除薬 | 月1回、獣医処方のスポット薬や錠剤を投与。特に春〜秋は必須。 |

| 室内飼育の徹底 | 猫を外に出さず、散歩後の犬も全身チェック。 |

| 草むらを避ける | 公園や山道などマダニが多い場所はなるべく避ける。 |

| 体調変化の観察 | 発熱、黄疸、食欲不振など異常があればすぐ受診。 |

| 家族との距離感 | 体調不良のペットとの濃厚接触(口移し・顔接近)は避ける。 |

📱 5. テクノロジーで予防する未来──スマート特許案

🧠 特許案:

「マダニ感染予兆検知 × ペット連携ヘルスモニタ」

【名称案】

「ペット用マダニ感染予兆検知首輪システム」

【発明の構成】

- 首輪に小型の温度・活動量・心拍センサーを搭載。

- 異常な体温上昇・動きの減少などから感染の可能性をAIが検知。

- スマホアプリに連携して、「マダニ感染予兆あり」などを通知。

- 自動で飼い主に動物病院受診アラートを送信。

【機能一覧】

| 機能 | 説明 |

|---|---|

| 体温モニタ | 発熱による感染兆候を検出 |

| GPS連動 | 野外行動範囲とマダニ分布エリアを比較 |

| AI診断 | ペットの行動データから感染兆候を推定 |

| 飼い主アラート | 「黄色信号」→「赤信号」で通知レベルを変更 |

【用途】

- 高リスク地域(西日本)での家庭用

- 獣医師・保健所による野良猫対応

- 動物保護団体の救助活動中の感染リスク判断

コメント