要約

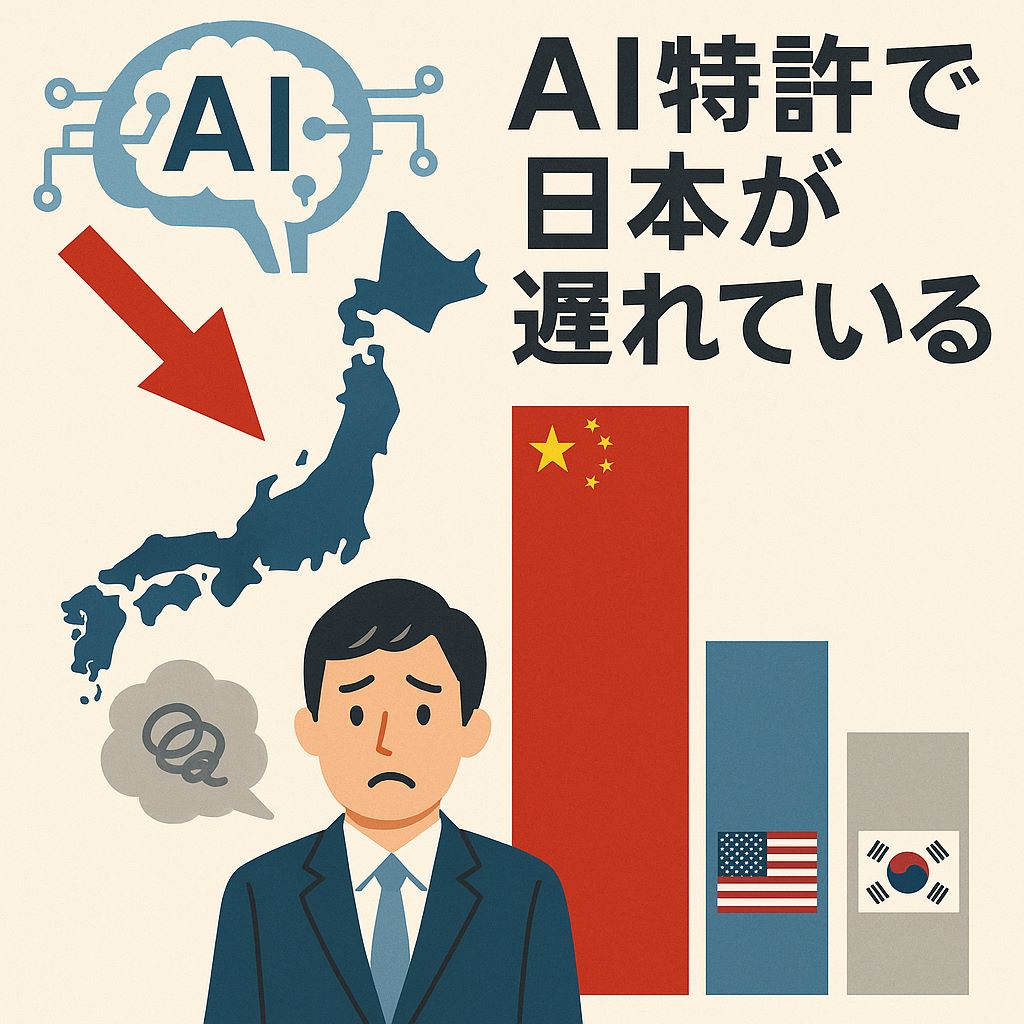

「日本はAI技術で世界に取り残されている」──こんな見出しを最近よく見かけるようになりました。事実、特許庁などの調査によると、AI関連の特許出願件数で日本は中国やアメリカ、韓国などに大きく後れを取っているのが現状です。特に中国は驚異的な勢いでAI特許を量産しており、アメリカの約8.5倍という圧倒的な数を記録しています。

しかし、だからといって「日本はもうダメだ」と結論づけるのは早計です。むしろ、日本には世界をリードできる分野が確実に存在しています。そのひとつが、AIを応用した医療・ロボット技術、そして今回取り上げる「障害者支援×AI」の領域です。

私自身の背景──当事者として、弁理士として

私は現在、高次脳機能障害・てんかん・失語症を抱えて生活しています。2019年の脳梗塞をきっかけに、言語理解や記憶保持、判断などが困難になりました。しかし、そうした障害を持ちながらも、20年以上にわたり知的財産の分野で活動を続けてきた弁理士でもあります。

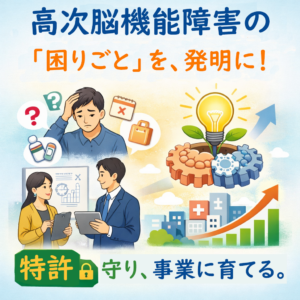

一般的に、障害者支援の技術は「健常者が、障害者のために開発する」ことが多いです。しかし私は、「障害を持つ専門職」として、当事者でなければ気づけないニーズや課題を直視し、それに基づいたAI技術を特許として形にすることを目指してきました。

日本のAI分野──遅れているようで、実は強い

特許数だけを見ると、日本のAI技術は劣っているように見えます。しかし、「応用分野」においては、実は非常に高い競争力を持っています。

たとえば、次のような分野が挙げられます:

- 医療AI:がん診断、画像解析など。CanonやNECが代表例。

- 自動車分野:トヨタによる自動運転・安全支援技術。

- 産業用ロボット:ファナックや川崎重工による高精度制御。

- 防災AI:地震・津波・台風の予測や情報提供技術。

- 障害者支援AI:認知症、てんかん、失語症、高次脳障害に対応する技術。

特に「障害者支援AI」は、社会の高齢化と多様化を背景に、今後急成長が期待される領域です。

障害者支援AIの可能性──当事者視点で開く未来

私が開発・出願している特許の一部をご紹介します。

🔧 現在出願済みの障害者支援特許:

| 分野 | 特許の目的・内容 |

|---|---|

| 失語症支援 | 語彙想起をサポートするARメガネ型デバイス |

| てんかん予兆検知 | 日常生活中の発作予兆をAIで分析し、警告・通知を行うシステム |

| CKD(慢性腎臓病)支援 | 食事・運動・通院管理をAIがサポートするスマート生活支援技術 |

| 高次脳機能障害対応 | 注意障害・記憶障害・遂行機能障害に対応する予定表・音声支援システム |

| スパイクニューラルネット | 時系列脳波や環境情報を処理して障害者の行動支援を行う次世代AIアーキテクチャ |

これらはすべて、私自身が「こういうものがあれば助かる」と感じたものを起点に開発されています。

日本が進むべき未来戦略

「AIで特許数を世界一にしよう」という戦略は、中国やアメリカの土俵では不利です。日本が採るべき道は、「質」で勝負する戦略です。

そのために必要な柱は、次の4つです:

- 応用分野特化(医療・介護・福祉・防災など)

- 当事者参加型の開発体制(ユニバーサル・デザイン)

- 障害者起点の発明支援(支援機関・補助制度の強化)

- スタートアップと大学の連携促進

特に「障害当事者が発明者になる」構造を広げることは、世界でもほとんど前例がなく、日本独自の価値創出につながります。

最後に──数ではなく、意味で勝つ

AI特許の数では、日本は中国やアメリカに敵いません。しかし、「どんな社会課題をどう解決したか」という意味のある技術であれば、日本にはまだまだ勝機があります。

私は、障害を持つ当事者でありながら、特許という武器で未来を切り開こうとしています。そして、そうした動きが日本全体の知財戦略のヒントになると信じています。

世界と戦うには、誰よりも困難を経験した当事者の発明が、社会を変える力になる──そう信じて、私は今日もキーボードを叩き続けています。

コメント