要約

中国では、個人の56.3%、企業の84.4%が生成AIを活用しており、アメリカもそれに近い数値を示している。一方、日本では個人がわずか9.1%、企業でも46.8%にとどまる。この差は、単なる技術導入のタイミングの問題ではなく、リーダー層の意識・労働文化・リスク回避体質など構造的な課題に起因している。この記事では、なぜ日本だけが出遅れているのかを探り、その対策と可能性、さらに生成AIを活かすための特許的観点まで掘り下げる。

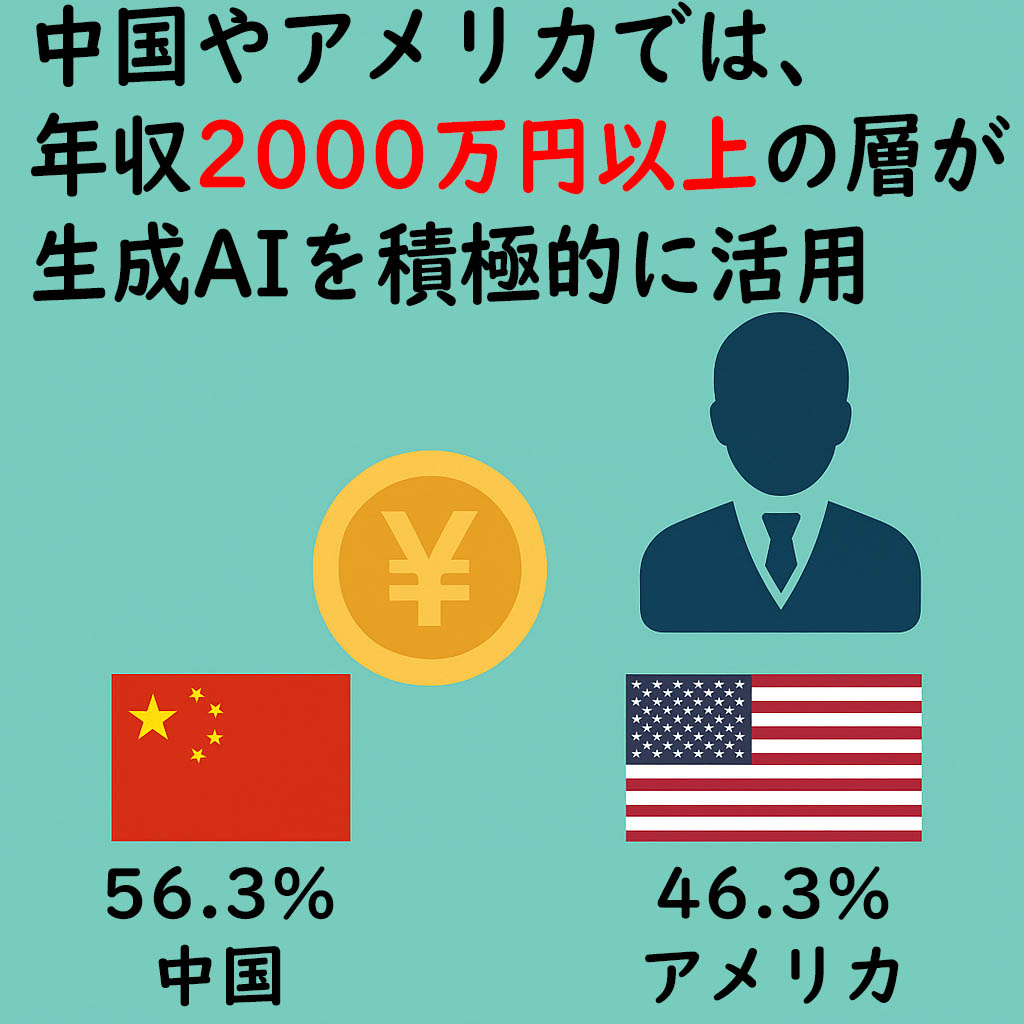

なぜ中国とアメリカはこれほど進んでいるのか?

2024年末から2025年にかけての調査では、中国の個人生成AI利用率は56.3%、アメリカは**46.3%と非常に高い。一方、日本ではわずか9.1%**という結果になった。この差は「文化」や「習慣」だけでは説明がつかない。

まず注目したいのは、教育レベルや年収との相関関係だ。大学院卒や年収2000万円以上の層では、AIの導入率が飛躍的に高い。これは中国でもアメリカでも同様で、「AIを使える人は、さらに能力や生産性が上がる」という**『技術格差の加速現象』**が生まれている。

さらに、生成AIの導入によって実際の業務時間が短縮されている。たとえば、あるレポートによれば、文章作成に80分かかっていた業務が、ChatGPTを使うことでわずか25分に短縮された。つまり「賢く使えば使うほど、自由な時間と生産性を手に入れられる」状態が現実になっているのだ。

日本はなぜ使わないのか?──リーダーの「無理解」と「慎重主義」

日本の企業における生成AIの利用率は**46.8%にとどまり、アメリカや中国に比べて半分近い。さらに、「積極的に導入している」と答えた企業は15.7%**にすぎない。ここには、いくつかの構造的な問題がある。

1. トップ層のテクノロジー理解不足

経営者自身が生成AIを使ったことがない、あるいは「危ないもの」という漠然としたイメージしか持っていないケースが多い。新しい技術の導入に慎重になるのは当然だが、それが過ぎると「機会損失」につながる。

2. 長時間労働に慣れすぎている

AIが効率を上げたとしても、「空いた時間にまた別の仕事を入れられるのでは?」という不安がぬぐえない。実際、日本の職場では「時間=仕事量」という考え方がまだ根強い。

3. リスク回避文化と責任の所在

ChatGPTなどの生成AIを使って誤情報を発信したら誰が責任を取るのか?という不安もある。中国やアメリカのように「まず試してみて、あとで調整する」というアプローチが取りづらい環境がある。

学び:生成AIは「持つ者と持たざる者」の新しい分岐点

生成AIは、決して「頭の良い人だけが使うおもちゃ」ではない。むしろ、誰もが使えるようにならないと、社会全体が持続可能でなくなる。以下のような学びが得られる。

- 技術格差は、情報格差、時間格差、そして収入格差に直結する

- 生成AIは、単に便利な道具ではなく、思考や創造のパートナーである

- 今後、生成AIの使い方が「仕事ができる人」の新しい基準になる可能性がある

新しい視点:「生成AIは“時間通貨”を生み出すマシン」

時間とは、お金より貴重な資源かもしれない。生成AIは、その時間を「短縮」することで、実質的に“通貨”を発行しているとも言える。たとえば以下のように考えられる:

| タスク | 従来の時間 | AI使用後の時間 | 生まれた時間 |

|---|---|---|---|

| レポート作成 | 80分 | 25分 | 55分 |

| メール作成 | 30分 | 10分 | 20分 |

| アイデア出し | 60分 | 20分 | 40分 |

この「浮いた時間」をどう使うか──学び?家族?副業?──ここが次の競争の本質になる。

特許アイデア:生成AIと人間の協働時間最適化ツール

発明タイトル:

「生成AIによる業務支援と人間の判断力を融合した時間最適化支援システム」

概要:

個々の業務プロセスにおいて、生成AIの自動処理範囲と、人間による確認・創造が必要な範囲を分類。AI側が時間短縮可能なタスクを推奨し、ユーザーはそれを選択。結果として1日のスケジュールを“最適化”する。

構成要素:

- タスク内容の入力部(自然言語でもOK)

- AI処理の候補提示部(何分削減できるかを明示)

- 人間が最終確認するタイミングを自動調整するカレンダー連携

- 成果ログとフィードバック機能(スキルアップにも貢献)

想定用途:

- ビジネスマンの日常業務

- 教師の教材作成

- 研究者の論文下書き

- 自営業者の顧客対応

まとめ:日本社会は“観客”ではなく“プレイヤー”になれるか

中国やアメリカは、生成AIというゲームにすでに参加し、リードを取っている。日本はまだ観客席に座っている状態だ。

しかし、技術を使うかどうかは「国家」ではなく「個人」の判断にかかっている。

- 経営層が理解し、現場が安心して使えるようにする

- 時間の余白を「人間らしい働き方」に変える

- 教育と制度で、誰でもAIを使える社会にする

生成AIを「怖いもの」ではなく、「新しい仲間」として迎え入れること──それが、未来格差を乗り越える鍵だ。

最後に

この記事を読んで、「まずやってみようかな」と思った方へ。ChatGPTやGeminiの無料版で、資料作成やメール下書きなどから始めてみてください。

そして、自分の時間が1時間でも浮いたら、その時間をどう使うかを考えてみてください。

生成AIは、単なるツールではなく、人生を再設計する装置になり得るのです。

コメント