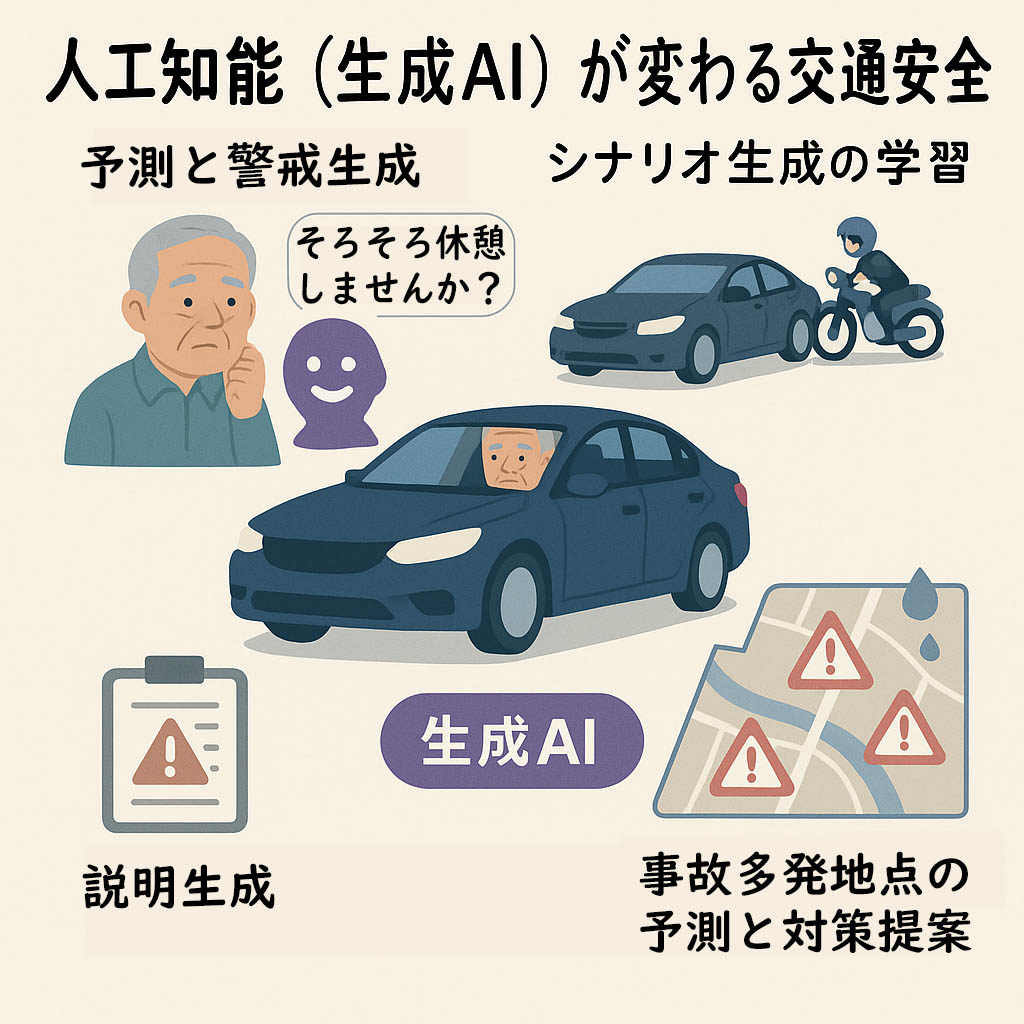

~生成AIが変える交通安全の未来~

■はじめに

日本国内だけでも、毎年数十万件にのぼる交通事故が発生しています。高齢化や過労運転、スマホのながら操作など、新たなリスクも増える中、事故防止はますます重要な社会課題となっています。

そんな中、注目されているのが「生成AI(Generative AI)」の活用です。これまでのAIは「物体検出」「自動ブレーキ」「レーンキープ」など判断中心でしたが、生成AIは“文脈を読み取って創造する”力が強み。つまり、運転者の心理・状況に応じた警告・提案・学習支援などを柔軟に生成できるのです。

本記事では、生成AIを活用して車の事故をどう防ぐのか、現在の技術と今後の可能性を探っていきます。

■① 危険を予測し、適切な言葉で警告するAI

たとえば、ドライバーが疲れてまぶたが重くなったり、信号無視をしそうになったとき。これまでは「アラーム音」や「画面表示」で警告されていました。しかし、無機質な警報は無視されやすいのが現実です。

ここで生成AIの出番です。カメラで顔表情や視線を読み取り、疲労や不安を感じていると判断すれば、AIが“その人に合った言葉”で声をかけてくれます。

例:「最近忙しいですか?少し休憩しませんか?」

例:「運転時間が長くなっていますね。安全のためにコンビニでひとやすみしませんか?」

こうした**「言葉の生成」**は、ChatGPTのようなLLM(大規模言語モデル)技術で実現可能です。

■② 危険な運転行動を学習・再現して“体験”させるAI

企業の自動運転技術開発では、生成AIを使って**「あえて危険な運転」**を仮想空間で再現する事例もあります。

- バイクのすり抜け

- 歩行者の飛び出し

- スリップやパニックブレーキ

など、現実では危険すぎて訓練できない状況も、生成AIが映像・環境・対話を自動生成することで、安全にシミュレーションできます。

特に、運転初心者や高齢ドライバーの認知トレーニングにおいて、この技術は事故予防の大きな武器になります。

■③ 事故発生後の「自動説明生成」で冷静な対応をサポート

事故が起きたとき、パニックでうまく状況説明ができないこともあります。

特に高齢者や失語症など、言語的な困難を抱える方にとっては大きな負担です。

しかし、生成AIがドラレコ映像・GPS・加速度センサなどの情報をもとに、事故状況を自然な文章にまとめてくれる仕組みが登場しつつあります。

例:「2025年6月4日 午後3時15分、名古屋市内にて、信号機のある交差点で軽自動車と接触。相手の車が赤信号を無視した可能性あり。」

→ このような説明を保険会社や警察への報告に活用できる。

■④ 事故の“発生しやすい場所”をAIが可視化・改善提案

事故はいつも「同じような場所」で起きています。交差点、スクールゾーン、雨天時の急カーブ…。

これらの情報は過去の統計に存在しますが、それを活かしきれていないのが現状です。

生成AIは、気象データ・事故報告・SNS投稿(例:「この道、危ない!」)などを学習し、“どこで、どんな事故が、なぜ起きやすいか”を文章・マップ・レポートとして出力できます。

行政機関や道路管理者にとって、対策優先順位を判断する資料としても有効です。

■⑤ 未来の特許アイデア:感情・注意力と連動するAI警告装置

ここで一つ、実際に特許にできそうなアイデアを紹介します。

【発明名】

「運転者の感情・注意力と連動して、生成AIが対話形式で警告する事故予防装置」

【内容】

- 顔認識・音声解析・脈拍計で、怒り・不安・眠気・ぼーっとしている状態をリアルタイムに解析。

- その結果に応じて、AIがやさしい言葉や提案的なアドバイスを生成し、自然に注意を喚起する。

例:

「ちょっとイライラしてますか?深呼吸して落ち着いてみましょう。」

「焦らず、安全第一でいきましょう。」

【ポイント】

- ハードな警告よりも共感型の対話によって感情を落ち着かせる。

- 失語症など言語障害のある人にも対応できるよう、絵文字や音声での出力モードもあり。

■おわりに:人とAIの共創が事故を減らす

「事故ゼロ社会」は、決して夢ではありません。

重要なのは、「AIが人を監視する」のではなく、**「AIが人に寄り添ってくれる」**という視点です。

生成AIの力を活用すれば、危険な運転を未然に防ぎ、事故後の対応もサポートし、さらには社会全体のインフラ改善まで提案できます。

これからの交通社会は、技術だけでなく“やさしさ”の時代へと進んでいくのかもしれません。

コメント