~FacebookやLINEを悪用した金銭要求の罠~

要約

本記事では、SNS上で女性のふりをして接近し、信頼関係を築いたうえで金銭を要求する「感情型詐欺(エモーショナル・スキャム)」の典型的な手口と、被害にあわないための実践的な対策について解説する。LINEやFacebookなど、誰でも日常的に使うツールが悪用されるため、他人事では済まされない。人間の「信じたい」という気持ちにつけ込む構造を理解し、防御策を持つことが、デジタル時代の大人のリテラシーとなる。

1. はじまりは「優しさ」の演出から

以下のようなやり取りを見かけたことがある方もいるだろう。

(女性(実は、男性))

はじめまして🌺

私は優子と申します。プロフィールを拝見して、気になってしまいました🎀

最近、何か熱中していることはありますか?

よかったら、お話しできたら嬉しいです😊

最初は、丁寧で礼儀正しく、共感や関心を示すフレーズが並ぶ。相手が男性であれば、少し照れくさいながらも返信してしまうこともあるだろう。

(男性)

〇〇〇(趣味や最近の出来事などを返信)

すると、徐々に「音楽の演奏動画を送ってもいいですか?」「Messengerでは無理だから、LINEでつながりませんか?」と、別のプラットフォームへの移行を求めてくる。ここが一つの分岐点だ。

2. 詐欺師はなぜ“感情”を狙うのか?

このような詐欺を「感情型詐欺(Emotional Scam)」と呼ぶ。英語圏では“Romance Scam”として分類されることが多く、「恋愛詐欺」に近い性質も持つ。なぜ詐欺師は感情を狙うのか?理由は以下の通りである。

- 人は感情が動くと判断力が低下する

- 「疑うこと」が心理的に失礼に思えてしまう

- 「自分だけは大丈夫」と思いやすい

特に中高年の男性は、孤独感や承認欲求を抱えていることが多く、丁寧な言葉づかいと共感を示すメッセージによって、「この人は特別かもしれない」と思い込みやすい。

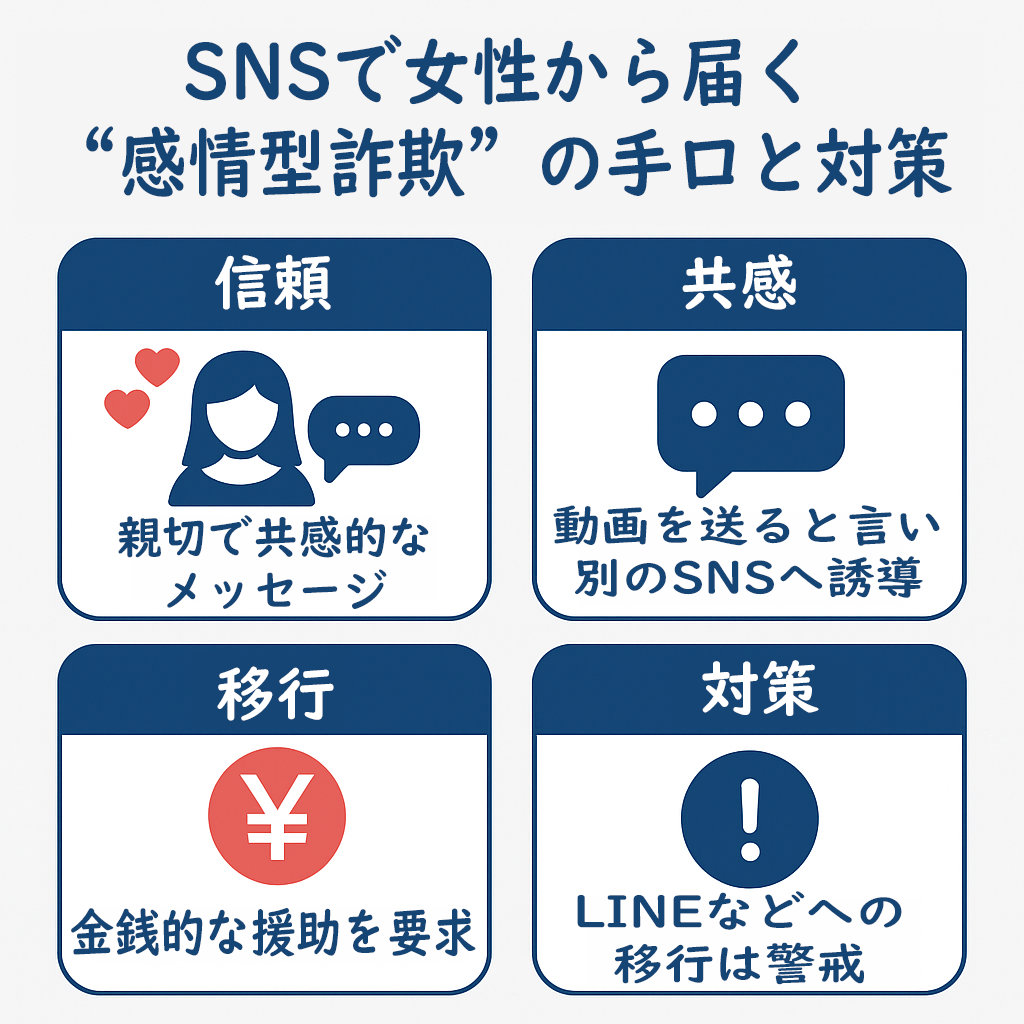

3. 手口の構造:信頼 → 共感 → 移行 → 金銭

感情型詐欺の構造はおおよそ以下の4段階に分かれる。

ステップ①:信頼を得る

FacebookやInstagramで友達申請やメッセージを送り、相手の趣味や生活に関心を持つ姿勢を見せる。

ステップ②:共感・親密さを演出

子供好き、動物好き、ピアノの先生など、安心感のあるキャラクター設定を演じる。「毎日子供たちに癒されてます」といった発言で善良性をアピール。

ステップ③:連絡手段の移行

「Messengerでは動画が送れない」「LINEで通話したい」と言って、より個人的で監視されにくい環境へ誘導。

ステップ④:金銭要求へ

「スマホが壊れた」「母が入院した」「海外に行くのにお金が足りない」など、同情を誘う理由で少額からの送金を頼んでくる。断ると「あなたを信じてたのに」と感情を揺さぶる発言もある。

4. 新しい視点:生成AIが“詐欺師”を量産する?

近年、このような詐欺にAIが使われ始めているという報告もある。例えば以下のような技術が、詐欺を「自動化」しつつある。

- 自然言語処理モデル(GPTなど)による自動返信

- 画像生成AIで魅力的な女性のプロファイル画像を作成

- 複数アカウントを同時運用するボット技術

詐欺師が1日に10人しか相手できなかった時代から、AIにより数百人を同時に“騙せる”時代に突入したのである。人間の会話と区別がつかないほど巧妙になったメッセージは、単なるブロックでは防げない。感情型詐欺は、AI時代の“進化した脅威”となりつつある。

5. 被害を防ぐためにできる具体策

以下のような心がけと対応で、多くの被害を未然に防ぐことができる。

✅「LINEで送ってもいいですか?」は警戒信号

→ 連絡手段の移行を求められた時点で要注意。

→ 「この人とLINEでつながる必要が本当にあるか?」と冷静に考えること。

✅ 画像検索で本人確認

→ 送られてきた画像を「Google画像検索」で逆検索してみる。

→ 他のサイトで使い回されていれば詐欺の可能性が高い。

✅ 「お金」の話が出たら即ブロック

→ どんなに親しくなっても、ネットで知り合った相手に金銭を送ってはいけない。

→ 小額でも送ったが最後、次はもっと大きな金額を要求される。

✅ 家族や第三者に相談

→ 恥ずかしがらず、誰かに相談することで冷静さを取り戻せる。

→ 独りで抱えると、判断が鈍る。

6. 最後に:誰でも“騙される可能性がある”という前提

「私は詐欺なんて引っかからない」と思っている人ほど危ない。それは、自分の“感情”に対する理解が足りていないからだ。人間は、「優しくされると信じたくなる」「話を聞いてくれる人に心を開いてしまう」――そんな脳の構造を持っている。

特にSNS時代は、「顔が見えないけど、言葉は親密」という新しい信頼関係が生まれやすい。この新しい関係性の危うさを理解し、他人への優しさと、自分自身を守る冷静さを併せ持つことが、現代の“成熟した大人”の条件と言える。

特許アイデア:SNS感情詐欺検知AIの開発

最後に、特許的観点から1つ提案したいのは、「感情的やりとりをスコアリングするAIフィルター機能」である。たとえば以下のような仕組みを考えられる。

- 感情的に親密すぎる言葉遣い(ハートマーク、褒め言葉の頻度など)を自動検出

- 金銭や連絡手段の移行が含まれるフレーズの検出

- 疑わしい場合は「警告ポップアップ」で通知

- 利用者がボタン一つで通報・ブロックできるUI設計

これにより、高齢者やリテラシーの低いユーザーも、「気づいたら詐欺に巻き込まれていた」というリスクを軽減できる。

結論

感情型詐欺は、相手がAIでも人間でも、「信じたい」という気持ちにつけ込んでくる。技術だけでは防げないからこそ、私たち一人ひとりの感情と判断力の理解が、最大の防御策になるのである。

コメント