要約

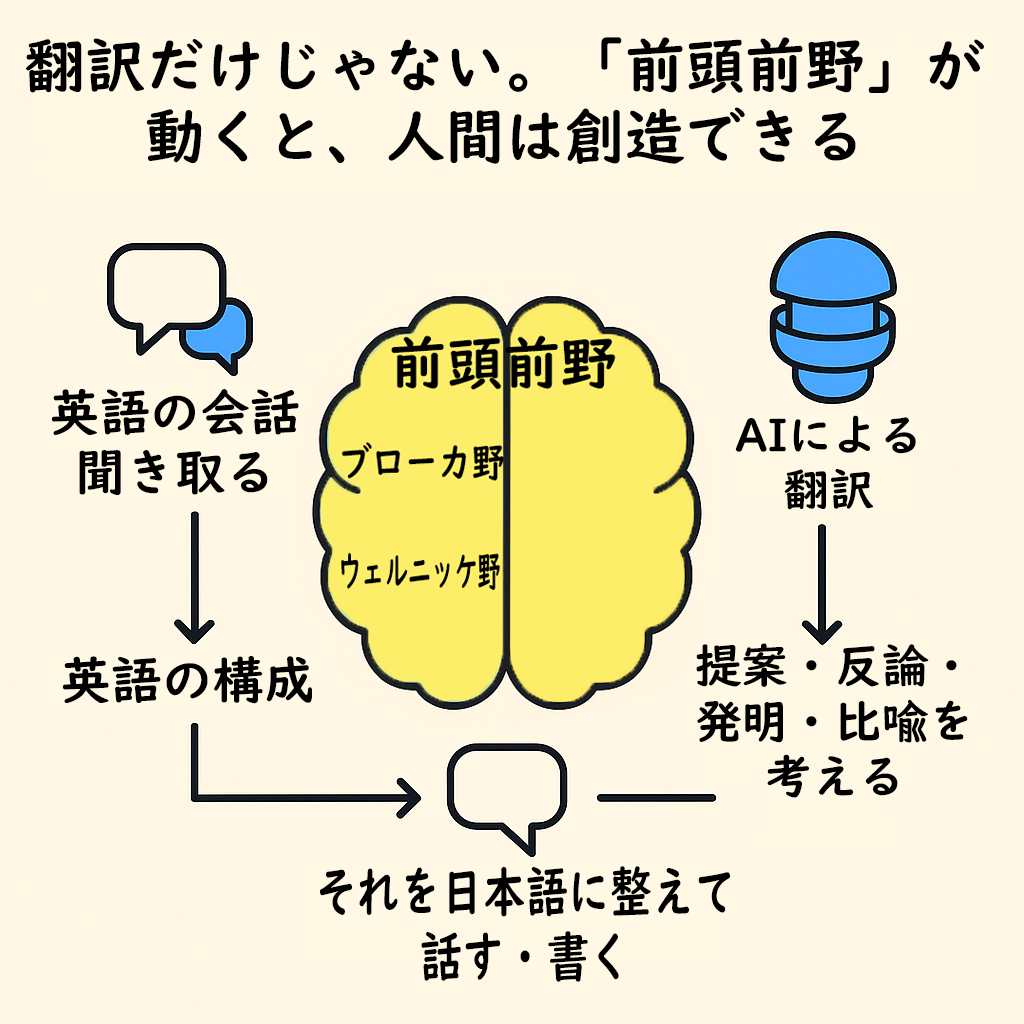

AIによるリアルタイム翻訳技術が進化する中で、人間の脳の「言語処理」だけでなく、「創造力」も新たに注目されている。本記事では、**ウェルニッケ野(言語理解)+ブローカ野(言語構成)+前頭前野(創造・判断)**という三つの脳領域がどのように連携して、新しいアイディアや発明、比喩表現を生み出すかを明らかにする。AIが翻訳を支援する時代においてこそ、**人間の脳が果たす「創造の力」**が重要になる。

1. 言語の理解と構築に使われる「脳の2つの領域」

言葉を「聞いて理解する」だけでは不十分だ。それを「どう伝えるか」、そして「その先に何を生み出すか」が人間の真価である。

まず、言語に直接関わる脳の領域を整理しよう:

- ウェルニッケ野(後部側頭葉):

入力された言語の意味を理解する。読解力や語彙力とも関係が深い。たとえば、英語の文章を読んだときにその意味を把握するのはここが主に働いている。 - ブローカ野(前頭葉の左側):

言葉を組み立てる機能を持つ。話す・書く・翻訳された言語を口にする、など「出力系」の中枢。

この2つが連携することで、私たちは「他者の言葉を理解し、自分の言葉で返す」ことができる。

2. それでも足りない。必要なのは「前頭前野」

しかし、それだけでは機械的なやりとりに終わる。

たとえば、ChatGPTやAI翻訳メガネが文法的に完璧な翻訳を出してくれても、そのまま言い返すだけでは会話は進展しない。

ここで必要なのが、**前頭前野(prefrontal cortex)**だ。

この領域は、以下のような高度な思考を担っている:

- 創造(新しい表現や比喩の発明)

- 問題設定(何が課題かを自分で見つける)

- 仮説構築(「もし〜だったら」という考察)

- 倫理判断(相手にとって失礼でないか?)

- 感情の制御(冷静に、あるいは効果的に伝える)

つまり、前頭前野は「翻訳の先にある創造的な返答」や「深い発想」を生み出す中心部なのだ。

3. 実例で見る:AI翻訳メガネと前頭前野の連携

たとえば、小島熙之氏のようにAI翻訳メガネを使って多言語会話をしている人を考えてみよう。

- 相手が英語で話す

- ウェルニッケ野が内容を理解する(あるいは、AIが先に翻訳してくれる)

- その内容に対して、自分なりの提案やアイディアを前頭前野で構想

- それをブローカ野で日本語に整え、口頭やテキストで返す

このプロセスを繰り返すことで、単なる言語の受け渡しではなく、「創造的対話」が成立する。

AIがどれだけ進歩しても、「何をどう問い、何を新しく伝えるか」は前頭前野の役割であり、人間にしかできない。

4. 学び:AIが補っても、「創造するのは脳」

このように見ると、翻訳AIの進化は「便利」以上の可能性を私たちに与えている。

それは、前頭前野を刺激する環境としてのAIという存在だ。

むしろAIがベースの翻訳・文章生成を担ってくれるからこそ、人間は「深い問い」「意味の再構成」「新しい価値創出」に集中できる。

つまり、AIはスーパーコンピュータであり、前頭前野は量子コンピュータ的存在と言える。

5. 新しい視点:翻訳は終点ではない、始点である

昔の語学学習は、「いかに正しく翻訳するか」に重点があった。

しかし今や、翻訳はAIがしてくれる時代。これからは翻訳された内容から「何を思いつくか」「どう表現するか」が知性の本質になる。

これはビジネス・特許・国際交渉・教育などあらゆる領域に応用可能だ。

- 特許:技術文書を読んだ後、「応用例」や「新構成」を構想

- 国際会議:翻訳をもとに、独自の提言や提案を発信

- スピーチ:他者の表現からインスピレーションを得て比喩や名言を作る

すべてに共通するのは、前頭前野が働いたときにこそ、人間らしい創造が始まるという点だ。

特許アイデア:三領域脳連携AI創造支援メガネ

【発明の名称】

三脳モデルに基づく創造的対話支援AIメガネ

【技術分野】

翻訳・創造支援におけるヒューマンインタフェースおよび脳モデルを用いた出力支援装置。

【背景技術】

従来の翻訳支援端末は、入力(音声認識)→翻訳→出力(音声・文字)に限定され、ユーザー自身の発想力や応答創造力の支援には限界があった。

【課題】

ウェルニッケ野(理解)、ブローカ野(構築)、前頭前野(創造)という三位一体モデルに基づき、ユーザーが新しい視点・提案・発明を自然に考えられるよう支援するシステムを提供する。

【構成】

- 言語入力理解モジュール(ウェルニッケ野対応):意味・トーン・前提情報を解析

- 思考刺激モジュール(前頭前野対応):質問提起、選択肢提示、類似アイディア照合などによる発想促進

- 表現生成モジュール(ブローカ野対応):内容を適切な文体で構築し、音声または文字で出力

結び:AI時代の言葉は、「創造」のために使うべき

AI翻訳は便利だ。だが、その先にあるのは、人間が何を生み出すかである。

翻訳はあくまで「始まり」。

本当に重要なのは、そこから何を問い、どう伝え、どう新しくするか。

その鍵を握るのが、前頭前野=創造する脳なのだ。

コメント