◆はじめに

インターネットやSNSが私たちの生活に深く根ざす現代、「匿名」という仮面をかぶった攻撃――すなわち「誹謗中傷」が深刻な社会問題となっている。時には命を奪うほどの被害をもたらすこの行動に、なぜ人は走るのか。その背後には、単なる悪意では済まされない、複雑な“心の問題”がある。

この記事では、心理カウンセラーによる分析をもとに、誹謗中傷を繰り返す人の心理的特徴や潜在的な病理を明らかにしつつ、現代社会の構造的課題としての「ネット人格の歪み」についても掘り下げていく。そして最後に、こうした課題に立ち向かうための技術的な特許アイデアも提案する。

◆要約

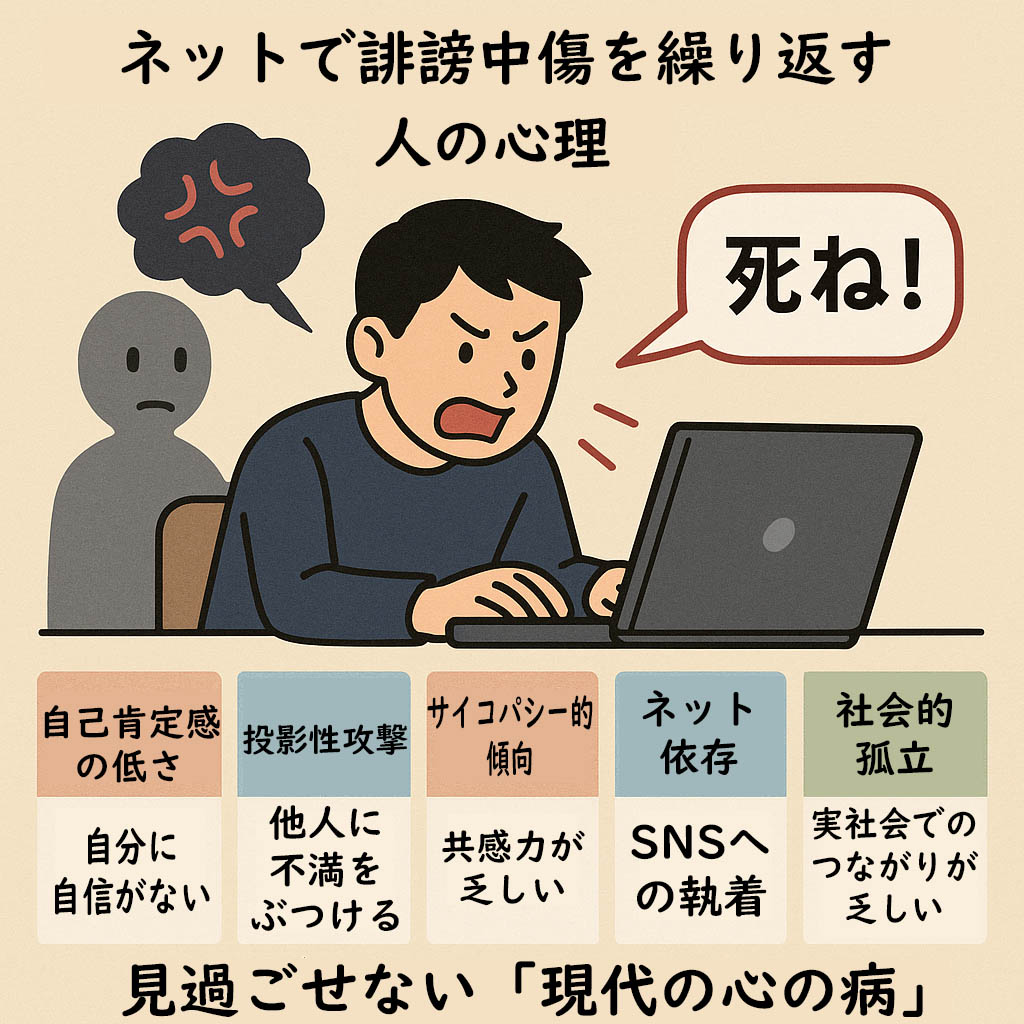

誹謗中傷を繰り返す人には、「自己肯定感の低さ」「投影性攻撃」「サイコパシー的傾向」「ネット依存」「社会的孤立」といった複数の心理的特徴がある。これは単なる「性格の悪さ」ではなく、精神的な空虚や不安、または未治療の精神疾患が背景にある可能性がある。特に匿名環境がそれらを助長している点は注目に値する。個人の責任論にとどまらず、社会的・技術的な対策が必要であり、AIによる“攻撃言語予測と介入システム”などの技術革新が、予防的な観点からも求められている。

◆なぜ「誹謗中傷」に走るのか?

1. 自己肯定感の低さと投影

誹謗中傷を繰り返す人の多くは、心の奥底で「自分に自信がない」「無力感を抱いている」とされる。そうした人は、自分が抱える欠点や不満を他者に「投影」し、攻撃することで、自分の存在意義を保とうとする。この“投影性攻撃”は、無意識のうちに行われることが多く、本人には自覚がないケースもある。

2. ネットによる「脱抑制効果」

SNSや掲示板など、顔の見えない環境では、人は本来持っている倫理的な“抑制”が緩みやすい。これを心理学では「脱抑制効果(online disinhibition)」と呼ぶ。実社会では口に出さない攻撃的な言動が、匿名環境下では容易に表出されるのだ。

3. サイコパス的傾向と共感性の欠如

一部には、他者への共感能力が著しく低い、いわゆる“ダークパーソナリティ”を持つ人がいる。特にサイコパス的傾向のある人は、自分が他人に与える苦痛に興味すら持たず、「感情の欠如」と「支配欲求」から他人を傷つける。

4. 承認欲求とアクセス数依存

攻撃的な投稿は、ときに「バズる」。コメントや“いいね”の数に快感を覚えると、それが報酬系として機能し、行動が強化される。これは“ネット中毒”や“承認欲求依存”といった依存症状の一種とも言える。

5. 社会的孤立と対人スキルの低下

誹謗中傷者の一部は、実社会での人間関係が乏しく、孤独に苦しんでいる場合もある。そのような人は、ネット空間に“自分の居場所”を求め、他者を攻撃することで「繋がり」を実感しようとする。

◆学び:誹謗中傷は「個人の問題」にとどまらない

誹謗中傷をする人を“悪人”と一刀両断するのは簡単だ。しかし、上記のように、背後には未治療のうつ病、境界性パーソナリティ障害、発達障害スペクトラムなどが隠れている場合も少なくない。したがって、問題の解決は「倫理教育」や「厳罰化」だけでは不十分である。心理的支援、社会的包摂、さらには予防的な技術支援が求められるのだ。

◆新しい視点:AI × 心理学 × SNS

今後は、「攻撃的な投稿を未然に検出・予測」し、「本人に心理的気づきを与えるAIツール」が求められる。例えば、攻撃的な文面が投稿される前に、次のようなシステムがあればどうだろうか。

- 「この言葉は相手に深い傷を与える可能性があります。投稿を続けますか?」

- 「あなたの最近の投稿は怒りに満ちているようです。一度深呼吸しませんか?」

これにより、自分の“心の状態”を可視化し、冷静な判断を促すことができる。

◆提案特許アイデア:

【タイトル】

感情状態分析と投稿抑制フィードバックを備えたSNSインタフェースおよびAI警告システム

【概要】

SNSなどにおいて、投稿文面をAIがリアルタイムに感情分析し、「怒り」「攻撃性」「不満」などが強いと判断された場合に、投稿者の画面に“心理的フィードバック”を表示する。このフィードバックには、以下が含まれる。

- 投稿文の攻撃性スコア(例:攻撃性レベル7/10)

- 感情の分析結果(例:「怒り80%、悲しみ20%」)

- 代替表現の提案(例:「この言い方ではなく、こうしてみませんか?」)

- メンタルケア情報のリンク表示(例:カウンセリング支援機関への誘導)

【技術要素】

- 自然言語処理(NLP)による投稿文解析

- 感情AI(Affective Computing)による心理状態推定

- ユーザーごとの行動傾向学習モデル(強化学習)

- GUIインタフェースによるフィードバック表示と選択肢提示

【想定利用者】

- SNS事業者(Twitter、Instagram、Facebook等)

- メンタルヘルスアプリ運営企業

- 教育機関向けオンラインコミュニティ

◆おわりに

誹謗中傷は、もはや“匿名の暴言”ではなく、“心の叫び”かもしれない。テクノロジーの進化は人を傷つけるためではなく、人を守るために使われるべきだ。だからこそ、心理学とAIの融合による「心にやさしいインターネット環境づくり」が、これからの社会に求められている。

【特許案まとめ】

- 名称:感情抑制型SNS投稿フィードバックAIシステム

- 機能:リアルタイム感情分析、攻撃性スコア表示、投稿前フィードバック、心理支援誘導

- 技術分野:人工知能、ユーザーインタフェース、感情推定技術、SNSプラットフォーム

- 応用先:SNS、ブログ、掲示板、動画投稿コメント欄などの書き込みインタフェース

コメント